Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arianna Antoniutti

Leggi i suoi articoli«Gli misero alla morte al capo nella sala, ove lavorava, la tavola della Trasfigurazione che aveva finita per il cardinale de’ Medici, la quale opera nel vedere il corpo morto e quella viva, faceva scoppiare l’anima di dolore a ogni uno che quivi guardava»: così Vasari nelle Vite, descrive il dolore e la commozione che percorsero la città di Roma nel giorno della morte di Raffaello Sanzio, sopravvenuta il 6 aprile del 1520. L’esposizione «Raffaello 1520-1483», che si inaugura il 5 marzo presso le Scuderie del Quirinale, legge a ritroso, sin dal titolo, il percorso artistico e biografico del pittore: dalla scomparsa alla nascita, da Roma all’Umbria.

Tra le manifestazioni che segnano il cinquecentesimo anniversario della sua morte, la mostra, organizzata da Scuderie e Gallerie degli Uffizi, in collaborazione con Galleria Borghese, Musei Vaticani e Parco archeologico del Colosseo, si prospetta come evento espositivo principe. Sino al 2 giugno saranno visibili oltre 200 opere, selezionate dai curatori Marzia Faietti e Matteo Lafranconi (con il contributo di Vincenzo Farinella e Francesco Paolo Di Teodoro), che abbiamo intervistato.

Duecento opere, oltre cento autografe del pittore: quali sono state le linee guida di una mostra così complessa e articolata?

L’idea portante che ha ispirato fin dall’inizio le nostre riflessioni è stata quella di lavorare per la costruzione di un degno tributo alla grandezza dell’artista; un tributo capace di restituire almeno per approssimazione la qualità, la varietà, la grazia e l’inarrivabile bellezza del pensiero creativo raffaellesco. Pur senza attingerne ai finanziamenti, il progetto Scuderie-Uffizi è stato posto fin dall’inizio sotto l’egida del comitato nazionale presieduto da Antonio Paolucci, in un’indispensabile logica di coordinamento e sinergia tra tutte le iniziative nazionali. L’accordo di collaborazione scientifica tra Scuderie del Quirinale e Gallerie degli Uffizi, di cui la curatela della mostra è espressione, si è fondato dall’inizio sul comune proposito di costruire il progetto in seno a un vasto scambio di idee e contributi. La commissione scientifica delle Scuderie del Quirinale, presieduta da Mario Botta, d’intesa con gli Uffizi ha chiesto a Sylvia Ferino, tra le figure più autorevoli nel mondo degli studi raffaelleschi, di coordinare il lavoro di un comitato scientifico la cui composizione ha cercato di essere specchio dell’attualità della ricerca sia di ordine accademico che istituzionale-museale.

In quali sezioni tematiche sarà articolata l’esposizione?

Raffaello morì a Roma ed è a Roma che deve la sua fama universale. Privo dell’esperienza romana, del resto, Raffaello non sarebbe probabilmente diventato il venerato artista che ha dominato quattro secoli di arte occidentale. È per questa ragione che, pur all’interno di un impianto monografico, il mandato celebrativo del quinto centenario ci ha spinto a scegliere come punto di partenza la conclusione del suo percorso biografico e creativo, interrottosi bruscamente a Roma, a soli 37 anni, nello sgomento e nello sconforto della comunità intellettuale e artistica. Quello che raccontiamo è un Raffaello «à rebours» da Roma a Firenze, da Firenze all’Umbria, fino alle radici urbinati; un percorso a ritroso che rilegge l’intera parabola raffaellesca sulla base degli ultimi grandiosi approdi del suo ineguagliato potenziale progettuale nel contesto della più sofisticata cultura antiquaria romana e che infatti prende simbolico avvio da una spettacolare riproduzione in facsimile a grandezza naturale della tomba di Raffaello al Pantheon, realizzata secondo tecnologie all’avanguardia e destinata, al termine dell’esposizione, a Urbino, città natale di Raffaello.

Roma e Raffaello. In quale modo la mostra illustrerà l’arrivo del pittore nell’Urbe, l’allontanamento dalla matrice peruginesca e la nascita del suo stile più compiutamente maturo?

Attraverso una mirata selezione di opere si è voluto mettere in luce la capacità di Raffaello di assimilare velocemente i linguaggi stilistici di artisti tra loro diversi, componendo i differenti elementi in una sintesi inedita e del tutto originale. Tale capacità di sintesi era un talento straordinario di Raffaello, che possiamo ravvisare fin dagli inizi della sua formazione. Sappiamo che fu figlio d’arte e a questo proposito non va dimenticato il ruolo che ebbe il padre Giovanni Santi nella sua precoce formazione, ancora prima del Perugino o del Pinturicchio. Santi trasmise al figlio anche una cultura umanistica che Raffaello seppe coltivare e accrescere negli anni, sviluppandola nei diversi contesti storici e culturali in cui si trovò a vivere e a operare. Fu forse questa base umanistica, accompagnata dalla dote eccezionale, di cui si diceva, di una pronta assimilazione e di un’intensa rielaborazione di modelli diversi a costruire quella paradossale condizione che possiamo sintetizzare così: se l’Urbinate per tutta la vita continuò a studiare e ad apprendere molti spunti da suoi colleghi (si ricordi in particolare il rapporto che ebbe negli anni maturi con Leonardo), fin dagli inizi egli fu l’unico maestro di se stesso. Perugino fu tra gli artisti da cui imparò quanto gli bastava per intraprendere quasi da subito un percorso autonomo. Raffaello ebbe tanti allievi, ma personalmente non fu mai un vero e proprio allievo, quasi sempre un collaboratore geniale, persino da giovane.

Tra i rilevanti prestiti, quali sono le opere più significative?

La lista sarebbe troppo lunga e menzionare un’opera anziché un’altra potrebbe essere scortese nei confronti di quanti, generosamente, hanno accolto le nostre richieste collaborando alla mostra. Tuttavia, ecco alcuni esempi, tra i dipinti: dal Louvre l’«Autoritratto con amico (o Doppio ritratto)» e il «Ritratto di Baldassarre Castiglione»; dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna l’«Estasi di santa Cecilia»; dalla Galleria Borghese di Roma la «Dama con liocorno» e da Palazzo Barberini, sempre a Roma, la «Fornarina»; dalla National Gallery di Londra il «Ritratto di Giulio II», il «Sogno del cavaliere» e la «Santa Caterina d’Alessandria»; dalla National Gallery di Washington la «Madonna d’Alba»; dall’Alte Pinakothek di Monaco la «Madonna Tempi». Il nucleo più consistente e di grande rilevanza proviene ovviamente dalle Gallerie degli Uffizi: ci basti menzionare l’«Autoritratto giovanile», la «Madonna del Granduca», il «Ritratto di Tommaso Inghirami», la «Madonna dell’Impannata», il «Ritratto di giovane donna detta la Velata», il «Ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi», il «San Giovanni Battista» e altri ancora. Vanno poi annoverati molti disegni, tra i più bei fogli raffaelleschi, giunti dalle principali collezioni europee, come il Louvre, il British, l’Albertina di Vienna e di nuovo dagli Uffizi. Nella collezione fiorentina le ricerche condotte sul ricco fondo dei fogli dell’Urbinate hanno tra l’altro portato alla riscoperta di un cartone di Raffaello per la «Deesis con i santi Paolo e Caterina d’Alessandria» di Giulio Romano, oggi alla Galleria Nazionale di Parma. Né si devono tralasciare le sculture e i rilievi antichi dal Museo Nazionale Romano, dai Musei Vaticani, dal Mann di Napoli e dagli Uffizi, nonché la «Lettera a Leone X» sull’architettura classica scritta da Raffaello con il supporto letterario di Castiglione ed esposta nella versione del manoscritto conservato all’Archivio di Stato di Mantova.

Sono state eseguite indagini diagnostiche o restauri su opere destinate alla mostra?

Certamente, basti ricordare il restauro del «Ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi» effettuato dall’Opificio delle Pietre Dure, di cui si dà conto nel catalogo, nonché le analisi tecniche e gli interventi di manutenzione e di restauro condotti dal laboratorio di restauro della carta degli Uffizi su alcuni disegni della collezione fiorentina.

Il catalogo sarà l’occasione per fare il punto sugli studi e per offrire nuove prospettive d’indagine?

È ciò che auspichiamo. Inevitabilmente, l’ampiezza dei saggi e la notevole quantità di opere schedate consentiranno di fare il punto sugli studi raffaelleschi, mentre la presenza in catalogo di specialisti di vari settori, che hanno consolidate esperienze di studi sull’Urbinate, consentirà approcci differenziati ma tra loro comunicanti. Un artista «universale» come Raffaello meritava quella polisemia di linguaggi e di metodi di ricerca che abbiamo fin dall’inizio ricercato intenzionalmente per non limitare la nostra indagine al solo pittore, per quanto «divino». Noi non studiamo solo il pittore, ma l’artista universale. Lo stesso Vasari, quando scrisse la Vita di Raffaello lo definì pittore e architetto (lo fu infatti della Fabbrica di San Pietro), ma sappiamo che egli era molto di più. Era un collezionista, un antiquario, il «praefectus marmorum et lapidum omnium» (vale a dire il soprintendente alle antichità di Roma) e intraprese la ricostruzione grafica di Roma antica affidatagli dal papa Medici, cui va collegata appunto la «Lettera a Leone X» sull’architettura classica scritta con il supporto letterario di Castiglione. Marginalmente si occupò di scenografie teatrali e scrisse qualche sonetto. La mostra vuole restituire lo spessore della sua complessa figura di artista, sperimentale e poliedrica, e stupire per l’apparente naturalezza dei risultati conseguiti in ognuna delle sue creazioni artistiche, attraverso la ragionata selezione delle opere esposte.

Altri articoli dell'autore

Un emendamento votato la sera del 30 luglio in Commissione Bilancio al Senato ha portato il cespite da 24,8 milioni di euro a 54,8

La mostra al Muciv di Roma è un manifesto per un possibile aggiornamento, in chiave accessibile, dei musei italiani. Ce lo spiega il direttore generale Musei

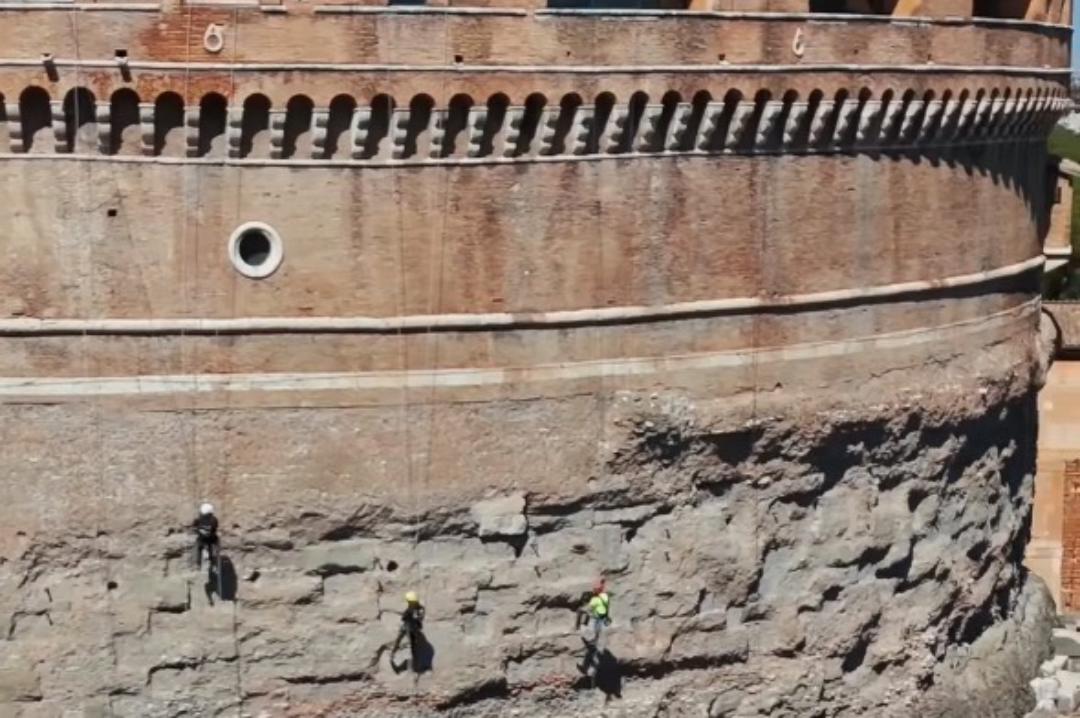

Gli interventi programmati in quota per verificare lo stato dei paramenti murari sono eseguiti con spettacolari metodologie su fune che evitano i ponteggi

Installazioni site specific, performance e opere immersive in abiti, fibre e tessuti esplorano il rapporto con il contesto della sede aquilana