Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Romana Morelli

Leggi i suoi articoliDal primo gennaio l’antiquario fiorentino Bruno Botticelli (1965) è il nuovo presidente dell’Associazione Antiquari d’Italia (Aai), succedendo ad Alessandra Di Castro. Dal 2018 siede nel consiglio della Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze, alla quale la sua galleria partecipa fin dalle prime edizioni. Prende parte a Tefaf di Maastricht, mentre ha esposto in quasi tutte le edizioni di Frieze Masters, convinto dell’importanza di incoraggiare una visione aperta della storia dell’arte.

Ha venduto opere d’arte a musei italiani e statunitensi, ma sono altrettanto numerose quelle che ha ricondotto in Italia, come alcuni pilastri del magnifico monumento funebre di san Giovanni Gualberto (1505) di mano di Benedetto da Rovezzano, provenienti dalle raccolte del principe del Liechtenstein, oggi esposti nel Museo fiorentino del Cenacolo di Andrea del Sarto. Tratta principalmente scultura tra Medioevo ed età barocca, con interessanti digressioni anche nei mobili e nella pittura.

Dal 1989, insieme alla sorella Eleonora, guida la «bottega», come definisce la loro galleria, situata in via Maggio, al pianterreno di un antico palazzo, dove, negli ambienti dai soffitti alti e privi di finestre, le sculture sono collocate in una sorta di eloquente environment.

Perché è diventato antiquario?

Mio padre, Franco Botticelli, è stato un baritono di carriera, poi anche pittore d’estro e, forse proprio grazie a quei talenti, alla fine degli anni Cinquanta divenne antiquario. Così, la mia infanzia è stata abitata da piccoli e grandi mercanti d’arte, artisti, studiosi di tutto il mondo. La frequentazione del liceo artistico mi spingeva verso il mondo contemporaneo, desideravo essere uno scultore, invece alla fine mi appassionai alla scultura antica. Nel 1985, in seguito a una grave malattia di mio padre, decidemmo di avviare la mia formazione sul campo. Con il tempo compresi che potevo liberare la mia creatività assemblando collezioni. Sono cosciente di non essere un antiquario convenzionale.

Perché si è specializzato nella scultura antica?

Per me ha significato abbandonare una mentalità ottocentesca, per cui le stanze sono dei luoghi vuoti, contenitori in cui si vive. Stando appeso a una parete, il dipinto contorna a livello perimetrico la nostra esistenza. La scultura, invece, rende le stanze degli spazi segnati da fuochi centrali, dove sei condizionato da percorsi labirintici intorno alle opere, che ogni volta consentono esperienze differenti. Le sculture sono presenze fisiche forti all’interno della nostra esistenza, amici silenziosi. Nel mondo della scultura la luce non serve solo a vedere meglio, ma anche a modificare continuamente i valori plastici: la scultura è fatta al cinquanta per cento di materia e al cinquanta per cento di luce.

Perché la appassionano i mobili?

Concepisco il mobile come un’altra forma di scultura e di occupazione dello spazio, di lavoro sulle forme e sulle linee. Per esempio, non riesco a non vedere questa cassapanca come un sarcofago antico, do a entrambi lo stesso peso.

In qualità di nuovo presidente dell’Aai ha un suo programma?

I nostri soci desiderano rimodulare la propria attività, i loro obiettivi. Sono stato eletto perché sono una persona pratica, alla quale piace intervenire nella quotidianità. Sono convinto che sia giunto il momento di riportare l’antiquariato italiano a una dimensione più normale, di investimenti consapevoli sul proprio territorio, che permettano di dialogare con la clientela della media e alta borghesia. Facendo un ossimoro, oggi siamo all’inizio di un percorso che comporta un ritorno alle nuove origini. Questo implica delle rinunce a favore di una nuova visione. Lo stesso vale per il mondo del contemporaneo. Una differenza tra l’antiquariato e il contemporaneo è che quest’ultimo ha in seno una fetta di mercato che lo tratta come una forma di investimento; di conseguenza il suo mercato ha una forza maggiore nel fare cartello.

Si riferisce alle strategie del mercato dell’arte contemporanea?

Certamente. Si visitano musei, gallerie, fondazioni, fiere che espongono esordienti, artisti mid-career, mostre come «Inferno» curata da Jean Clair alle Scuderie del Quirinale di Roma che avvicina capolavori a opere di autori quasi sconosciuti, ma il mercato fa quadrato intorno a pochi artisti di brand, riserva di caccia di un’élite molto ricca. Anche le case d’asta internazionali puntano a trattare opere di enorme valore e quindi di forte impatto mediatico, mentre quelle di piccolo valore economico le hanno sfilate via dai cataloghi. È come se dovessimo leggere soltanto la Divina Commedia e qualche altra opera dello stesso livello, perché tutto il resto non è sufficientemente rappresentativo della storia della civiltà. L’antiquariato ha da sempre invece una funzione opposta: l’approdo a una grande opera o al grande nome è il frutto di un lento percorso collezionistico di studio e di crescita.

L’incertezza causata dalla pandemia è l’origine di un rinnovato interesse per un collezionismo interno all’Italia?

È in atto un processo di rivalutazione del nostro territorio. Durante i lockdown ci si è chiesto se si sarebbe preferito stare in un attico a New York o in una villa toscana. Se domani annunciassero che la pandemia è finita, molti sceglierebbero di non prendere nessun aereo per viaggiare via dall’Italia, perché hanno scoperto l’esistenza di un territorio mozzafiato, dalla punta più a sud della Sicilia al Museo di sculture di Bressanone. Una decina di anni fa si è cominciato a considerare come i clienti di una ricchezza impressionante si trovassero sulle piazze dei mercati esteri, scordandosi talvolta che in Italia abbiamo un tessuto collezionistico formidabile. A fronte della pandemia una realtà imprenditoriale fatta di industriali e commercianti ha tenuto bene dal Veneto al Lazio, dalla Campania alla Puglia, un tessuto economico che ha in sé un collezionismo colto e interessato. C’è stata una fase in cui sembrava necessario avere una seconda galleria a Londra o a Parigi, rincorrere fiere internazionali, ma già prima della pandemia qualcosa era entrato in crisi. Il nostro tempo, oltre all’incontro con nuovi collezionisti dal sud al nord del Paese, impone di ritrovare coloro che magari hanno perso l’abitudine di andare per gallerie perché stanno seduti davanti a un computer con le case d’asta in pressing. Inoltre, negli ultimi due anni in Italia, tra cui a Napoli e in Sicilia, c’è un alto numero di nuovi residenti europei, molti dei quali sono in cerca dei luoghi della cultura, tra cui le gallerie antiquarie. L’idea è di promuovere un mercato trasparente e garantito non soltanto per il valore economico, ma garantito nell’autenticità, nella storia che il pezzo ti racconta.

Quali sono gli strumenti che metterà in campo per raggiungere questi obiettivi?

L’Aai riunisce i centocinquanta antiquari migliori del nostro Paese, una realtà unica che non ha nessun altro, a cominciare dalla vicina Francia. È indispensabile riuscire a trasmettere la garanzia assoluta del lavoro, offerta nelle nostre gallerie radicate nel territorio. Per questo motivo diventa indispensabile investire su conferenze, eventi e soprattutto mostre mercato di alta qualità, concepite secondo modalità contemporanee, ma che svolgano anche un ruolo propedeutico e di avvicinamento all’arte per un pubblico vasto. Intanto il legame tra l’Aai e il mondo degli studi è in continua crescita. Ne sono esempi la nostra collaborazione costante con la Fondazione Zeri, i volumi pubblicati e i restauri di opere dei musei italiani con la nostra sponsorizzazione. Nella stessa direzione stiamo costruendo il progetto della prossima Biennale dell’Antiquariato di Firenze, che coinvolgerà la città aprendo luoghi storico artistici in genere non visitabili o meno noti.

«Italics», un consorzio tra i migliori galleristi italiani per creare un connubio con le bellezze del territorio italiano, è un banco di prova per il rapporto tra l’antiquariato e il contemporaneo. Qual è la sua opinione a proposito?

Lo scorso settembre a Procida si è tenuta una mostra diffusa sull’isola, il primo progetto organizzato dal consorzio (cfr. n. 420, set. ’21, pp. 74-75, Ndr). Per noi antiquari è stata un’esperienza innovativa ma, a mio avviso, bisogna lavorare ancora per creare dei progetti curatoriali in cui le opere d’arte antica siano in conversazione con quelle d’arte contemporanea. Nel tempo ho preso parte a mostre, in particolare una delle edizioni di Frieze Masters in collaborazione con Riccardo Bacarelli e la Galleria Continua di San Gimignano: questa esperienza mi ha permesso di toccare con mano la differenza di approccio tra il collezionismo del contemporaneo e quello dell’antico. Quando in quell’occasione ho osservato i giovani sgranare gli occhi davanti alla testa di un Cristo in legno, mi sono convinto che progetti in cui l’antico e il contemporaneo abbiano insieme un valore primario possano essere un motore potente per entrambi.

Infine che cosa prevede per il rapporto con il mondo istituzionale?

La nostra Associazione, come altre categorie legate al mercato dell’arte, desidera un rapporto più chiaro e collaborativo con le istituzioni. Sono assolutamente favorevole al fatto che le opere di eccezionale importanza per il patrimonio restino in Italia, ma vorrei poi una semplificazione per la gestione delle opere notificate: questo è uno dei temi cruciali del mio mandato presidenziale. La presentazione in Palazzo Rospigliosi a Roma (cfr. n. 423, dic. ’21, pp. 73-74, Ndr), alla presenza del ministro Franceschini e dei vertici del MiC e del generale Riccardi, comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale, dell’indagine Nomisma sullo stato del mercato dell’arte voluta con forza dall’Aai e da tutti i partecipanti al progetto Apollo sponsorizzata da Intesa Sanpaolo, è stato un traguardo prestigioso che ha portato all’apertura del Tavolo Istituzionale permanente per la Circolazione delle Opere d’Arte. Per la prima volta operatori ed esperti di tutti i settori dell’arte sediamo insieme ai vertici del Ministero, coesi in cerca di soluzioni condivise per rendere il mercato più «europeo» e certo nelle regole.

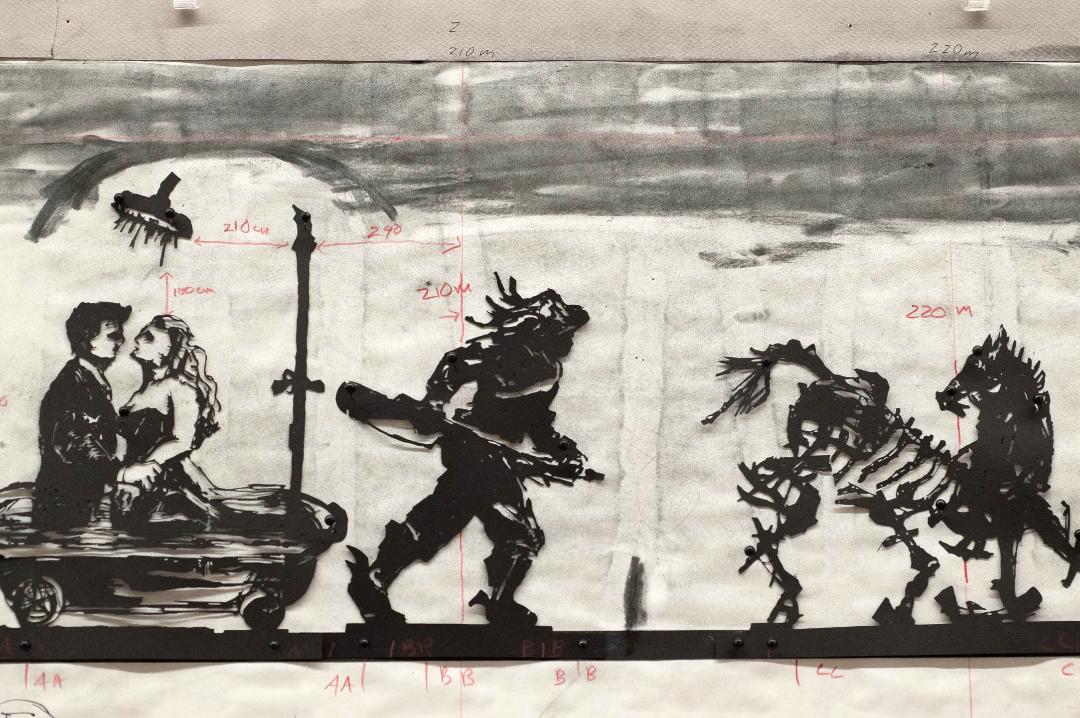

Bruno Botticelli, nuovo presidente dell’Aai, nella sua «bottega» a Firenze. Foto Guido Cozzi

Altri articoli dell'autore

Una sessantina di opere di 51 artisti (da Parmigianino a Schiele, da Boetti a Kentridge), entrate nella collezione dell’istituto romano grazie a tre milioni finanziati dallo Stato, sono ora visibili a Palazzo Poli

Un’antologica nel Casino dei Principi a Villa Torlonia e al Mlac di una delle artiste più moderne e complesse del Novecento

L’allestimento da Tornabuoni è una continua scoperta all’interno dell’emisfero artistico e umano dell’artista torinese

Dopo cinque anni il direttore saluta il Macro di Roma con una collettiva di oltre trenta artisti che intende «restituire uno sguardo dinamico al visitatore»