Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Roberta Bosco

Leggi i suoi articoliOlafur Eliasson (Copenaghen, 1967) è nato in Danimarca da genitori danesi e vive a Berlino, circostanze che hanno contribuito a risvegliare il suo interesse per la natura, l’ecologia, l’emergenza climatica, i colori e la percezione, ma anche per l’architettura e l’urbanistica. Da quando nel 2003 presentò «The weather project» nella Turbine Hall della Tate Modern di Londra, i suoi fan si sono moltiplicati. Le sue installazioni combinano pittura, scultura, fotografia e nuove tecnologie con materiali insoliti come muschio, nebbia, specchi, luci e liquidi.

La spettacolarità non gli impedisce di trasmettere messaggi di forte impatto concettuale, ma anche accessibili ed empatici. «Nella vita reale», la grande retrospettiva tenutasi recentemente al Museo Guggenheim di Bilbao (e chiusa repentinamente per l'emergenza coronavirus), ha riconfermato la sua capacità di coinvolgere persone di tutte le età e provenienza geografica, sociale e culturale, in un’esperienza immersiva appassionante, all’insegna della partecipazione.

Eliasson, lei realizza le sue opere in uno studio con più di 70 collaboratori. Qual è il suo processo creativo?

Una delle cose che più temo è l’isolamento. La persona m’ispira e mi spinge a creare; se sono solo in una stanza, non riesco a lavorare, mi blocco. Dipendo da una specie di frizione e relazione con ciò che mi circonda e così in un modo molto intuitivo compaiono le idee, che diventano bozzetti e possono svilupparsi in disegni o altri linguaggi. Poi chiedo critiche e consigli e il lavoro si evolve fino a diventare un progetto. A volte per fare delle prove più reali, riproduco lo spazio dell’installazione o dell’opera nello studio e così nascono modellini e oggetti che diventano importanti in se stessi, anche se alla fine non si convertono in opere. Per me la creatività non risiede nel colore o nella forma, ma nelle loro ripercussioni sul mondo e sulle persone. Non credo che l’opera d’arte sia importante in sé, ma per la reazione che è capace di generare. Anche se ho una grande bottega, non sono per nulla un maestro, sono pragmatico e noioso, colpa dell’eredità protestante e calvinista...

Quindi il suo obiettivo principale è la relazione con il pubblico e la sua percezione dell’opera. Ricerca una reazione sensoriale ed emotiva oppure intellettuale?

Credo che le due reazioni non si presentino mai completamente separate; ormai si crede che neanche gli animali abbiano una percezione esclusivamente sensoriale. A volte si può decostruire l’esperienza per cercare di capire come è stata generata e liberarsi dall’illusione, diventando padroni della narrazione e non solo consumatori dell’opera come quando si va al supermercato. Dobbiamo rivendicare la possibilità di produrre l’esperienza e non solo di goderla. La farfalla che sbatte le ali in Spagna e provoca un cataclisma in Russia non esiste. La farfalla sei tu e la tua proiezione. Un’opera d’arte t’interroga e ti fa vedere cose che già sai, ma che non hai terminato di elaborare e sviluppare.

Pensa che nella possibilità di generare opere più interattive, partecipative e coinvolgenti, le nuove tecnologie abbiano giocato un ruolo fondamentale?

Sì e no. La produzione di opere si è moltiplicata, ma non la loro qualità. D’altra parte le nuove tecnologie hanno democratizzato la creazione soprattutto nei paesi dove è più difficile esprimersi liberamente. La tecnologia non ha cambiato la realtà, ha creato nuovi problemi, ma anche molte nuove opportunità.

Le sue opere parlano di ecologia, etica e responsabilità. Penso a progetti come «Little Sun», una lampada che accumula energia solare e produce luce, di cui ha venduto circa un milione e mezzo di esemplari a un prezzo politico. Si sente un attivista?

Non voglio essere un attivista, sono un artista. Ho molti amici che fanno politica e mi sento vicino alle loro preoccupazioni. Mi preoccupano la deriva dell’Europa e i nuovi nazionalismi, ma come artista non rivendico il ruolo di attivista. Rispetto troppo le persone che realmente lo sono, come Kumi Naidoo, il presidente di Amnesty International, un amico e una grande fonte d’ispirazione. Essere artista è il mio lavoro, non mi rende una persona privilegiata, ma mi offre l’opportunità di poter raggiungere persone di tutto il mondo. Mi considero un «partecipante civico», sono orgoglioso di formare parte della società e la peggior cosa che posso immaginare, è esserne escluso, non poter contribuire, per questo capisco perfettamente la frustrazione di essere disoccupato o di non poter studiare.

Ha menzionato il suo interesse per l’Europa, che sta vivendo un momento complicato con la Brexit e i nuovi nazionalismi. Lei che è danese, islandese e tedesco, con ascendenze norvegesi e lituane, continua a credere nel progetto europeo?

Io sono fortemente europeista e credo sinceramente nel multilateralismo, anche al di là dell’Europa. Credo che uno dei nostri errori sia concentrarci troppo sui nostri problemi interni, dimenticando troppo spesso la relazione con il resto del mondo. Siamo più interessati alla competizione che alla collaborazione. Abbiamo una visione competitiva molto patriarcale. Io ho tre identità e tre sentimenti di appartenenza. Questo significa che non mi definisco a partire dal concetto di frontiera, ma dall’idea di appartenenza che è come le bucce di una cipolla: una non esclude l’altra. Non voglio generalizzare ma credo che sia necessario un approccio più femminile e meno patriarcale.

Che cosa risponde a chi la accusa di indulgere nel divertimento e nella spettacolarità?

L’intrattenimento mi permette di stabilire una relazione con altri tipi di persone, gli adolescenti per esempio. Nelle mie mostre la percentuale di visitatori giovani è molto alta, a volte arriva all’80%. Sono sicuro che molti giovani hanno cose importanti da dire e dovrebbero essere ascoltati, invece di essere trattati come stupidi. Greta Thunberg è molto più intelligente di tanti adulti che conosco. In Europa abbiamo 24 milioni di ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, che sono la nostra forza intellettuale e hanno davanti la vita che i politici stanno disegnando. Quando ero giovane, durante una visita al Whitney Museum di New York mi ritrovai solo in una sala: l’esperienza contemplativa era straordinaria, ma mi sentivo triste.

Perché crede che la natura, la scienza e la tecnologia debbano entrare nei musei d’arte?

Da più di 25 anni lavoro sulla relazione tra la natura e l’essere umano. Andiamo al museo per capire meglio non solo la realtà che ci circonda ma noi stessi, quindi è inevitabile che il museo rifletta la complessità del mondo contemporaneo e accolga tutte le discipline, naturalmente sempre da una prospettiva artistica.

È importante la bellezza?

L’idea della bellezza mi sembra più vincolata alla moda o al design. Nell’arte non ha molto senso. L’arte può essere qualsiasi cosa, brutta, bella o entrambe le cose. La bellezza è importante ma è difficile da definire. «Guernica» può essere meravigliosa e orribile allo stesso tempo. Picasso era un artista fantastico, ma anche tremendamente maschilista.

È stato un problema esporre in un edificio con una personalità tanto marcata come il Guggenheim Bilbao?

Assolutamente no, Frank Gehry è un grande amico e mi piace molto il suo lavoro. Ha fatto tanto e ha creato un suo linguaggio. Se io solo potessi fare una piccola parte di quello che ha fatto lui, mi considererei soddisfatto. M’interessa lo spazio e come influisce sulle persone e la vita, per questo sono contento di esporre in questo museo.

Rispetto al futuro che cosa la preoccupa maggiormente?

In questo momento la mia principale preoccupazione è il pianeta e l’emergenza ecologica. Anche se assistiamo ogni giorno a una catastrofe climatica in qualche parte del mondo, i Governi non prendono decisioni drastiche per timore delle ripercussioni economiche. La situazione è gravissima, ma non credo che la migliore forma per affrontarla sia generando paura e tensione, dobbiamo viverla come un’opportunità di rinascita. Non c’è alternativa, dobbiamo cambiare al più presto il sistema che ci ha condotto a questo punto.

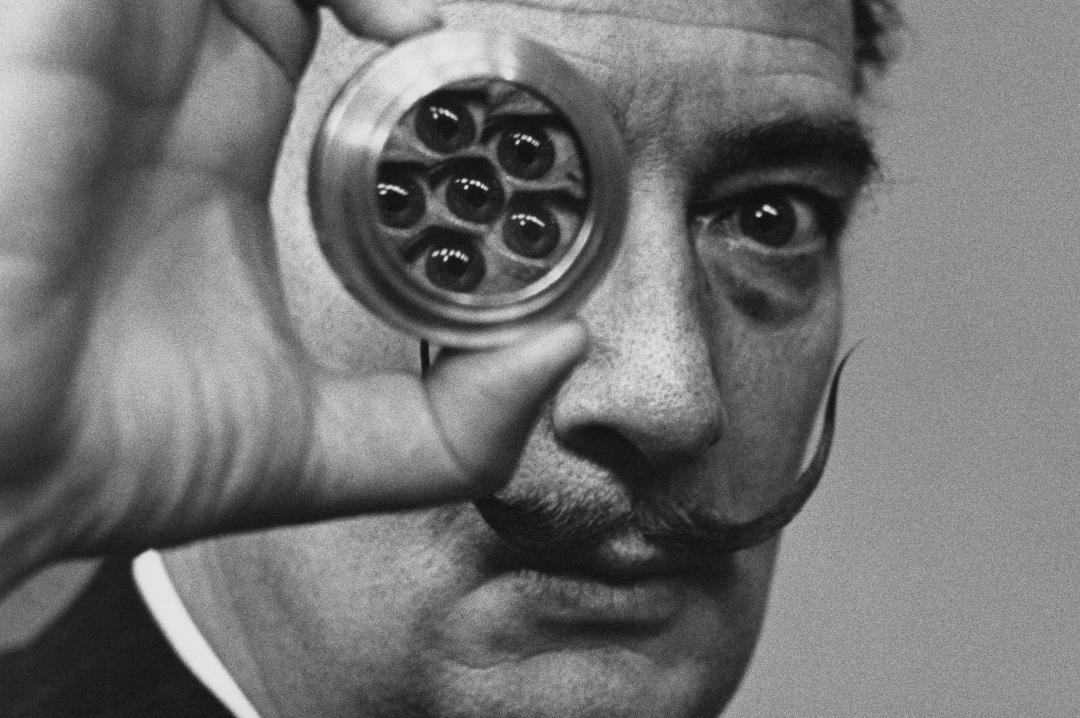

Olafur Eliasson. Foto: Runa Maya Mørk Huber (particolare) | Studio Olafur Eliasson. © 2017 Olafur Eliasson

Altri articoli dell'autore

Una settimana di sciopero contro l’imposta al 21%: il settore chiede al governo di applicare la Direttiva UE già in vigore in Francia, Italia e Germania

Una grande mostra dell’eclettico pittore italiano inaugura il nuovo spazio della galleria Sergi Sánchez

Oltre al contenzioso con il Governo di Aragona per la restituzione delle pitture di Sijena il direttore del Museo Nacional, Pepe Serra, si scontra con Manuel Borja-Villel, definito «colonizzatore»

«Gli eventi scientifici sono l’unica guida costante della mia immaginazione», sosteneva l'artista catalano. Il nuovo programma è promosso dalla Fundació Dalí e recupera la passione dell’artista per l’innovazione scientifica