Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Difficile immaginare una sede espositiva più adeguata della casa museo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli per la collezione di Giacomo Jucker (1883-1966), l’imprenditore milanese di origine svizzera che nel dopoguerra creò con la moglie Ida Saibene (1890-1963) una delle più importanti raccolte di pittura italiana del secondo Ottocento, contribuendo con la qualità delle sue scelte a sfatare i pregiudizi che l’accompagnavano dall’inizio del secolo, per effetto degli anatemi scagliati dagli «avanguardisti».

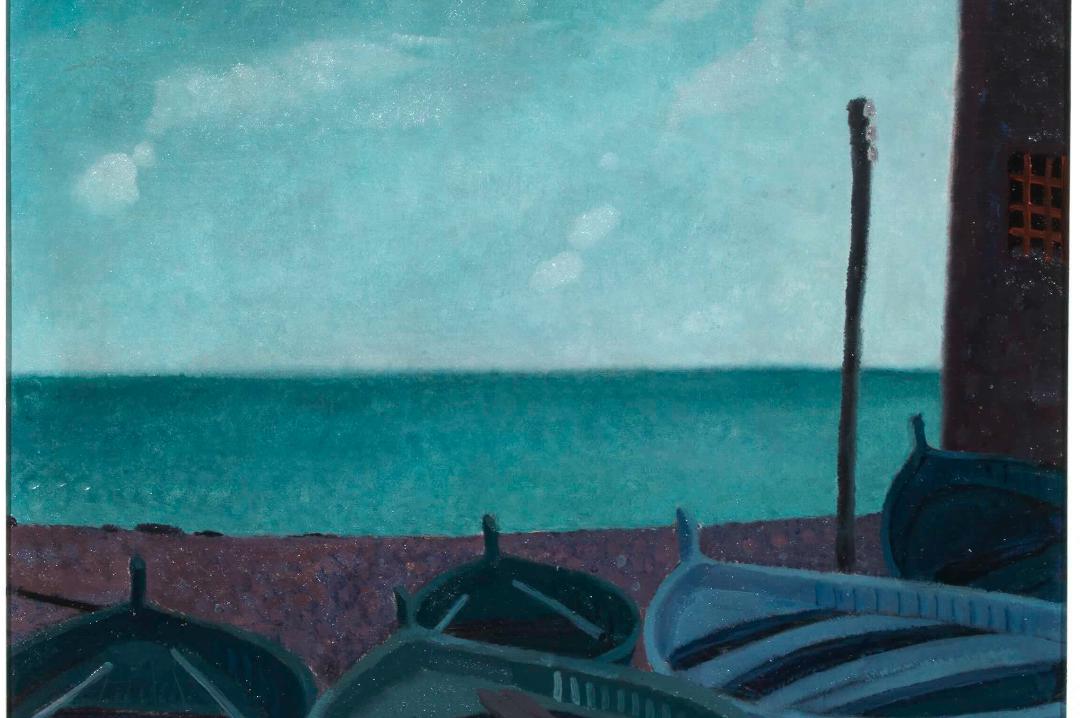

La mostra «L’incanto dei Macchiaioli nella collezione di Giacomo e Ida Jucker», al Museo Poldi Pezzoli fino al 29 febbraio (catalogo Silvana Editoriale), curata da Andrea Di Lorenzo, Fernando Mazzocca e Annalisa Zanni su progetto di Giuliano Matteucci e Augusto Mercandino, nipote dei collezionisti, si offre dunque con un duplice livello di lettura, poiché da un lato regala una parata di veri capolavori, dall’altro rimette in luce un capitolo appassionante della storia del collezionismo milanese del dopoguerra.

Membri di una famiglia più che benestante, e affetta dal «morbo» del collezionismo, gli Jucker sapevano scegliere con grande gusto e oculatezza le opere per le loro raccolte. E se Riccardo e Magda, di una generazione più giovani, riunirono capolavori del Futurismo e dei maestri delle avanguardie storiche europee (la loro raccolta, acquistata dal Comune di Milano nel 1992, è una delle eccellenze del Museo del Novecento), la collezione di Giacomo e Ida raccoglie esempi difficilmente eguagliabili dei nostri migliori artisti del secondo Ottocento, e dei Macchiaioli specialmente, che proprio in quegli anni, grazie agli studi di Enrico Somaré, Emilio Cecchi e pochi altri, iniziavano a tornare alla ribalta.

L’allestimento della giovane Nour Abi Saad, della scuola di Design del Politecnico milanese, vincitrice del concorso indetto per l’occasione («ci sembrava giusto sperimentare uno sguardo nuovo e offrire opportunità a un giovane», commenta Annalisa Zanni), insiste poi sul valore (anche) di affezione, di queste opere, «ricostruendo» il salotto e il salottino di casa Jucker.

Per ottenere la qualità cui aspirava, Giacomo Jucker «inseguiva» le opere dei Macchiaioli nelle grandi collezioni storiche: frequentava assiduamente Firenze e non solo, e studiava in profondità, da connoisseur acuto seppure autodidatta, la pittura dei maestri prediletti, e di Lega soprattutto (il più colpito dai falsari), annotando osservazioni e dinieghi sulle fotografie delle sue opere, e attirandosi più d’una reazione stizzita dal mondo accademico.

Il risultato fu però pari allo sforzo e se nel 1949 ben 16 sue opere furono esposte alla Galleria Wildenstein e al Metropolitan Museum of Art di New York nell’«Exhibition of Italian XIX Century Paintings», ora, visitando la rassegna del Poldi Pezzoli, che ne riunisce 55, si avverte come i dipinti Jucker rendano davvero a quegli artisti l’onore che meritano, purtroppo spesso violato da rassegne di ben diversa qualità.

Quasi tutti di piccole dimensioni, ma di un’intensità pittorica e poetica senza pari, i dipinti Jucker illustrano in modo esemplare l’arte dei prediletti Giovanni Fattori («Lega che dipinge sugli scogli», «Le botti rosse», i tre «ritratti» di cavalli) e Silvestro Lega (per tutti, «Curiosità»), ma offrono saggi di identico valore anche di Telemaco Signorini (con «Settignano» e «Edinburgo», il minuscolo «Bapìn»), del raro Abbati e del grande Odoardo Borrani, per spingersi anche fuori dalla Toscana, con i dipinti miliari del Piccio e di Ranzoni, di De Nittis («Che freddo!»), del giovane Segantini, di Fontanesi, Favretto, Giacinto Gigante e altri ancora.

Altri articoli dell'autore

In attesa della nuova edizione del progetto a giugno, è esposta una selezione delle 100 opere allestite in altrettanti borghi italiani

La galleria Tornabuoni Arte di Milano ospita un percorso che affianca undici opere di Felice Casorati a dipinti di artisti a lui affini per tematiche e atmosfere

Dal 30 aprile nel comune di Bellano trova casa, grazie alla donazione della famiglia, l’intero corpus grafico e un centinaio di dipinti dell’artista scoperto nel 1983 da Giovanni Testori

Per molti anni ripudiate dai critici e dagli stessi designer («escluse le “tre M” Mari, Munari e Mendini), le affinità elettive tra design e arte sono indagate dall’istituzione milanese