Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliCarlo Repetto rappresenta la seconda generazione di una famiglia di galleristi: «Ma oggi è cambiato tutto, dai collezionisti al ruolo del mercante. E a dettare le tendenze e gli acquisti non è più il critico ma il mercato»

Figlio d’arte, Carlo Repetto, 54 anni, è un testimone e protagonista dei mutamenti che hanno profondamente caratterizzato il ruolo e il «mestiere» di gallerista.

Lei, prima di mettersi in proprio nel 2007, è cresciuto nella «Bottega d’arte Repetto e Massucco», fondata ad Acqui Terme nel 1966 da suo padre Aurelio e da suo zio Fortunato. Una galleria che, sebbene fosse geograficamente decentrata, ha all’attivo un’importante attività. Quanto ha imparato da suo padre le è stato utile nel prosieguo della sua attività, in un sistema galleristico completamente diverso?

Mio padre mi ha educato alla serietà, alla professionalità, al valore della stretta di mano e al mantenere sempre la parola data anche quando a volte si tornerebbe sui propri passi. Inoltre ho ricevuto da lui tutte le grandi motivazioni e gli stimoli per avvicinarmi al mondo dell’arte e del suo mercato. Erano i primi anni Ottanta e dopo una permanenza a Londra di qualche mese, da dove dovetti rientrare per il servizio di leva, e qualche lavoretto saltuario qua e là, ancora bighellonavo alla ricerca di un’identità. Nell’estate del 1985, a 24 anni, mio padre mi chiese di aiutarlo ad allestire una mostra di Licini e fui in quei giorni a diretto contatto con quelle opere. Fu il contatto con la loro poetica e la loro contemporaneità a far germogliare in me l’idea di intraprendere la carriera di gallerista. Di lì a pochi mesi mio padre mi accompagnò a Milano in via Leopardi nello studio di Fausto Melotti: fu un altro coup de cœur, e a quel punto la mia passione era confermata e la strada segnata. Chiaramente, dal punto di vista delle scelte artistiche e della gestione del lavoro, ci sono stati talmente tanti e tali cambiamenti negli ultimi vent’anni che le linee da cui eravamo partiti non potevano più essere seguite.

È cambiato anche il rapporto con i collezionisti?

Sì, moltissimo. Prima il rapporto con il collezionista era un rapporto di fiducia dal punto di vista della scelta artistica e della linea da seguire; il collezionista frequentava la galleria, diventava anche un amico, un confidente. Ci si confrontava, ci si incontrava, si facevano delle discussioni straordinarie, si andava spesso e volentieri a cena. Io ricordo bellissime inaugurazioni con quaranta, cinquanta collezionisti tutti insieme, tutti allo stesso tavolo. I collezionisti si conoscevano tra loro, si confrontavano. In questi ultimi vent’anni, invece, il rapporto con il collezionista è diventato un rapporto un po’ più freddo, più dettato dall’opportunità di trovare presso di noi la giusta opera al giusto prezzo, al di là delle linee e delle scelte artistiche. E quindi non è più la galleria che suggerisce o ispira il collezionista con le sue scelte artistiche, ma è il collezionista che trova nella galleria l’opera che stava cercando.

Ma questo non riduce il gallerista al ruolo di mero «fornitore» del collezionista?

Forse «fornitore» è un termine un po’ riduttivo. Di sicuro il gallerista non è più un consigliere. Attraverso le fiere la galleria si pone nei confronti dei collezionisti come una vetrina di un negozio, per cui il collezionista passa, vede un «capo» che ha seguito per un po’ di tempo o che lo ha incuriosito e il gallerista lo accompagna nell’approfondimento di questa sua scelta. Alla base c’è l’attenzione nei confronti di alcune opere attraverso le quali si crea comunque un dialogo tra il collezionista e il gallerista, che a volte va a buon fine, chiudendo la vendita, altre volte scivola per mille motivi, magari in attesa di un’opera che per il collezionista possa essere più significativa rispetto a un autore o a un’epoca.

Questo impone al gallerista un sempre maggiore assortimento di opere, azzerando quella che una volta, per le galleria, era una linea di proposte ben precisa?

Sì, questa è una grande verità. Diciamo che, almeno per quanto mi riguarda, ho cercato di separare le due cose: cerco di mantenere una linea, nel mio caso l’Arte povera, in particolare con autori quali Calzolari, Paolini e Pistoletto, e il gruppo degli artisti della Land Art come Richard Long, Hamish Fulton, Andy Goldsworthy e lo stesso Christo. Contemporamente devo essere pronto a offrire al collezionista anche altre tipologie di opere, dal gruppo Gutaï al Gruppo Zero, quando il mercato rivela una forte richiesta di questi autori. Tutto questo, tuttavia, cercando di avere, soprattutto nella scelta degli artisti e delle mostre, oltre che nelle proposte alle fiere internazionali, un’identità.

Lei ha citato, tra gli artisti italiani, tre nomi di prima grandezza. Ma in questo momento i collezionisti si sono lanciati alla ricerca anche di artisti, per varie ragioni e al di là del loro valore estetico, di seconda fila. Come spiega il boom dell’arte contemporanea italiana e questa caccia all’outsider?

L’Arte povera e l’Arte concettuale italiana hanno conquistato il mercato internazionale nel momento in cui collezionisti più forti, come quelli statunitensi, si sono accorti che nei loro Paesi non hanno mai avuto un gruppo, un movimento, o personalità così definiti come l’Arte povera o concettuale. Al loro successo ha contribuito anche il fatto che abbiano un linguaggio senza confini benché unici e riconoscibili: pensiamo alle «Mappe» di Boetti o alla «Torsione» di Anselmo, che ha fatto recentemente un record in un’asta a New York (6,44 milioni di dollari alla Christie’s il 13 maggio 2015, Ndr). Per quanto riguarda quelli che lei definisce outsider, si tratta dei fenomeni cosiddetti «di traino». Il collezionista è un impulsivo e ha bisogno di credere in qualcosa, di inseguire un sogno. Per accontentare la richiesta di collezionisti che ormai non riescono più ad arrivare a fasce di prezzo come quelle di Manzoni o Castellani, ecco apparire sul mercato artisti con linguaggi analoghi ma di generazioni più recenti e che ovviamente non hanno niente a che fare con i «modelli» più storicizzati. Però qualche collezionista, magari non proprio attentissimo, ci si butta nella speranza di ottenere un risultato, o nell’idea di aver fatto chissà quale scoperta.

Il mercato e le sue oscillazioni sono diventati i veri «suggeritori» dei collezionisti. Non ritiene che questo si debba anche alla scomparsa di una figura fondamentale qual era quella del critico che affiancava l’attività delle gallerie?

Proprio in questi giorni riflettevo su mostre organizzate dalla galleria di mio padre ad Acqui Terme, come quelle di de Chirico curata da Maurizio Fagiolo dell’Arco, di Burri curata da Marco Vallora o «Scultura lingua viva» di Luciano Caramel. Sicuramente un tempo c’era una collaborazione tra il gallerista e il critico o storico dell’arte molto più appassionante e intensa. Non saprei però spiegare perché questo rapporto si sia interrotto. Forse il mercato, che la fa da padrone, non ha più bisogno del critico, perché è gestito ormai dalle grandi gallerie e dalle grandi case d’asta. Un tempo, invece, il critico o lo storico facevano la differenza. Pensiamo ai curatori delle Biennali di Venezia: nel momento in cui selezionavano gli artisti i musei compravano le loro opere. Adesso andiamo a vedere la Biennale di Venezia e sulle didascalie delle opere non leggiamo altro che «Courtesy Galleria X o Y». Quindi il ruolo di selezione, un tempo svolto dal critico, oggi è passato alla galleria e ai suoi consiglieri.

E lei come effettua le sue scelte?

Analizzando varie situazioni, da quelle più fredde che sono le statistiche e i risultati delle aste, all’approfondimento di gruppi, di movimenti che sino a oggi sono rimasti dimenticati. Mi confronto generalmente con colleghi e a volte con qualche amico collezionista. Alla fine, però, sono scelte anche molto personali. Negli ultimi tempi mi sono fortunatamente trovato a lavorare con artisti quali Paolini e Calzolari. Una scelta più recente riguarda un accordo per gestire l’opera di Bruno Munari: è una scelta maturata dopo aver conosciuto un collezionista che mi ha illustrato il mondo di Munari, mi ha fatto entrare in questo «paese delle meraviglie». Così ho deciso che fosse opportuno occuparsi del mercato di Munari al di là dei suoi versanti editoriali o legati all’illustrazione.

Che cosa ha determinato gli spostamenti della sua galleria da Acqui Terme a Milano e poi a Londra in Dover Street a Mayfair?

Lo spazio di Acqui Terme era molto adatto all’arte contemporanea. Sono riuscito a portare ad Acqui mostre di buon livello: penso a «L’ignoto che appare», una mostra sull’Arte povera, dove ho esposto opere di Merz, Penone, Paolini e Salvo di grande impatto anche in termini di dimensione e lo stesso ho fatto per la Land Art. Col tempo, però, mi sono accorto che avere una sede così decentrata non mi consentiva di raggiungere una fascia di potenziali collezionisti. Di qui l’esigenza di spostarmi in una città, come Milano, che facilitasse questo tipo di rapporti. Prima è stata una scelta legata all’editoria, con la nascita, nel 2010, di Repetto Project, che ha prodotto, tra gli altri, un libro dedicato alla «Spiral Jetty» di Smithson con le fotografie di Gorgoni, o il volume Klee-Melotti per una mostra a Düsseldorf in collaborazione con la galleria Beck e Eggeling. Poi, nel 2012, il tutto si è evoluto in una sede espositiva in via Senato con, fra le altre, mostre di Boetti, Calzolari, Melotti e Warhol. Lo spazio di Acqui era di 500 mq, quello di Milano di 100, ma questa dimensione ridotta mi facilitava anche la realizzazione delle mostre.

Com’è cambiata la sua attività dopo il trasferimento a Londra?

Anche in questo senso, ho ragionato su come siano veloci i mutamenti del mercato. Più che dalla sede, oggi la visibilità massima è data dalle fiere. Ho quindi pensato che avere più sedi diventava dispersivo: meglio averne una sola e possibilmente in una città forte dal punto di vista dell’immagine e della vendibilità e facilmente raggiungibile da quei collezionisti internazionali conosciuti nelle fiere.

Oltre all’Iva al 22%, che cosa affligge il mercato dell’arte in Italia?

Il mercato italiano ha tutta una serie di complicazioni, di leggi e leggine di difficilissima interpretazione, per cui chi si vuole muovere nel rispetto delle regole finisce per smarrirsi in questo labirinto. In ogni caso quello italiano è diventato un mercato piccolo e poco influente. Non ci sono grandi gallerie; le case d’asta stanno abbandonando l’Italia. E le nostre opere migliori vengono vendute nelle Italian Sales a Londra. In Italia vige un sistema di pensiero diventato vecchio, che non si è adeguato ai cambiamenti. Ad esempio, le gallerie in Italia sono quasi sempre a conduzione familiare; quando c’è un paio di dipendenti è un’eccezione. All’estero come minimo una galleria ha uno staff di sei persone, per arrivare a trenta, a cinquanta, e ancora più per le gallerie più importanti, che hanno più sedi. Ma collaboratori e impiegati sono gestiti in maniera completamente diversa rispetto all’Italia, con stage o altre forme di agevolazione: avere molto personale a New York o a Londra è assai meno impegnativo rispetto all’Italia.

Quando parla di problemi legislativi, si riferisce anche al droit de suite?

Il droit de suite c’è praticamente in tutta Europa. Ma per come viene applicato in Italia bisognerebbe pensare a delle tempistiche diverse, ad esempio non pagarlo più di una volta se una stessa opera viene transata più volte nello stesso anno. Ma in Italia ci sono molti altri dettagli che complicano l’attività di un gallerista: lei sa che nel nostro Paese non posso detrarre fiscalmente i costi per un’automobile che utilizzo per il mio lavoro o le spese di rappresentanza?

Lei lavora anche con l’opera di artisti americani. Perché Londra e non New York?

Al di là della facilità di raggiungerla, Londra è una città che comporta uno sradicamento meno traumatico rispetto a New York, che può andar bene per un ragazzo di 25 anni, ma non per un gallerista con la mia età, magari per mio figlio, che ora ha 19 anni.

Anche lui sarà un gallerista?

Per adesso ha una gran voglia, fortunatamente, di imparare le lingue; forse seguirà un corso triennale all’Università, uno di quelli dedicati all’economia dell’arte che oggi vanno così di moda. E poi vedremo se avrà voglia di andare a fare esperienza in qualche galleria. Spero non con me, almeno all’inizio, ma presso qualche collega newyorkese o londinese, oppure a Hong Kong.

Parliamo dei prossimi programmi della Repetto Gallery.

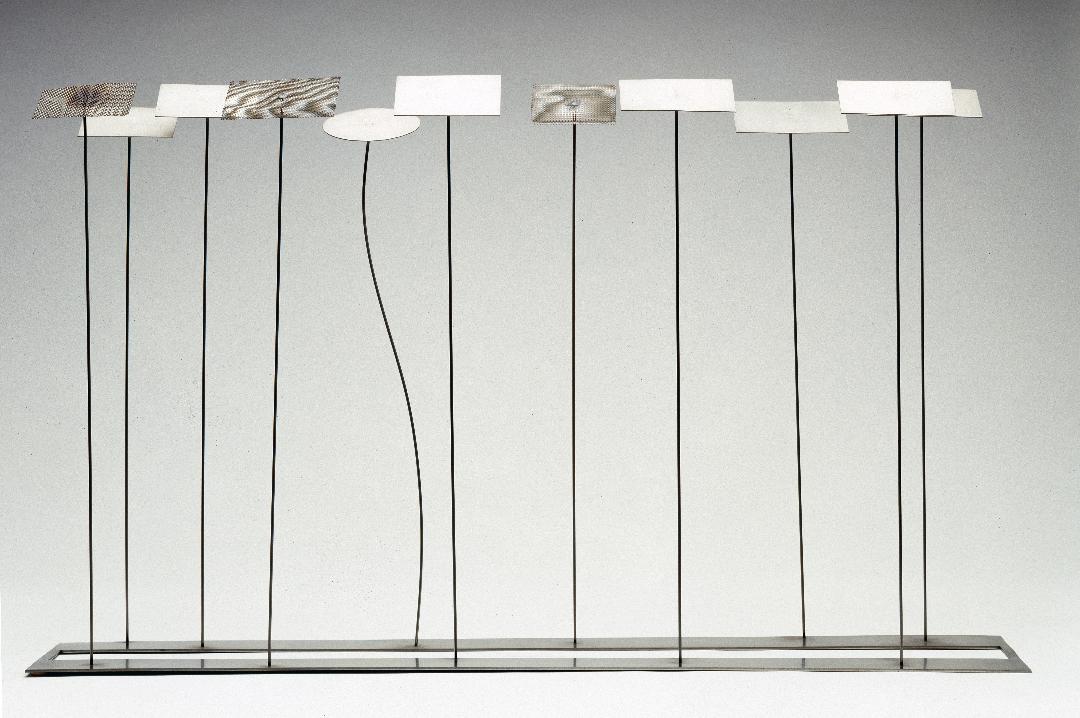

Il programma è concentrato molto in funzione delle fiere, per cui in sede organizzo mostre che mi permettano di avere quel tipo di immagine, di identità, che mi consente poi di accedere a certe fiere. Sarò a New York all’Armory Show a marzo; poi, probabilmente, alla Miart, a Colonia e a Bruxelles. Per quanto riguarda le mostre, allestirò a febbraio una mostra che s’intitolerà «We Land» e sarà dedicata ad artisti che hanno lavorato sull’atteggiamento di rispetto, di passione, di attrazione verso la terra. Quindi si vedranno Richard Long, Hamish Fulton, i paesaggi di Giacomelli e i grandi protagonisti della Land art, come Michael Heizer o lo stesso Smithson. Dopodiché proporrò una mostra di Munari che faccia riscoprire i suoi straordinari lavori degli anni Cinquanta, come le foto polarizzate e le «sculture inutili»: stiamo lavorando molto concretamente su questo progetto.

Non ha mai pensato di dedicarsi anche ai giovani?

Spesso ci ho pensato, ma non l’ho mai veramente fatto. Diciamo che ci ho provato, perché dal 2002 al 2004 ho collaborato con la galleria Beukers di Rotterdam, che aveva appunto intenzione di promuovere giovani artisti italiani. Mi appoggiai a un paio di critici italiani con la speranza, non avendo io competenza, di poter costruire un percorso interessante, ma in realtà così non è stato. Nel corso della mia attività, però, mi sarei presto reso conto che fare il gallerista dedicandosi ad artisti già affermati e al mercato secondario, come nel mio caso, è un altro mestiere rispetto a quello di un gallerista che lavora con i giovani. Sono diversi l’atteggiamento, la proposta, l’impegno.

Intanto ci vuole un grande intuito: bisogna saper distinguere il giovane talentuoso dal giovane che deluderà; e poi c’è un numero di artisti infinito: bisogna saperli gestire, saper fare gruppo, riuscire a capire i meccanismi per cui gli artisti che lavorano con certe gallerie nel giro di due o tre anni diventano importanti e costosi, mentre alcuni di questi poi spariscono.

È un lavoro immensamente complicato e sono felice per chi lo fa bene. Ma per essere contemporaneamente un gallerista che lavora con artisti storicizzati e con giovani bisognerebbe essere dei fenomeni, probabilmente.

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)