Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arianna Antoniutti

Leggi i suoi articoliNel 2017 la Soprintendenza speciale di Roma ha dato l’avvio a interventi di consolidamento strutturale e restauro all’interno della basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio. In questo ambito è stato appena completato il restauro degli affreschi della navata centrale, il cui esito è stato presentato il 28 agosto.

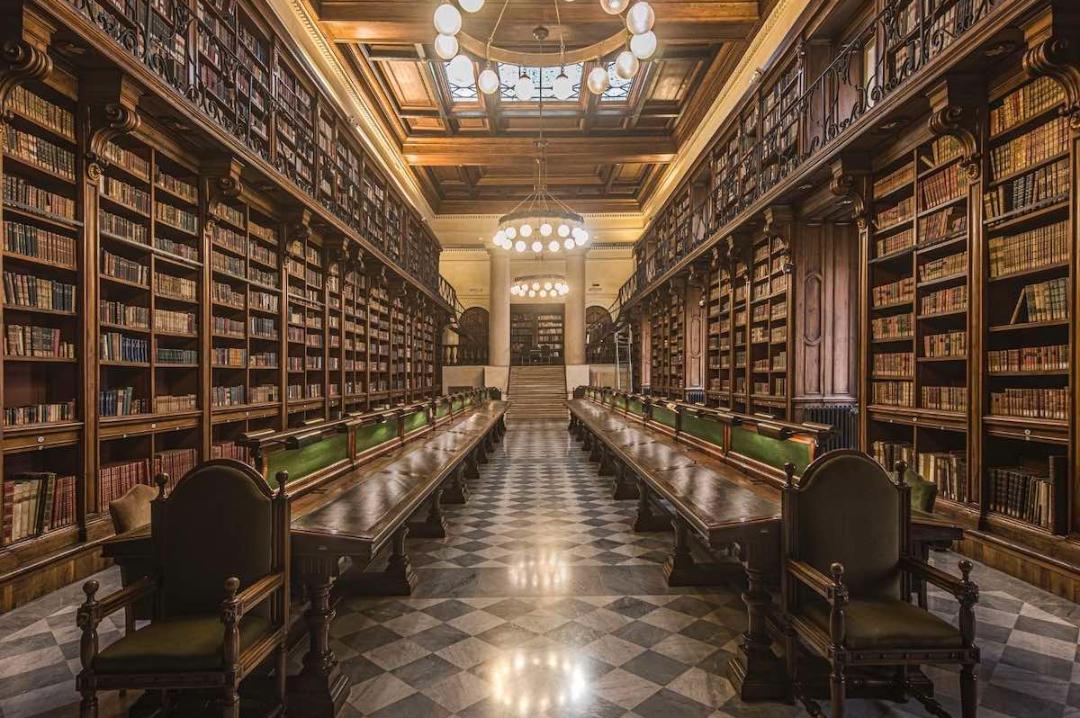

Grazie a un ciclo di visite guidate, straordinarie a partire dall’orario inconsueto, dalle 21 alle 24, è stato possibile ammirare sulle pareti e sulla volta della navata centrale della basilica, gli affreschi che Pietro Gagliardi vi eseguì fra il 1858 e il 1868.

I riquadri con «Storia della vita della Vergine» e le «Storie e figure del Vecchio Testamento», liberati dai ponteggi alti diciannove metri, sono fra le pagine di quel «libro di Storia dell’Arte», come lo definisce la Soprintendente speciale Daniela Porro, «costituito dalla basilica di Sant’Agostino, con capolavori di Raffaello, Caravaggio, Jacopo e Andrea Sansovino, Lanfranco, Guercino, Bernini e di tanti altri».

Difatti l’edificio, costruito fra il 1479 e il 1483, conserva opere che attraversano i secoli e gli stili: il profeta «Isaia» di Raffaello sul terzo pilastro di sinistra della navata centrale, la «Madonna dei pellegrini» di Caravaggio nella cappella della Madonna di Loreto o, ancora, la pala d’altare di Guercino con «Sant’Agostino tra i santi Giovanni Battista e Paolo eremita».

L’opera ottocentesca di Gagliardi, oltre che per la qualità esecutiva, è notevole anche per la tecnica utilizzata, a quei tempi quasi scomparsa: l’affresco. «Gagliardi», dice Elisabetta Zatti, restauratrice capo cantiere, «è quasi un custode di questa che è la tecnica pittorica per eccellenza. Con la pulitura sono riemerse le sue cromie squillanti e i minuti dettagli, invisibili dal basso. C’è una grande profusione della foglia d’oro, applicata per creare effetti luminosi molto accentuati e, in alcuni casi, anche per ottenere un effetto trompe-l’oeil».

Per Alessandro Mascherucci, architetto direttore dell’intervento di restauro, «Gagliardi, definito dai suoi contemporanei come uno dei migliori frescanti romani, esegue qui in Sant’Agostino quello che, sotto molti punti di vista, è il suo capolavoro, sia per tessitura cromatica, sia per un uso della pennellata piana e precisa».

Il restauro è stato particolarmente complesso anche perché non si è intervenuti sulla sola superficie pittorica, oltre mille metri quadrati di estensione, ma anche sulle modanature, sulle dorature e sugli elementi aggettanti in stucco.

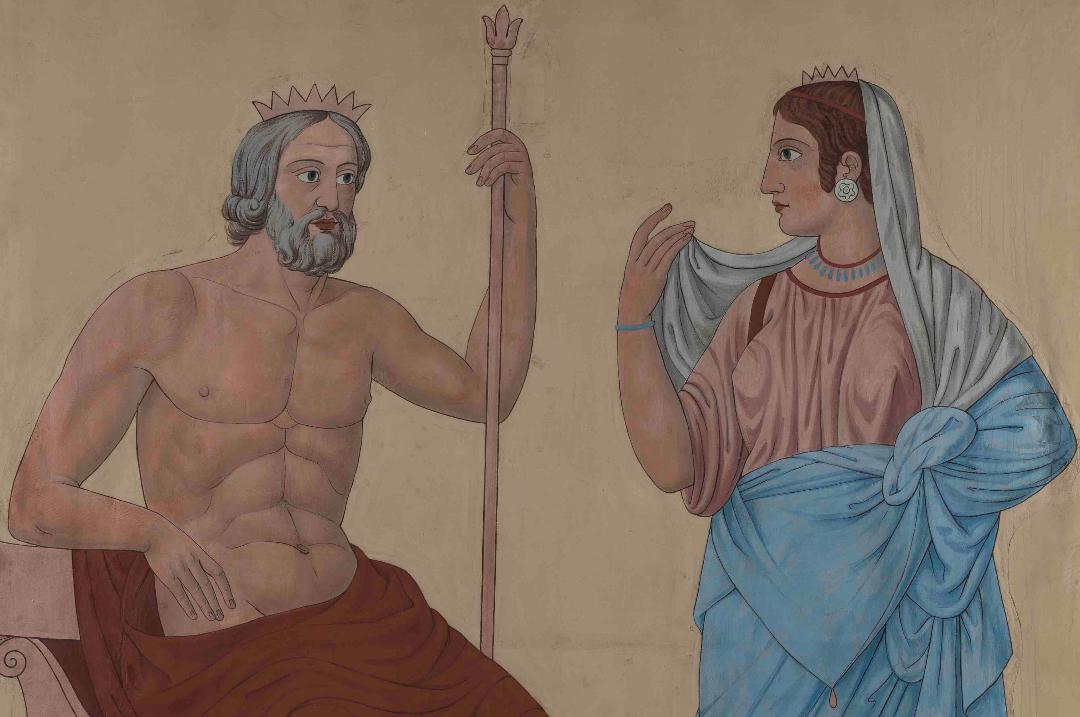

Dettaglio degli affreschi di Pietro Gagliardi dopo il restauro

Altri articoli dell'autore

Restaurata, è tornata visibile nel Museo Gregoriano Etrusco la copia ottocentesca della parete di fondo della tomba distrutta a Vulci dopo la sua scoperta nel 1833

Il Rapporto 2025 della Federazione, dedicato al turismo culturale, è positivo. Ma attenzione all'«overtourism» e agli occupati nel settore culturale: solo il 3,5% del totale (e per metà autonomi), al di sotto della media comunitaria

Al via la selezione pubblica dei direttori di 14 istituti di cultura statali autonomi. Selezione entro il 15 dicembre

Un emendamento votato la sera del 30 luglio in Commissione Bilancio al Senato ha portato il cespite da 24,8 milioni di euro a 54,8