Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliLa vita di Lea Vergine raccontata da lei medesima nei ricordi e nelle riflessioni raccolte da Chiara Gatti è uno spumeggiante susseguirsi di stravaganze, tic e irresistibili aneddoti. È una galleria di incontri straordinari, da Giulio Carlo Argan, prefatore del primo libro di quella che sarebbe diventata la più celebre critica d’arte italiana (lo pubblicò a 23 anni, e Argan, en passant, le fece conoscere anche il futuro marito, il designer Enzo Mari) a Raffaello Causa e Raffaele La Capria nei giovanili anni napoletani (è nata come Lea Buoncristiano nel 1936 «alle falde del Vesuvio», ama sottolineare).

E ancora, da Palma Bucarelli, mantide di artisti («finire nel suo letto era un passaggio che implicava la schiavitù») e despota nei confronti dei sottoposti, non escluso Giorgio De Marchis, da un antipatico Alberto Burri e da galleristi destinati alla leggenda negli anni romani a Gillo Dorfles, Arturo Schwarz, Giorgio Manganelli, Emil Cioran, Umberto Eco e altri protagionisti della cultura italiana di tre decenni, contatti arricchiti anche dalla sua collaborazione con «Il Manifesto» dai primi numeri del quotidiano.

Anticonformista da subito (la sua bizzarra famiglia borghese la fece sottoporre a encefalogramma dopo una precoce dichiarazione di ateismo), irriverente (rifiutò, tra l’altro, a Giorgio Marconi un saggio per Valerio Adami), insofferente alle etichette (detesta passare come «critica delle donne» solo perché è stata la prima, con il suo libro L’altra metà dell’avanguardia, a far luce su biografie e reali valori, al di là delle mode femministe): questa è la parte più vistosa dell’autoritratto di Lea Vergine.

Ma ciò che fa da sottofondo a tutta la narrazione sono la civiltà e la signorilità del porsi nei confronti del suo mestiere e anche dell’«inconveniente» della femminilità e della bellezza. È il valore assegnato allo stile, alla musicalità e alla profondità della scrittura (prezioso messaggio in tempi di analfabetismo dilagante). È, infine, l’etica inflessibile (Musa quasi estinta nelle geografie dell’arte): «Non ho mai assistito a quanto accadeva nel contemporaneo da chierico acquiescente né da testimone imparziale e algido; ho suggerito, di fronte ai compromessi e ai miserabilismi, la salutarità dello sdegno e, nei casi felici, le gioie insolenti dell’intelligenza».

L’arte non è faccenda di persone perbene. Conversazione con Chiara Gatti

di Lea Vergine

144 pp.

Rizzoli, Milano 2016

€ 18,00

Altri articoli dell'autore

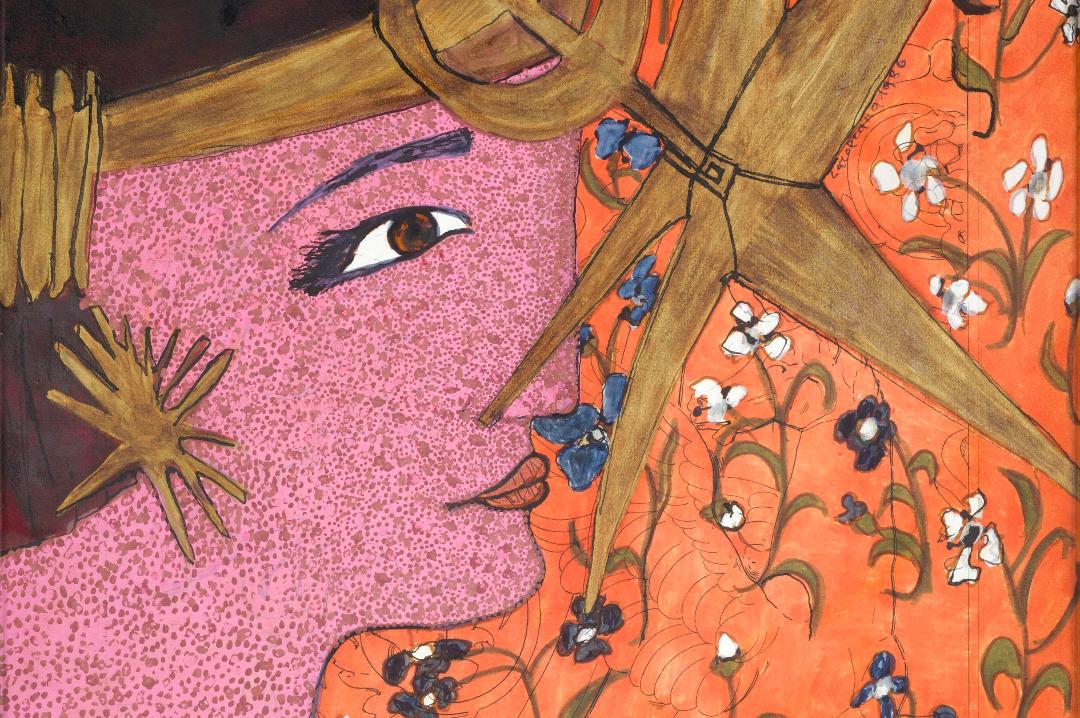

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

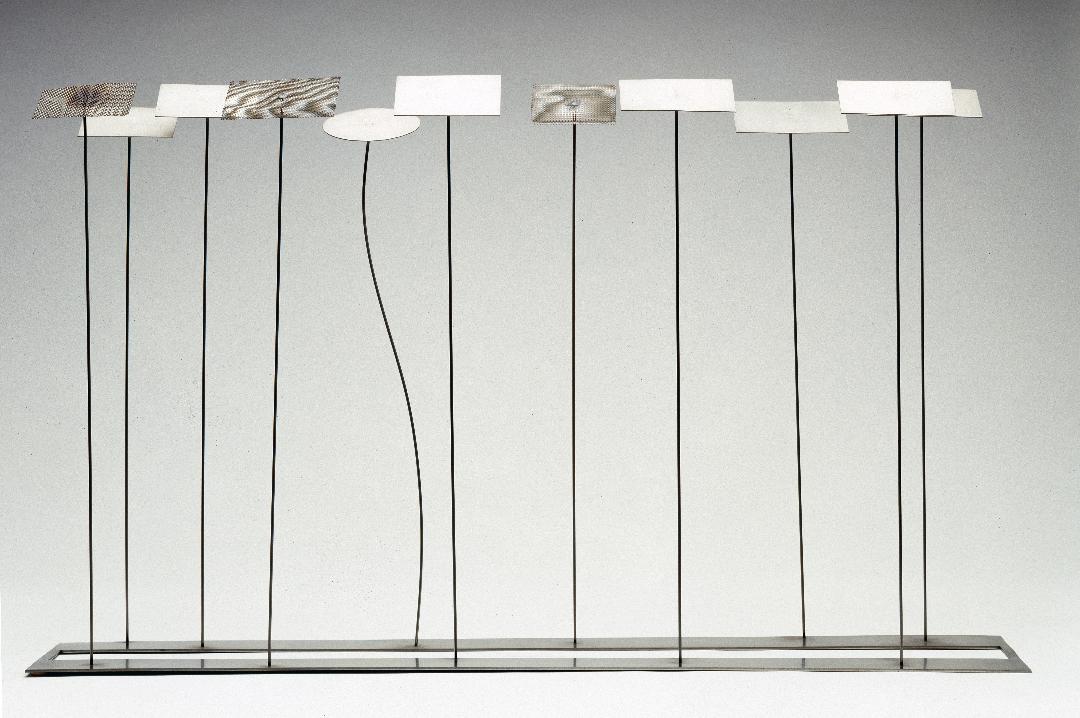

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

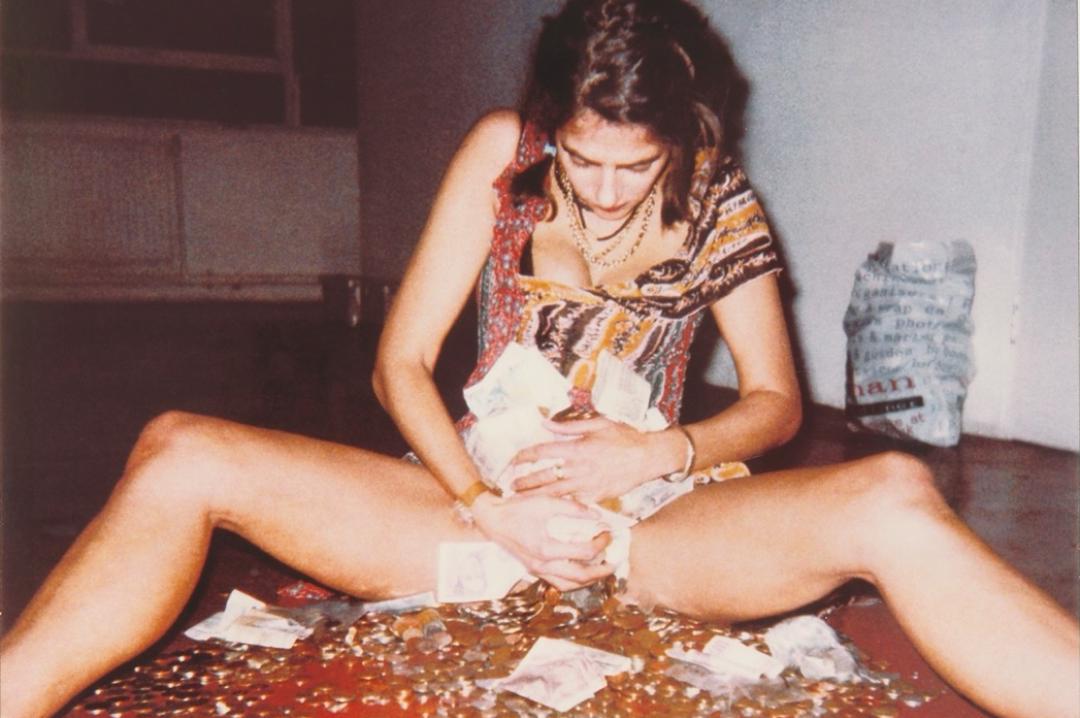

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi