Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliVenezia. Christine Macel, curatrice della 57ma Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, ci ha fatto almeno due regali: ha riportato la mostra centrale a un numero ragionevole di artisti (120) dopo le convocazioni di massa delle ultime edizioni e ha restituito agli artisti la dignità dello spazio necessario a mostrare compiutamente ciò che hanno inteso esporre. Al Padiglione Centrale, ad esempio, sono tornate quelle che nelle Biennali d'antan si chiamavano «sale». A fronte di un numero così selezionato di artisti, tuttavia, ci si attendeva una mostra frizzante, varia e costellata di opere se non indimenticabili almeno necessarie a rendere onore a un titolo così impegnativo qual è lo slogan «Viva Arte Viva» scelto dalla Macel. Al contrario, nel Padiglione Centrale il ritmo sembrava sin troppo compassato nella simmetrica suddisione in due sezioni, corrispondenti a due dei nove «transpadiglioni» tematici attraverso i quali la curatrice ha scandito una Biennale che intende restituire agli artisti la loro libertà, la loro visionarietà e la loro individualità. Ed emergeva immediatamente uno dei primi punti deboli della mostra, ovvero una sorta di eccessiva «clarté», sconfinante in una certa schematicità, nell'impaginazione e nell'esposizione di temi e artisti.

All'Arsenale, la tipologia delle opere e la stessa struttura per capitoli, si riflette in una stancante e a tratti stucchevole ripetitività, con una serie di variazioni sul tema che tramutano la mostra in una nuova, anche se meno onnivora, opera enciclopedica, sia pure per «fascicoli» dopo i tomi di quella compilata quattro anni fa da Massimiliano Gioni. Un esempio: è vero che, da Boetti in poi, l'arte tessile si è rivelata un medium formidabile per mettere in scena la realizzazione collettiva e magari pure transnazionale dell'opera, ma alle Corderie se ne vede sin troppa, da Maria Lai (tra i numerosi artisti scomparsi di questa Biennale) nel Padiglione dello spazio comune, all'inizio del percorso, sino alla cascata di gigantesche balle variopinte di Sheila Hicks in chiusura, nel Padiglione dei Colori.

Nella lunga navata dove un tempo s'intrecciavano i cordami, si sprecano trame e orditi, evidentemente ideali per attraversare temi che, all'Arsenale, insistono, tra l'altro, sull'arte collettiva e partecipativa (David Medalla che chiama i visitatori a ricucire la sua opera maggiore, «A Stitch in a Time»; Lee Mengwei che rattoppa i vestiti strappati del pubblico) e sulle tradizioni in via di estinzione o di rinnovamento (ecco, nell'opera di Cynthia Gutiérrez, i tessuti creati dalle donne messicane, che, posti su piedistallo, diventano colorati ma afflosciati monumenti a un'arte che sta sparendo, oppure un elemento tessile nella composita installazione di Michele Ciacciofera dedicata ai miti e alle leggende della Sardegna, o, ancora, la spagnola Teresa Lanceta che si rapporta con i tappeti marocchini, in un confronto tra pieno e vuoto).

Anche nel padiglione dedicato all'artista come sciamano (tra Beuys e, ancora, Boetti), non mancano cappelli di lana marocchina che, nell'opera di Younes Rahmoun, diventano elementi luminosi e misterici ispirati al numero 77, che nel Corano rappresenta i gradi della fede; così come, nel Padiglione consacrato a Dioniso, i liberatori (dopo tanta gravità sociale, rituale, politica e antropologica) disegni erotici della libanese Huguette Caland sono abbinati a evidentemente immancabili corpi ricamati, mentre la svizzera Heidi Bucher «pietrifica» nella pittura indumenti femminili.

Tessuti ovunque e comunque, insomma, dalle fantasmagoriche falene di Petrit Halilaj (che nel suo immaginario autobiografico sono un po' il contraltare delle lucciole di Pasolini) al grande drappo di Abdoulaye Konate, il quale scopre che il blu indaco unisce il suo Mali e la tragica storia della popolazione amazzonica dei Guaraní. In fondo anche i dipinti di Giorgio Griffa, in questo contesto, rischiano di vedere esaltata più la trama dei loro supporti dei segni che li attraversano e ha qualcosa di tessile anche la bella opera di Anri Sala, laddove il rullo di un carillon si tramuta, a ritmo di musica, in stampante per motivi da tappezzeria. Del resto, una scritta ricamata in dialetto sardo posta accanto alle opere di Maria Lai, ci aveva avvertito: «Con l'ago e con la spola dipinge chi vuole». Ma al di là del trionfo di Aracne, è stata la didascalica architettura curatoriale ad appesantire, anziché approfondire, i temi trattati. Una mostra, in sostanza, non è un libro.

Tornando al Padiglione Centrale ai Giardini, suddiviso tra Padiglione degli Artisti e (appunto) dei Libri e Padiglione delle Gioie e delle Paure, esso si apre con un'installazione (tessile, ça va sans dire) di Sam Gillian, grandi drappi allestiti tra le colonne all'ingresso dell'edificio, ma soprattutto con un'opera di Mladen Stilinovic, che nel 1978 si faceva fotografare dormiente nell'opera «Artist at Work» e, successivamente, dalla grande sala in cui Olafur Eliasson mette al lavoro immigrati e richiedenti asilo nella creazione di una lampada «sostenibile» (250 euro per chi vuole acquistarne una sostenendo l'impresa, e non mancano entusiasti acquirenti). All'operosità silenziosa degli artigiani di Eliasson si oppone il frastuono del concerto cacofonico inscenato dai musicisti di Dawn Kasper. «Otium» e «Negotium», nella visione della curatrice, sono comunque i due poli in cui prende vita la creatività: contemplazione e operosità, supportate dalla cultura, cioè dai libri, vera e propria ossessione, si direbbe, dei curatori d'arte contemporanea (due anni fa, da queste parti, si leggeva non stop Il Capitale di Marx nella Biennale di Okwui Enwezor). John Latham ad esempio, uno che ai suoi tempi aveva masticato (nel senso letterale dell'espressione) uno dei testi sacri del Modernismo, Art and Culture di Clement Greenberg, è rappresentato dai suoi assemblaggi di libri ed elementi pittorici, mentre, sul tema dell'otium, Frances Stark si autoritrae sul divano del suo atelier, in una grande composizione a collage tra riproduzioni da Ingres, Toulouse-Lautrec e un paio di sue attuali colleghe. Dorme Franz West, dorme il duo Vorobiev, mentre la vetrina di Hassan Sharif critica la voracità del consumismo espositivo. Al consumo culturale compulsivo sono dedicati i disegni-palinsesti del rumeno Ciprian Muresa, nei quali si sovrappongono copie da monografie dedicate a Giotto, Morandi e Correggio. Un museo labirintico, che si fa funambolico in uno dei video più drammatici della mostra, quello di Thaus Makhacheva, in cui un acrobata rende visibile un museo trasportandone le opere da una rupe all'altra in virtuoso e pericoloso equilibrio. Il ruolo del museo, tra contemplazione, consumo, cultura e politica non può mancare nella più museale delle sedi della Biennale. Col rischio, appunto, di tramutarla in un museo. «L'Arte Viva» invocata dalla Macel qui ha un respiro un po' troppo freddo (quanti anni sono passati dalla memorabile sarabanda scatenata in queste sale dall'«Opera Italiana» di Achille Bonito Oliva nella Biennale del '93). E a un certo punto appare scontato e parziale il contraltare del Padiglione degli Artisti e dei Libri, quello delle Gioie e delle Paure, ossessivamente monotematico laddove il protagonista pressoché unico è il corpo umano. Eppure anche qui non mancano opere affascinanti, come i disegni della veterana Kiki Smith (non all'altezza del padre, però, nelle sculture), il video di Sebastián Díaz Morales, «Suspension», con una figura umana galleggiante nel vuoto, o le fotografie elaborate pittoricamente di Tibor Hajas, tra azionismo alla Rainer e corporalità horror alla Witkin.

All'Arsenale si va come sempre in cerca di opere di forte impatto visivo, e anche questa Biennale non fa eccezione, a costo di sfiorare il grottesco (come la tenda dello sciamano di Ernesto Neto, che ripropone l'ennesima variante di un suo fortunato marchio di fabbrica) o franano nel grand guignol, ed è il caso di Paoline Cournier Jardin, che attraverso una grande mano squarciata introduce il visitatore in una caverna-utero in cui si riflette su estasi, delirio, allucinazione e perversione dell'esperienza mistica, nella fattispecie quella di Bernadette nella grotta di Lourdes. E siccome va ancora di moda la pittura estroflessa, eccola quasi messa in involontaria parodia dalla cubana Zilia Sánchez, i cui rilievi richiamano capezzoli e grandi labbra.

La «scaletta» della Macel si completa con il Padiglione del Tempo e dell'Infinito, nel quale dovrebbero scatenarsi con maggior vigore le attitudini visionarie degli artisti. Il tempo è memoria nei rottami di Liliana Porter, mentre Alicja Kwade tenta di coniugare infinito e tempo in un labirintico percorso di specchi abitato da minerali e strutture fossili (all'esterno, allinea sfere di minerali diversi a ricreare un sistema solare sonoro). Alla Gaggiandre galleggiano sulle acque le pietre di Kisho Suga (ma è un'opera del '71 rieditata); la fine del percorso è punteggiata da opere di altalenante qualità. Ci si attendeva forse di più da Salvatore Arancio, autore di un video (tecnicamente comunque perfetto) ispirato all'ipnoterapia e di non indimenticabili sculture all'aperto; malinconico e affascinante il surreale giardino zoologico-cimiteriale di Erika Verzutti; ultimo lavoro inneggiante alla comunione tra i popoli e al sincretismo culturale, temi quanto mai presenti (pure troppo) nella mostra della Macel, il concerto all'aperto di Hassan Kahn, con altoparlanti che mixano motivi arabi e musica occidentale, mizmar e ottoni, pianoforte e battimani.

La domanda che spesso ci si pone al termine della visita a una Biennale è: quali opere resteranno nella memoria? In una mostra di soli 120 artisti la risposta sembrerebbe più facile di altre volte, ma non è così. La rassegna appare infatti vittima della sua stessa struttura: abbinando e forse opponendo ai classici padiglioni nazionali una mostra fatta di padiglioni tematici, la curatrice ha disegnato una mappa composta da «nazioni» di artisti impegnati su argomenti comuni a seconda delle «famiglie» o delle tribù di appartenenza. Una geografia non nazionalista né geografica ma poetica, che però mette in luce l'omogeneità, l'appiattimento formale e concettuale e la standardizzazione dell'arte d'oggi, nel nome di un globalismo (anche in termini di mercato) alimentato dalla stessa proliferazione mondiale delle biennali.

Dunque, tornando alla domanda fatidica: quali opere ricorderemo? Forse la stupefacente architettura, ipnotica, illusoria e visionaria, costruita da Giorgio Andreotta Calò. Il quale, tuttavia, non fa parte della Mostra Centrale ma del Padiglione Italia. Dove, al contrario, Roberto Cuoghi con i suoi crocifissi in fase di progressiva micosi si attesta, in ritardo, tra Damien Hirst e Marc Quinn.

Ma questa, appunto, è un'altra storia.

La sala di Olafur Eliasson con un workshop per la costruzione della,lampada sostenibile «Greenlight»

La sala di Olafur Eliasson con un workshop per la costruzione della,lampada sostenibile «Greenlight»

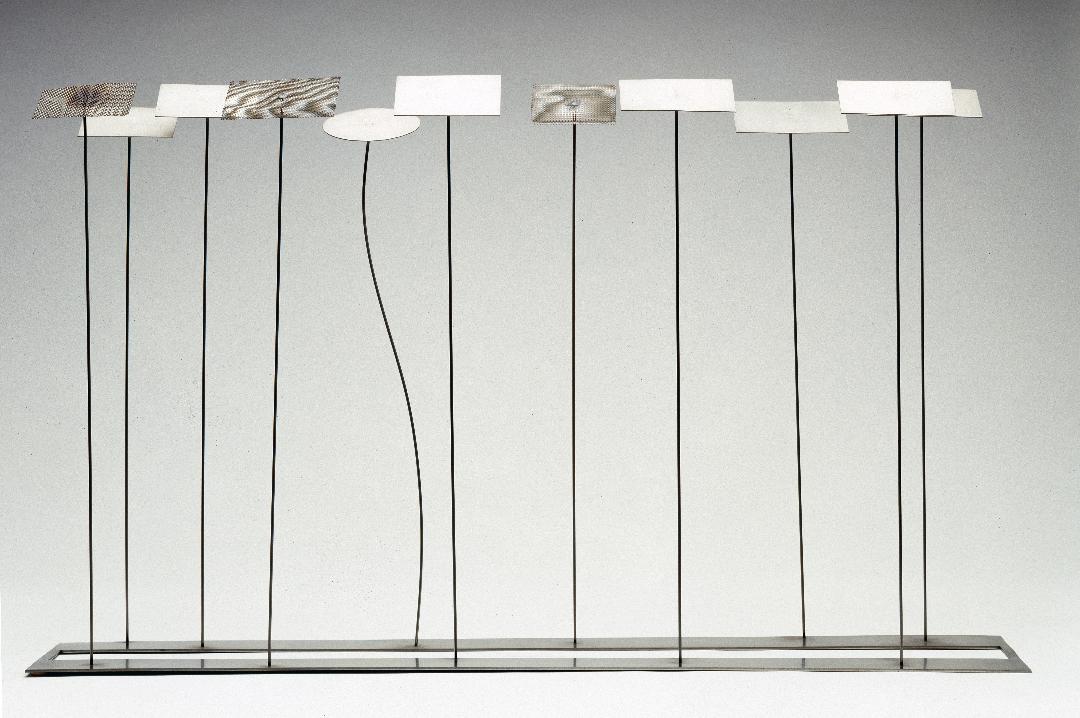

La scalata al di là dei terreni cromatici di Sheila Hicks

Law od Situation di Kishio Suga

La Sala di Kiki Smith

Janas Code di Michele Ciacciofera

Il «supermercato» di Hassan Sharif

L'installazione di Dwan Kasper

L'opera di Alicja Kwade

Altri articoli dell'autore

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi