Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Cecilia Rosa

Leggi i suoi articoliCon 32mila metri quadrati di superficie espositiva, il Grand Egyptian Museum (Gem) si prepara a diventare il più grande museo archeologico al mondo dedicato a un’unica civiltà. Costruito a soli due chilometri a nord del complesso funerario di Giza, l’edificio si presenta come un monumentale cuneo sghembo allineato sui lati corti alle giaciture delle piramidi. Il progetto, elaborato dallo studio irlandese Heneghan Peng Architects a seguito del concorso internazionale del 2002, si pone in dialogo dimensionale con le imponenti tombe dei faraoni: se osservassimo il Gem dall’alto, noteremmo immediatamente come tanto le piramidi quanto il Museo rappresentino un considerevole salto di scala rispetto al tessuto urbano circostante. Sebbene il riferimento dimensionale sia ben visibile in pianta, in alzato il Museo non si impone visivamente rispetto al sito archeologico: l’edificio, infatti, sfrutta il dislivello tra la quota della valle del Nilo e la piana di Giza, «incassandosi» nel salto di quota e costruendo, così, un nuovo margine del plateau.

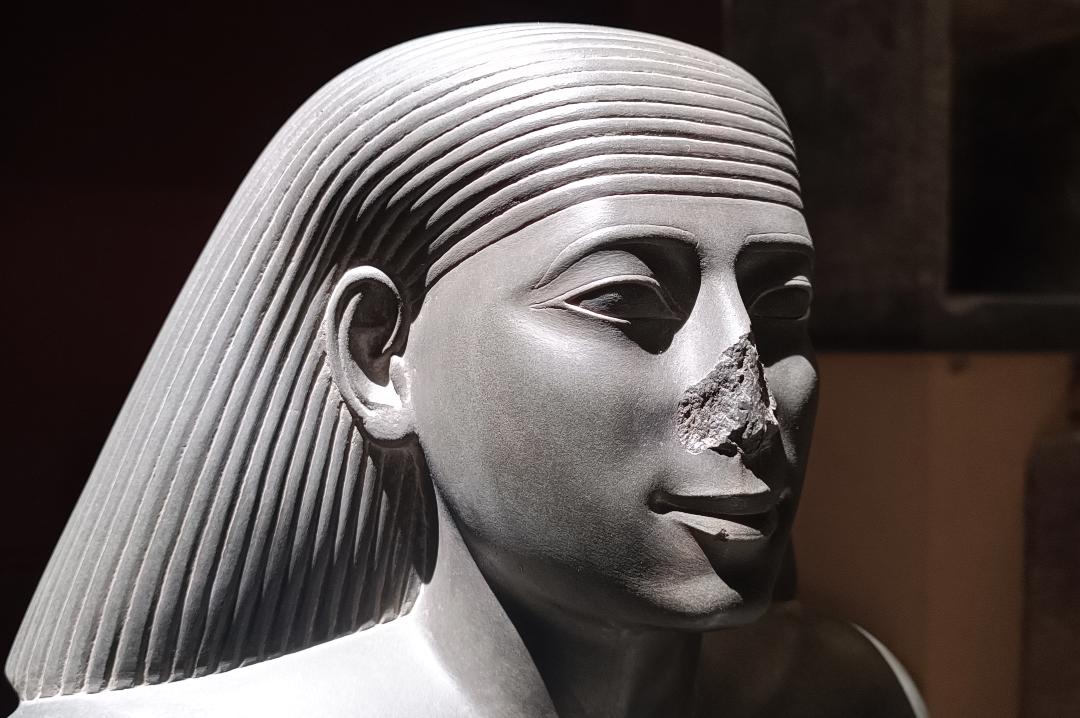

La stretta relazione con il sito di Giza si esprime anche attraverso il linguaggio dell’architettura. Sui canali social del Gem si descrive il Museo come «un luogo in cui l’architettura parla la lingua dell’eternità»: in effetti, il richiamo alla figura piramidale è continuamente reiterato. Le trame decorative delle lunghe facciate laterali sono composte sul motivo del triangolo di Sierpiński, così come il piazzale esterno, progettato in collaborazione con West 8, reinterpreta il tema con pavimentazioni caratterizzate da lunghe figure trilatere. L’accesso, segnalato da un enorme volume in alabastro estradossato rispetto alla facciata est, evoca anch’esso una forma piramidale. All’interno, un imponente foyer, dominato da una copertura traforata che filtra la luce solare, ospita la colossale statua granitica di Ramesse II. Dall’atrio parte una solenne scala espositiva disseminata di sculture, che conduce gradualmente alla quota della piana e culmina in un belvedere sulle piramidi.

Lo spazio monumentale e il linguaggio enfatico dell’architettura caratterizzano tutta l’esperienza museale. Vista con la sensibilità occidentale odierna, l’architettura del Gem potrebbe risultare fin troppo celebrativa del disegno politico che ne ha promosso la realizzazione e che punta a incentivare il turismo di massa; a soli 30 chilometri dal Museo, in una posizione ideale per incanalare tutti i flussi turistici verso l’area di Giza, l’aeroporto internazionale Sphinx, aperto ai voli commerciali dal 2018, rientra infatti, insieme al Gem, nel progetto a scala territoriale «Egypt Vision 2030», voluto da Abdel Fattah el-Sisi per riqualificare l’altopiano e stimolare una nuova «egittomania». Tuttavia, negli stessi anni in cui veniva concepito il progetto del Gem, si assisteva in Europa ai processi innescati dal cosiddetto Bilbao effect, dal nome del capoluogo basco che ha accolto il Guggenheim Museum progettato da Frank O. Gehry. Gli anni successivi alla sua costruzione hanno infatti inaugurato una stagione architettonica segnata da un «gigantismo» dimensionale e da un’accentuata enfasi formale e che ha visto grandi edifici museali al centro di strategie di crescita economica basate sull’incremento dei flussi turistici. Non devono dunque stupire nemmeno i richiami figurativi fin troppo letterali: se si pensa alla piramide smaterializzata realizzata da Ieoh Ming Pei nel 1989, divenuta poi il simbolo del Louvre di Parigi (che contiene a sua volta più di 50mila manufatti egizi), si potrebbe quasi ipotizzare un tentativo di riappropriazione formale dell’iconica figura piramidale.

Il Gem si colloca pienamente all’interno delle dinamiche, tipicamente occidentali e non prive di contraddizioni, che vedono i grandi complessi museali come promotori dell’overtourism. Al tempo stesso, per collocazione geografica e storica, la costruzione del nuovo Museo si posiziona al centro dell’attuale dibattito sulle restituzioni del patrimonio culturale sottratto durante l’era coloniale, un tema di particolare rilevanza nella storia egiziana. Come istituzione, il museo si configura come uno strumento tanto necessario quanto controverso, volto alla riaffermazione politica, economica e culturale del Paese che rappresenta.

Una veduta interna del Grand Egyptian Museum, con l’imponente statua di Ramesse II. © Orascom