Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Romana Morelli

Leggi i suoi articoliIl 20 settembre di ogni anno l’antiquario Fabrizio Apolloni esponeva in una vetrina del suo negozio a Roma un piccolo olio raffigurante la Breccia di Porta Pia, perché, sosteneva, senza quelle cannonate, la storia sarebbe andata molto diversamente. Forse non è un caso che la prima mostra organizzata da Marco Fabio Apolloni nella galleria ereditata dal padre Fabrizio (1928-2006), fosse incentrata su Garibaldi e la Repubblica Romana. Nel 1849, per la prima volta nella storia, un pittore e illustratore inglese, George Housman Thomas, dopo aver visto e disegnato i fatti del 1849 dal vero, facendoli pubblicare a Londra in tempi record, tornò in patria, e immortalò Garibaldi in mezzo alla battaglia in un grande quadro che espose alla Royal Academy, conquistando l’Inghilterra vittoriana alla causa dell’eroico generale, fino allora considerato un avventuriero. «È il primo quadro epico del Risorgimento italiano. La fortuna me l’ha fatto scoprire e comprare, e poiché nessuno ha voluto pagare il prezzo esorbitante che ne chiedo, l’ho dato in comodato al Museo di Roma di Palazzo Braschi».

Tornando con la mente a quella storia, Apolloni scuote la testa con lo sguardo tra lo scettico e l’ironico, ma anche sottilmente divertito: «Nella nostra famiglia scorre una vena rara a Roma, quella dell’anticlericalismo, agnostico e borghese. Anche se oggi mi sorprendo a trovare più buonsenso in certi pensieri della Chiesa che di un certo fanatismo laico, e lo dico da vecchio radicale». Famiglia anomala di antiquari quella degli Apolloni. Il capostipite, il nonno Wladimiro (1889-1948) aprì bottega in via Frattina nel 1926, a quasi quarant’anni, perché prima era stato regista del cinema muto. Suo amico e compagno al tavolo da gioco era Mario Bonnard, divo fatale prima e poi regista e produttore; per lui Wladimiro girò «L’amor mio non muore» (1921). «A spingerlo a fare l’antiquario furono la crisi del cinema italiano del primo dopoguerra e poi la chiusura dei locali notturni, ordinata da Mussolini. Wladimiro era infatti uno dei soci del famoso Bal Tic Tac, decorato da Giacomo Balla». Prima della guerra approdò in via Frattina anche il giovanissimo Alberto Sordi, che solo dai racconti di Wladimiro e Mario conobbe Petrolini. Il suo mitico «Gastone» non era altro che un ironico omaggio al Bonnard del 1918 («A me m’ha rovinato la guera!»). Petrolini era stato legatissimo a Wladimiro Apolloni: «Senza di loro (Apolloni e Bonnard, Nda), non faceva un passo, racconterà Sordi. Ne ricercava i tic sarcastici e infastiditi, imitandoli, e ne assimilava quel lato di cattiveria che, in fondo, non era che un’esuberante finzione della bontà».

Il figlio Fabrizio ereditò gli amici del padre. Fu amico di Paolo Stoppa e di Sergio Leone, magrissimo aiuto regista di Bonnard ai tempi della «Hollywood sul Tevere». Di Aldo Fabrizi, che odiava la Magnani e il suo successo («Una cagna! Quanno recita la Magnani nun sa n’do’ mette le mani, cià quattro para de mano la Magnani!»). Era amicissimo di Sordi, che, nel suo primo film da regista, «Fumo di Londra», modellò, grazie ai racconti di Fabrizio, il protagonista: l’antiquario Dante Fontana, anglofilo smarrito in Inghilterra. Fabrizio avrebbe desiderato studiare, ma la morte del padre (1948), a vent’anni, lo obbligò a occuparsi del negozio. «Non aveva una lira, ma nel commercio questo può diventare una fortuna. Pochi anni dopo era già nella Londra razionata del dopoguerra, dove le tasse laburiste buttavano sul mercato i quadri antichi a mucchi. Non smise mai di viaggiare, spingendosi fino in Brasile per un disegno del Bernini. Da avventuriero onorato, quasi rapì Xenia, elegantissima e svagata ereditiera italo-greca di casa Bulgari, figlia di Costantino, grande studioso degli antichi argenti romani»: così lo ha descritto il figlio Marco Fabio su «Il Foglio» dopo la morte. «Viaggiare, comprare, vendere e riportare in Italia tanta arte venduta all’estero nei secoli della nostra miseria, per nobilitare le stanze della nuova ricchezza italiana»: questo è il sunto di una vita che potrebbe esserne l’epigrafe. Illuminante quanto racconta Alvar González-Palacios: nel 1963 Hugh Honour, tra i massimi esperti del Neoclassicismo, scrisse una presentazione per Fabrizio Apolloni, perché a suo avviso era l’unico mercante originale a Roma, dopo Carlo Sestieri.

Raccontava González-Palacios: «Smontavamo i mobili, me li faceva guardare dal dentro o con le mani. (...) Aveva un dono raro, il gusto, che per l’arte inizia sempre con l’esperienza letteraria». Era qualcosa che aveva mutuato anche dal suo amico Mario Praz, fine anglista, collezionista vorace, che nessuno si azzardava a nominare, mentre Fabrizio invece lo abbracciava ogni volta che lo incontrava. Marco Fabio Apolloni è cresciuto con il padre. Studia al Liceo Tasso, dove insegna Storia dell’arte Carla Guglielmi Faldi, «la mia prima, vera, unica maestra». A Londra, al Courtauld Institute consegue il diploma di Bachelor of Arts, ma non gli è permesso di accedere al Master, per punire la sua erudita pigrizia. «Ci ho sofferto, ma ora so che questo mi ha salvato dal diventare un accademico...». Fa il ragazzo di bottega dal padre, ma resiste pochi mesi. Nel 1983 Mario Spagnol, rifondatore della Longanesi e padre del futuro editore di Harry Potter in Italia, gli fa rieditare l’autobiografia di Nino Costa, la cui introduzione piace a Indro Montanelli, che lo invita a collaborare alla terza pagina de «Il Giornale». Quindi, su suggerimento di Giuliano Briganti e con Pasquale Chessa come mentore, passa a «Epoca», finché Berlusconi non entra in Mondadori. Segue Montanelli a «La Voce», dopo il divorzio da Berlusconi. «Avevo un piccolo spazio tutto mio, “La Cornice”, che firmavo col nome di Rosa Salvator, nel ruolo di pettegola e crudele cronista della mondanità artistica». Esce il suo romanzo Il mistero della Locanda Serny pubblicato da Luigi Spagnol, concepito come un falso romanzo dell’800, finalista al Premio Strega (2004).

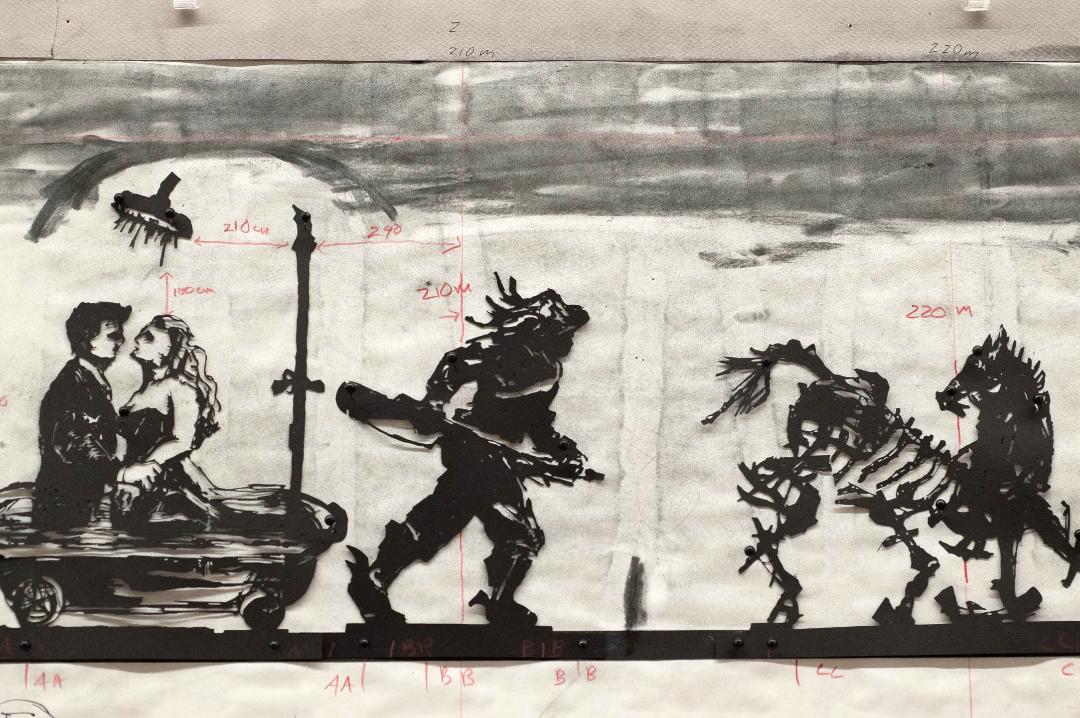

In seguito dà alle stampe le giovanili poesie romanesche, Er puttaniere arcadico e altri sonetti. Con la morte del padre nel 2006, la «bottega» ha due anni di fervore, poi una lunga pausa, perché Apolloni sente la necessità di dedicarsi a suo figlio Fabrizio (1999) e a Monica Cardarelli, incontrata nel 2007 e che diverrà sua moglie e socia nella loro attività. Già laureata in Scienze politiche, di gran carriera e con grande passione si laurea in Storia dell’arte a Roma, vince il concorso per la Scuola di specializzazione di Firenze e discute con Antonio Pinelli una tesi su Alberto Martini, surrealista ante litteram. Si è fatta le ossa lavorando nel campo del disegno novecentesco con Cristina Funghini e con Simone Aleandri. Nel 2012 Apolloni e Monica Cardarelli aprono la Galleria del Laocoonte, snocciolando una mostra dopo l’altra: Sironi, i cartoni di Pietro Gaudenzi per Rodi, Alberto Martini, Duilio Cambellotti. Inoltre mostre sui bozzetti originali per manifesti e la pubblicità, sui cartoni per le opere murali, sul tema della maschera nell’arte italiana. Monica Cardarelli dirige la Galleria del Laocoonte, Apolloni la galleria antiquaria.

Marco Fabio Apolloni, suo padre desiderava che seguisse le sue orme?

Sin da piccolo ho sentito la frase macigno: «Un giorno tutto questo sarà tuo». Per un lungo tempo mi sono portato appresso con angoscia questo peso. Mio padre temeva che non fossi abbastanza forte, per cui sentì il dovere di prepararmi con durezza alla durezza del mondo. Invece il mondo è stato meno duro di mio padre. A sedici anni, d’estate, mi spedì a Londra da Christie’s per fare il facchino. Ogni giorno «maneggiavo» centinaia di opere di ogni genere. Avevo inoltre il compito di battere alle aste per suo conto e avevo già allora libertà di scelta. L’altra faccia di questa medaglia è che ho potuto godere il lusso di una lunga bohème... C’è chi può forse vantare quattro quarti di nobiltà, io di certo ho nel sangue quattro quarti di bottega, perché i Bulgari da parte di mia madre Xenia hanno iniziato a vender argenti sul carrettino. La «bottega» mi ha sempre fatto sentire diverso dai miei coetanei: mi impedì di diventare comunista, maoista...

Che cosa ha significato studiare al Courtauld Institute of Art a Londra?

Fu un regalo di mio padre che mi tracciò quel cammino. Ho conosciuto Anthony Blunt, ho studiato con John Shearman e Michael Hirst, lo specialista di Michelangelo, e Howard Burns raffinatissimo esperto di Palladio. È dagli inglesi che ho imparato quanto sia importante l’arte italiana. Gombrich, alla London University, principiava spesso la lezione con una barzelletta. Ne ricordo ancora una: «Una sera a Piccadilly Circus un ubriaco, sotto un lampione, cerca un mazzo di chiavi che ha perduto; un policeman gli domanda se lo ha perduto proprio lì. No, risponde l’ubriaco, le chiavi le ha perdute più in là dove è buio, ma le cerca sotto il lampione perché solo lì c’è luce e si vede». Gombrich voleva farci comprendere quanto poco conosciamo della storia, perché la luce ci viene solo dai documenti che restano, la luce appunto, e tutto intorno c’è il buio, ciò che noi non sappiamo. Questo approccio empirico alla Storia dell’arte mi ha formato per sempre. Nell’ambiente accademico romano sono stato sempre un pesce fuori dell’acqua. Reputavo Argan un vecchio demagogo e Maurizio Calvesi un corruttore di giovani illusi da fanfaluche sull’alchimia e altre scemenze.

Quali figure di intellettuali sono state importanti nella sua vita, non soltanto di studioso?

Montanelli mi salvò dandomi uno scopo: mi invitò a scrivere liberamente per «Il Giornale» e mi insegnò a scrivere per il lettore, non per me stesso. Sono grato ad Alvar González-Palacios, che mi ha insegnato la «dignità» delle arti decorative, e tanto di più. Antonio Pinelli mi ha accolto senza conoscermi, solo dopo avermi letto, come suo compagno di lavoro, lui già professore e io ancora studente, un umanista di rara umanità. Non mi azzardo a definire maestro Mario Praz, che accompagnavo da ragazzo qua e là con la mia 127 Fiat ammaccata e impolverata. Nel 1974 mio padre mi portò a Parigi con Praz a visitare la grande mostra «Da David a Delacroix»: scoprivo il Neoclassicismo assieme al suo primo riscopritore, era come visitare l’America con Colombo!

Lei ha vissuto la crisi dell’antiquariato quando c’è stato il passaggio di testimone alla nuova generazione.

Con la guerra in Iraq cominciò una crisi che mise gli antiquari davanti alla necessità di cambiare, perché se dipendesse da noi non cambieremmo mai nulla. Per avidità permisero al contemporaneo di vampirizzare l’arte antica. La certificazione di autenticità di un’opera, a mio giudizio, è solo carta: invece l’occhio e l’esperienza, pur sempre fallibili, sono certezze più affidabili.

Perché avete aperto la Galleria del Laocoonte?

Sentivo la necessità di costruire qualcosa da zero. Desideravo un trono anche per la mia regina, uno spazio in cui Monica potesse incanalare il suo entusiasmo, la sua incontenibile energia, la sua formidabile voglia di fare. In origine poi c’è la mia collezione di «Facce del Novecento», autoritratti e ritratti di artisti italiani iniziata nel 2006 e ora divenuta grande tanto da aver bisogno di un museo che la contenga.

Monica Cardarelli, qual è il suo ruolo nella vostra attività?

Regina sì, ma anche Cenerentola tuttofare. Non essendo figlia d’arte, forse ho potuto vedere l’ambiente dell’arte e del commercio dell’arte con maggior disincanto e minor soggezione. Quindi, forse, con maggior lucidità di chi ci è nato.

Perché partecipa alle fiere?

Perché ho bisogno di cercare collezionisti legati al mio campo di lavoro. Mi interessa partecipare al maggior numero di fiere possibili: Verona, Padova, Treviso, Flashback a Torino, Frieze Masters a Londra, Bologna. A settembre sarò a Wopart a Lugano e poi si spera più lontano.

L’ultima edizione di ArteFiera Bologna vi ha escluso perché non trattate il contemporaneo. È stato un danno per la vostra attività?

Assolutamente no. Anzi! Abbiamo reagito affittando una chiesa sconsacrata manierista nel centro di Bologna, dove abbiamo allestito una mostra sui cartoni preparatori del Novecento. È stata un’ottima idea per non fare sentire abbandonati i miei collezionisti.

Quanto conta un solido retroterra culturale nelle vostre proposte?

Le nostre mostre sono sempre corredate da un catalogo, che raccoglie di ogni opera esposta gli studi approfonditi e filologici di studiosi o esperti. Ogni opera ha un legame con la storia, e la storia non la vogliamo cancellare, va ogni volta riscritta per chi se l’è scordata o non la conosce ancora.

Avete nuovi programmi?

Siamo alla vigilia di grandi cambiamenti. Abbiamo affittato un nuovo e suggestivo spazio a Roma. Lo inaugureremo presto nel modo più consono: sarà una nuova Galleria W. Apolloni e un più gran teatro per le mostre della Galleria del Laocoonte. Vogliamo mostrare il nostro lavoro comune, la nostra natura di vasi comunicanti, in cui la passione è necessaria a mantenere alto lo stesso livello del contenuto.

Altri articoli dell'autore

Una sessantina di opere di 51 artisti (da Parmigianino a Schiele, da Boetti a Kentridge), entrate nella collezione dell’istituto romano grazie a tre milioni finanziati dallo Stato, sono ora visibili a Palazzo Poli

Un’antologica nel Casino dei Principi a Villa Torlonia e al Mlac di una delle artiste più moderne e complesse del Novecento

L’allestimento da Tornabuoni è una continua scoperta all’interno dell’emisfero artistico e umano dell’artista torinese

Dopo cinque anni il direttore saluta il Macro di Roma con una collettiva di oltre trenta artisti che intende «restituire uno sguardo dinamico al visitatore»