Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe M. Della Fina

Leggi i suoi articoliLe indagini di archeologia subacquea condotte nelle acque del lago di Bolsena (Vt), a partire dal 1959, hanno portato alla scoperta dei resti di un insediamento che giace sommerso a una profondità variabile tra i quattro e cinque metri.

Le ricerche svolte negli ultimi anni dal Servizio di Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, sotto la direzione di Barbara Barbaro, hanno modificato il quadro in maniera sensibile.

Ora è chiaro che l’insediamento aveva dimensioni maggiori rispetto a quello che si era ipotizzato inizialmente, arrivando a estendersi oltre l’ettaro e mezzo. Era sorto durante il XV secolo a.C. restando in funzione sino agli scorci iniziali dell’VIII secolo a.C.

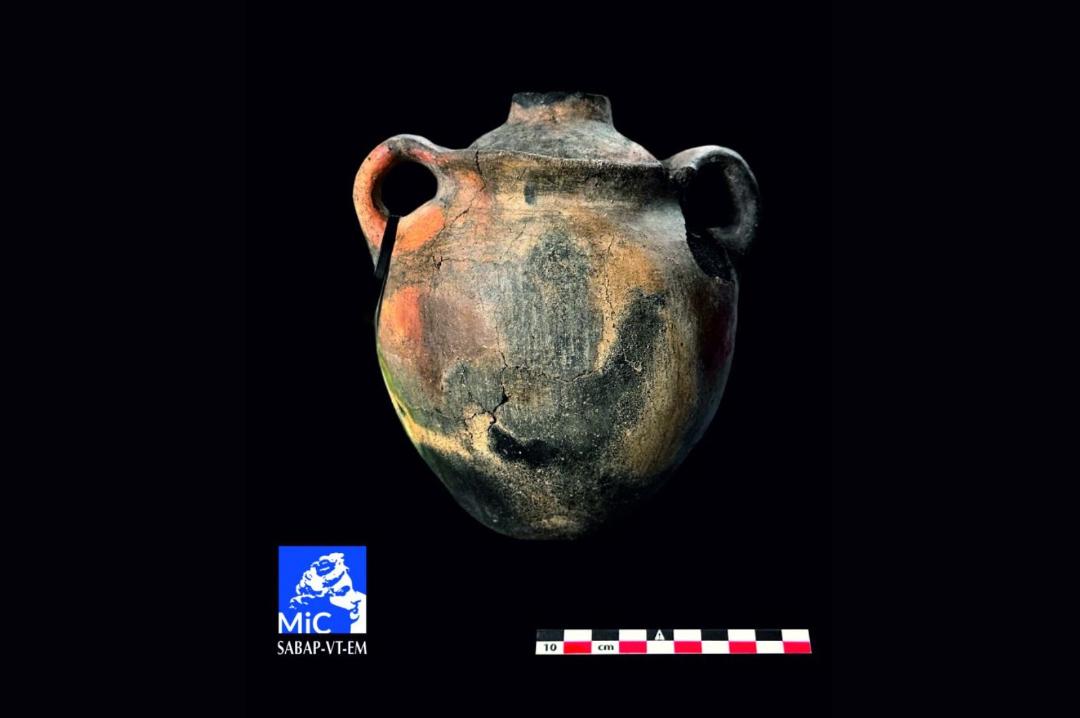

Il buono stato di conservazione dei reperti recuperati rende inoltre l’abitato uno dei più idonei a ricostruire la vita quotidiana nella tarda protostoria italiana, come ha osservato l’archeologo Pietro Tamburini, dato che la permanenza millenaria in ambiente subacqueo, povero di ossigeno, ha garantito la conservazione non solo degli oggetti in ceramica o in metallo, ma anche di legni e semi, e di manufatti realizzati in osso, corno, legno e fibre. Tra questi ultimi si segnala un canestro in vimini che conserva probabilmente un prodotto caseario.

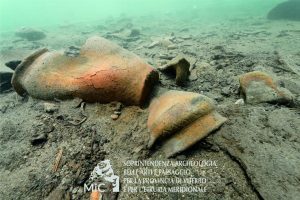

Un’immagine di vasi ritrovati sul fondale del lago di Bolsena. Courtesy Ministero della Cultura

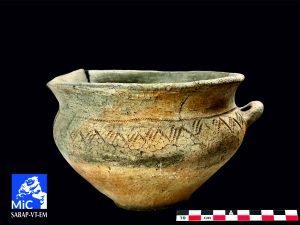

Ciotola, X-IX secolo a.C., lago di Bolsena. Courtesy Ministero della Cultura

L’insediamento aveva una spiccata vocazione artigianale: i suoi abitanti lavoravano il bronzo, producevano vasi, filavano la lana e realizzavano tessuti. Non basta, come ci si può immaginare, praticavano la pesca e non trascuravano la caccia. Le ricerche hanno suggerito pure che l’agricoltura era fiorente grazie alla fertile pianura attorno all’insediamento: vi si coltivava il farro e la vite. Durante le ricerche sono stati raccolti centinaia di semi di vite: sono da riferire a una varietà che veniva coltivata e utilizzata per ottenere il vino.

Gli abitanti dell’insediamento dovettero fronteggiare un profondo cambiamento ambientale dovuto all’innalzamento delle acque del lago. Esso, infatti, era costruito originariamente sull’asciutto, sulle rive del lago, e in un secondo momento, tra i decenni finali del IX e gli inizi del secolo successivo, venne trasferito su palafitte per far fronte all’arretramento della linea di costa. Palafitte costruite ancora sull’asciutto, secondo scoperte recenti.

In seguito, continuando le acque a innalzarsi, il sito dovette essere abbandonato e gli abitanti si trasferirono probabilmente sul vicino colle della Civita d’Arlena. Va tenuto presente, inoltre, che gli archeologi subacquei, lavorando con metodologia stratigrafica, hanno osservato fasi diverse per l’abitato del Gran Carro, dove, come accadeva spesso nell’antichità, gli incendi accidentali erano frequenti.

Le ricerche hanno portato anche alla scoperta di elementi che rinviano alla sfera del sacro e ai culti che la comunità praticava. Essi sembrano essere concentrati soprattutto nell’area detta dell’«Aiola», dove sono presenti sorgenti di acqua calda. I riti hanno creato, nel tempo, un grande tumulo di forma ellittica (60x80 metri, con un’altezza di 2,5 metri). Essi prevedevano la deposizione di pietre a copertura delle pratiche rituali eseguite, come l’accensione di fuochi, l’utilizzo di vasi anche miniaturistici, il consumo di cibo, la combustione di cereali, l’offerta di oggetti in metallo e in altro materiale. Sempre all’«Aiola», nella sua parte inferiore e inclinata, è attestato un rituale diverso, contraddistinto dalla deposizione esclusiva di vasi soprattutto biconici, riempiti di cibo e coperti da scodelle ad orlo rientrante. Va segnalato, infine, che l’area dell’abitato ha restituito una figurina fittile femminile, appena abbozzata, da mettere in relazione con un qualche culto di tipo domestico.

Le vicende della scoperta e le caratteristiche dell’abitato sono presentate ora nella mostra «La memoria dell’acqua. Nuove scoperte archeologiche dal Gran Carro di Bolsena» allestita in due sedi: a Bolsena negli spazi del Palazzo Monaldeschi della Cervara, sede del museo locale, e all’interno della Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo sull’isola Bisentina (fino al 2 novembre) con la presentazione di opere di tre artisti contemporanei: Alex Cecchetti, Lisa Dalfino e Namsal Siedlecki. L’esposizione è stata realizzata dal Ministero della Cultura, dalla Fondazione Luigi Rovati e dall’Isola Bisentina. Alla cerimonia d’inaugurazione ha partecipato anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Una veduta aerea del lago di Bolsena (Vt). Courtesy Ministero della Cultura