Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Barbara Antonetto

Leggi i suoi articoliIl 23 novembre, a esattamente 45 anni dal terribile terremoto dell’Irpinia che devastò la Campania centrale e la Basilicata centrosettentrionale causando quasi 3mila morti, il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei ha dedicato una giornata alla collezione Terrae Motus che il grande gallerista napoletano Lucio Amelio ha donato al museo nel 1993. Nell’occasione è stato presentato il volume, appena pubblicato da Treccani, Reggia Contemporanea. Il tempo di Terrae Motus con fotografie di Barbara Jodice che offrono una documentazione visiva raffinata e sensibile dell’allestimento del 2021 delle opere contemporanee negli Appartamenti Reali, documentazione alternata ad approfondimenti critici della storica dell’arte e presidentessa della Fondazione Donna Regina per le arti contemporanee Angela Tecce e delle giornaliste Renata Caragliano e Stella Gervasio. La collezione raccoglie oltre settanta opere di artisti convocati da Lucio Amelio all’indomani della catastrofe, per reagire con la potenza creativa. I lavori, tra gli altri di Andy Warhol, Tony Cragg, Keith Haring, Joseph Beuys, Enzo Cucchi, Mario Schifano, Michelangelo Pistoletto e Nino Longobardi, illustrano la fragilità della vita, la fugacità del presente e lo spaesamento dell’uomo di fronte alla forza della natura. Il nuovo assetto in cui sono inserite nelle sale con gli arredi settecenteschi è frutto di un processo di revisione complessiva operato da Tiziana Maffei nel piano rispetto della visione del gallerista. Il dialogo e i continui, studiati, rimandi tra le opere antiche e quelle contemporanee riattiva il senso originario della collezione: un’energia che muove, scuote e invita a pensare attraverso differenti linguaggi.

La facciata della Reggia di Caserta

La reggia ha tante altre storie da raccontare al visitatore, a partire da quella insita nel suo progetto architettonico. Se nella storia, e in particolare in epoca barocca, i grandi committenti di opere d’arte sono stati sempre mossi dalla volontà di comunicare potere politico, prestigio sociale e capacità economiche attraverso la magnificenza e la bellezza dell’arte, l’impressionante progetto della Reggia di Caserta segna il passaggio a un’epoca di maggiore apertura culturale. Voluto da Carlo di Borbone (1716-88), doveva indubbiamente celebrare la gloria della corte, ma anche e soprattutto rispecchiare la sua intenzione di mettere in atto una politica regolata da efficienza e razionalità, un progetto di buon governo improntato alle nuovi correnti filosofiche illuministe che, come altri in quella stagione della cultura europea, rientra tra gli esempi di dispotismo illuminato.

Dell’impresa venne incaricato nel 1750 Luigi Vanvitelli (1700-73), il cui progetto tradisce la volontà del re di rivaleggiare con le altre residenze reali europee, in particolare con lo sfarzo di Versailles, ma al tempo stesso si caratterizza per una forma massiccia che si impone sul paesaggio, che domina, quasi sfida, il vuoto. Ancora oggi, entrando nel gigantesco piazzale antistante la reggia, ci si sente piccoli di fronte a qualcosa di perfetto, alla facciata armoniosa di una città ideale ed efficiente che riprende i canoni della classicità. È poi il magnifico, imponente, scalone a doppia rampa dominato da due leoni a introdurre il visitatore negli interni, la cui sontuosa decorazione ribalta la sensazione di austerità e potenza dell’architettura: una profusione di stucchi, intagli, boiserie, arredi, ori e specchi sono gli elementi di una scenografia che si rinnova nelle 1.200 stanze affacciate sui quattro cortili interni (la reggia ha una pianta rettangolare che si estende per 47mila metri quadrati). Una visione razionale impronta anche lo sterminato parco (120 ettari) indissolubilmente connesso alla reggia, per il cui approvvigionamento idrico Vanvitelli progettò i 40 chilometri dell’Acquedotto Carolino, una prodigiosa opera di ingegneria idraulica: si tratta infatti di un giardino all’italiana in cui la natura deve risultare addomesticata dalla ragione umana, piegata alle regole della geometria e dell’armonia, che trasformano un paesaggio selvaggio in un luogo ameno popolato di fontane, sculture e giochi d’acqua in cui perdersi nel sogno di un’età aurea.

Lo scalone della Reggia di Caserta

La reggia non è un edificio isolato: Carlo di Borbone acquistò il feudo dove nei secoli si era trasferita a valle la popolazione del villaggio medievale di Casertavecchia che, sorto sulle pendici dei Monti Tifatini, conobbe il suo periodo di massimo splendore in epoca normanna, di cui resta testimonianza la Cattedrale di San Michele Arcangelo edificata tra il 1113 e il 1153. La volontà di Carlo di Borbone non era di costruire una residenza estiva, bensì un palazzo reale in cui trasferirsi e che rappresentasse il fulcro di una città moderna e autonoma, centro ideale del nuovo regno di Napoli finalmente svincolato dall’egida spagnola: il piano urbanistico venne affidato allo stesso Vanvitelli. A corollario della reggia il re fece edificare la Real Tenuta di Carditello (il progetto si deve a un collaboratore di Vanvitelli, Francesco Collecini, e le decorazioni interne al pittore di corte Jacob Philipp Hackert), inizialmente destinata all’allevamento di razze pregiate di cavalli e successivamente trasformata da Ferdinando IV in azienda agricola e casearia circondata di boschi, pascoli e terreni seminativi, e il Belvedere di San Leucio. Quest’ultimo venne concepito come riserva di caccia, ma conobbe il suo massimo splendore con Ferdinando IV che vi istituì una seteria destinata a esportare le proprie manifatture in tutto il mondo e a diventare un esempio di azienda moderna: nel Belvedere trovarono sede l’Opificio, la Scuola e l’Appartamento Reale, mentre ai lavoratori vennero affidate le case a schiera (ciascuna con un cortile interno in cui coltivare il proprio orto) della Real Colonia di San Leucio governata da un proprio statuto. Il re coltivava infatti l’utopia illuminista di realizzare una comunità autonoma, priva di discriminazioni sociali e improntata alla meritocrazia: la colonia di Ferdinandopoli era legata al suo fondatore perfino nel nome. Istituita nel 1789, la comunità aveva come principio fondante la parità dei residenti e traeva ispirazione dalle teorie di Gaetano Filangieri e Bernardo Tanucci. Il sito ospita oggi un interessantissimo museo dedicato al processo di produzione della seta con i grandi telai originali e apparati multimediali. Il museo affascina per lo stretto rapporto tra l’edificio e la collezione che racconta una storia di imprenditoria e di riscatto sociale. Ferdinando, preoccupato per il futuro dei fanciulli privi di istruzione e di un mestiere di quel borgo in cui amava rifugiarsi, istituì a San Leucio la prima scuola obbligatoria gratuita d’Italia, promosse la coltivazione del gelso e la bachicoltura e fece arrivare dall’estero i maggiori specialisti dell’arte della seta, affinché costruissero i macchinari e insegnassero la lavorazione e la gestione del prodotto, mettendo così in atto l’intero ciclo di produzione. La Manifattura Reale della seta, che impiegava maestranze sia maschili sia femminili (Ferdinando donò un telaio da collocare al centro di ogni casa), diventò un’entità autonoma, una sorta di Stato nello Stato e rappresentò un esperimento di giustizia e di equità sociale all’avanguardia, che si è protratto fino all’Unità d’Italia, quando il regime comunitario è stato abolito, ma la produzione di tessuti serici di qualità non si è interrotta.

Il Museo della seta nel Belvedere di San Leucio

Nel 1997 la Reggia di Caserta è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità insieme a san Leucio e all’Acquedotto Carolino perché il genio di Vanvitelli ha lasciato un’impronta sul territorio dal punto di vista architettonico e urbanistico e perché la colonia di San Leucio ha costituito una tappa fondamentale della cultura illuministica e dello sviluppo industriale e tecnologico del territorio casertano. Non si discute dunque che il complesso valga il viaggio e connoti la notorietà di Caserta, ma la sua innegabile importanza è anche la causa del non adeguato riconoscimento di altri beni artistici del territorio che, se non fossero «all’ombra» della reggia, di certo brillerebbero maggiormente e conterebbero un numero ben superiore di visitatori. Questo è il motivo per il quale la Camera di Commercio li sta promuovendo con iniziative mirate in Italia e all’estero.

Rimanendo nel raggio di 10 chilometri potremmo citare il Museo Archeologico di Calatia, allestito nel Casino dei duchi Carafa della Stadera, importante edificio storico nel comune di Maddaloni di cui sono state recuperate le decorazioni: reperti dall’VIII secolo a.C. al III d.C. ricostruiscono la storia di Calatia, città etrusca diventata strategica in epoca romana per la sua posizione lungo la via Appia.

L’Anfitearo di Santa Maria Capua Vetere

All’epoca romana risale l’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere, il secondo più grande d’Italia dopo il Colosseo: di 169x139 metri, con i suoi quattro piani raggiungeva i 46 metri di altezza. Di pochi anni successivo al Colosseo, fu costruito tra la fine del I e l’inizio del II secolo d.C. ed è giunto a noi in un ottimo stato di conservazione. Poteva ospitare fino a 60mila spettatori ed era famoso per i suoi spettacoli di gladiatori, tanto che era sede della più importante scuola di gladiatori dell’epoca, quella protagonista della rivolta di Spartaco. Dopo essere stato utilizzato come fortezza dai Longobardi, l’Anfiteatro ha fornito i materiali per molti edifici di Capua. Alcuni busti di divinità che decoravano la chiave delle arcate si ritrovano sulla facciata del Palazzo Municipale, altri nel Museo Campano di Capua che, fondato nel 1870, raccoglie reperti dall’epoca preistorica a quella rinascimentale passando per la statua in tufo della Mater Matuta, antica divinità italiana dell’aurora e della nascita, che reca in una mano una melagrana e nell’altra una colomba, epigrafi dell’agro campano e pergamene normanno sveve.

Il Mitreo di Santa Maria Capua Vetere

Santa Maria Capua a Vetere vanta un altro gioiello di età imperiale: un Mitreo che, tra i tanti edifici dedicati al culto, diffusosi in tutta la Penisola, del dio persiano Mitra, è tra i meglio conservati. Scoperto nel 1922, consiste in una sala sotterranea di 23x3 metri con banchi per i fedeli disposti sui lati lunghi. La volte a botte è decorata con stelle a sei punte, le pareti laterali conservano resti di affreschi e un bassorilievo, ma è la parete di fondo che lascia a bocca aperta: è tutta rivestita da una rara raffigurazione di Mitra che uccide il toro i cui colori sono giunti a noi straordinariamente vividi.

Interno della Basilica di Sant’Angelo in Formis a Santa Maria Capua Vetere

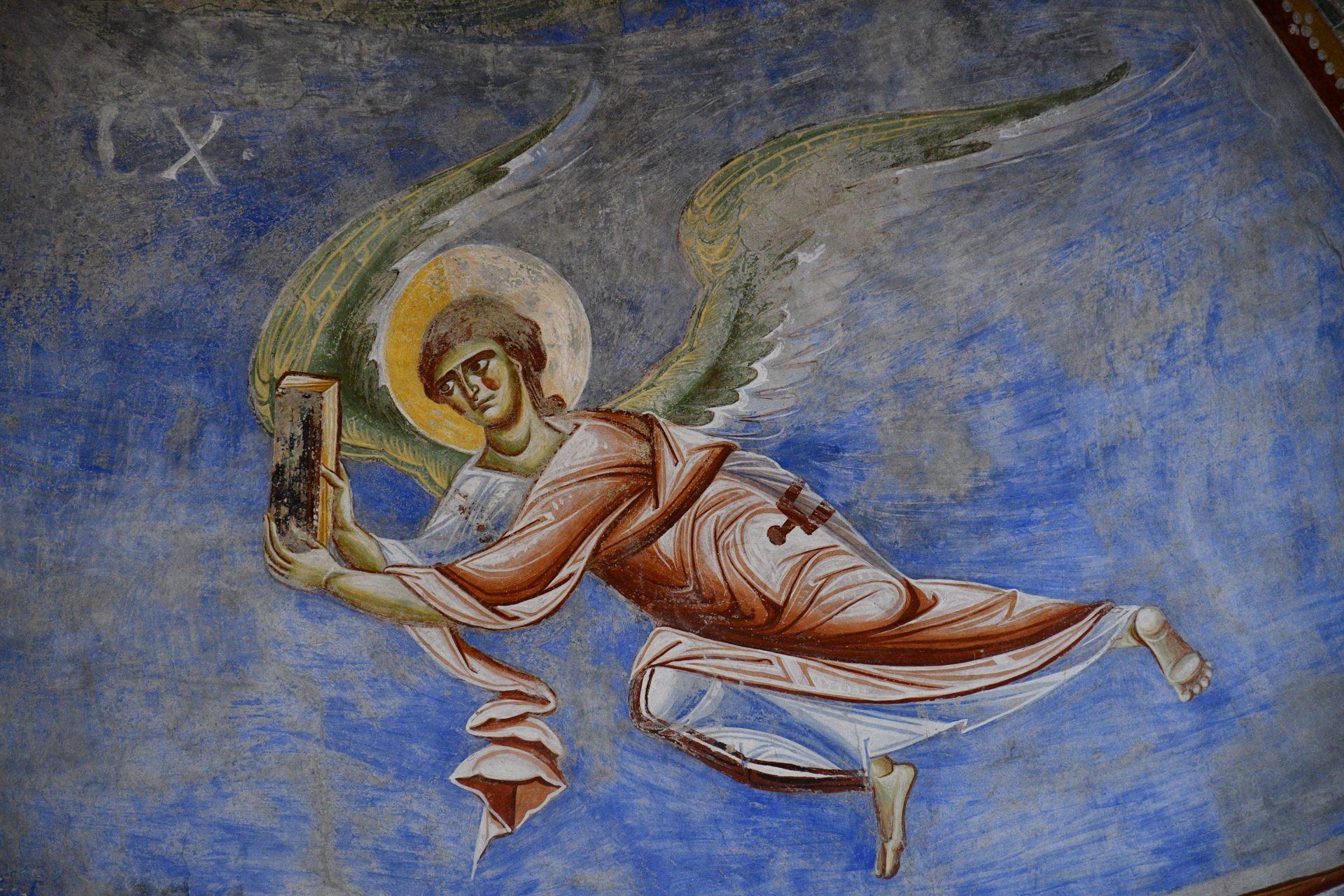

A pochi chilometri di distanza (oggi è anch’essa nel comune di Santa Maria di Capua Vetere), sui ruderi del Tempio di Diana Tifatina, tra il 1072 e il 1087 l’abate di Montecassino Desiderio edificò uno dei principali monumenti medievali della Campania, la Basilica di Sant’Angelo in Formis, di rara importanza perché, dopo la distruzione dell’Abbazia di Montecassino durante la Seconda guerra mondiale, rimane la più completa testimonianza dell’architettura e dell’arte dei Benedettini di Montecassino, pur essendo praticamente scomparso il grande monastero di cui la chiesa era dotata. Del tempio la chiesa conserva il pavimento a mosaico del 74 a.C. (una parte del pavimento è medievale), ma è celebre per il suo eccezionale ciclo di affreschi bizantino campani a tema biblico, che costituisce il più importante esempio della cultura pittorica campana negli ultimi tre decenni dell’XI secolo e che riveste interamente le pareti: la chiesa, senza transetto, è a tre navate con tre absidi ed è preceduta da un portico aggiunto nel XII con un bellissimo affaccio sulla Campania felix.

Particolare degli affreschi della Basilica di Sant’Angelo in Formis a Santa Maria Capua Vetere

Altri articoli dell'autore

Prevendite aperte per «Pontremoli Barocca 2026», l’apertura straordinaria, sabato 11 e domenica 12 aprile, di 10 luoghi rappresentativi del rinnovamento artistico, culturale, economico e urbanistico che la cittadina della Lunigiana conobbe a partire dall’ingresso nel Granducato di Toscana

Dopo mesi di studi e analisi preliminari, parte il cantiere di recupero di un giardino storico di straordinario valore paesaggistico, botanico e culturale. Al termine dei lavori saranno fruibili aree del polmone del Vomero oggi inaccessibili

Restaurato il ritratto di Stato di Luisa Maria di Borbone eseguito nel 1856 da Giulio Carlini e conservato nel Complesso della Pilotta

Una mostra intreccia la storia del faticoso riassemblaggio del pergamo, una delle pietre miliari della scultura medievale, e quella, altrettanto lunga, complicata e alterna, del riconoscimento della grandezza del suo autore