Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giampaolo Frezza

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Una recente decisione della Cassazione sembra porre una pietra tombale sulla questione avente ad oggetto l’ammissibilità dell’azione di accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte. Utile appare sintetizzare i fatti.

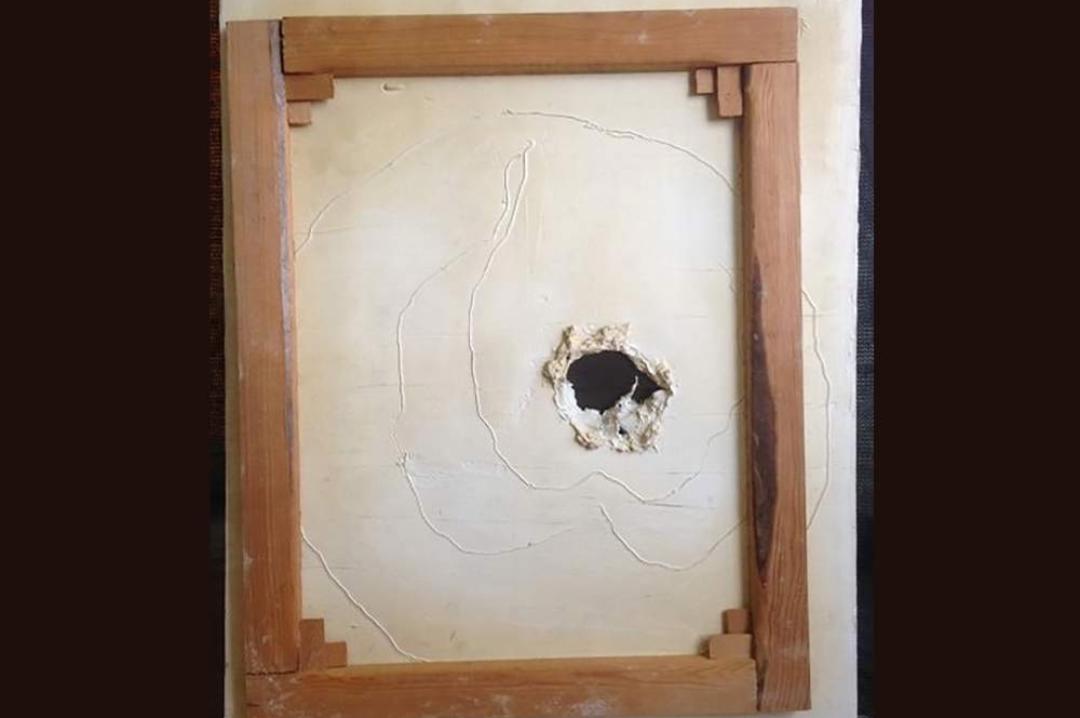

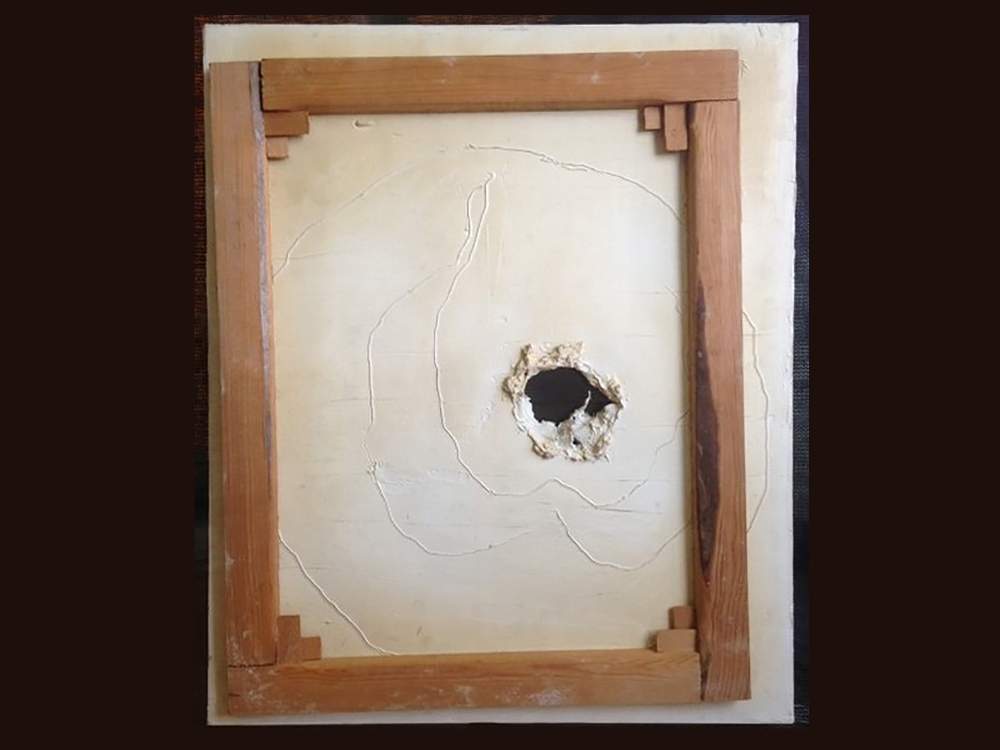

La Fondazione Lucio Fontana, pur ritenendo attribuibile un’opera al famoso artista, ha respinto la relativa domanda di archiviazione, rilevando la compromissione del dipinto a esito di un incidente che ne aveva provocato la connessione con un telaio estraneo. Il proprietario della pittura, di conseguenza, con atto di citazione ha convenuto la Fondazione innanzi al Tribunale di Milano: quest’ultimo ha ammesso la relativa domanda, accertando, con consulenza tecnica, l’autenticità dell’opera, pur disattendendo le richieste dell’attore aventi ad oggetto l’archiviazione coatta e la pubblicazione, nella stampa d’opinione, della sentenza.

La Corte d’Appello, nel respingere il ricorso della Fondazione, ha ammesso la domanda e, riconoscendo l’autenticità dell’opera, ha affermato che quest’ultima, oltre a una valenza intellettuale ed estetica, presenta anche un valore commerciale e va intesa come bene di scambio. La paternità artistica costituisce, ad avviso della Corte, un elemento essenziale del contratto di compravendita e, pertanto, l’incertezza determinata dal rifiuto della Fondazione di archiviare l’opera rende concreto l’interesse dell’attrice a conseguire il richiesto accertamento, dato che l’autenticazione conferisce all’opera una qualificazione ontologicamente diversa, con inevitabili riflessi sul relativo diritto di proprietà.

In sintesi, la mancata archiviazione produrrebbe inevitabilmente uno stato di incertezza in relazione all’effettiva portata del diritto di proprietà, compromettendo significativamente la facoltà del proprietario di vendere l’opera come autentica a un prezzo di mercato corrispondente alle sue effettive caratteristiche e di farla adeguatamente circolare nei rapporti con i terzi. Il giudice milanese, tuttavia, è andato anche oltre, ritenendo che i cataloghi gestiti dagli enti morali, nelle diverse edizioni aggiornate, rendono fruibile alla collettività l’attività svolta dall’ente a tutela degli interessi collegati all’integrale produzione dell’artista; all’accertamento giudiziale deve, pertanto, seguire la condanna all’inserimento nell’archivio della decisione giudiziale in autonoma sezione del catalogo, lasciando libero l’ente certificatore di dare conto della sua diversa valutazione conclusiva, con giudizio distinto e autonomo.

La Cassazione, confermando un indirizzo del passato, ha cassato, però, la sentenza della Corte territoriale, accogliendo il ricorso della Fondazione: in ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile ha oggetto i «diritti», secondo i giudici di legittimità i «fatti storici» possono essere accertati solo come fondamento di un diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati. Di conseguenza, è stata ritenuta inammissibile l’azione di mero accertamento rivolta a ottenere la pronuncia di autenticità dell’opera d’arte, al fine di rimuovere un’incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca dell’opera stessa. L’autenticità, in quest’ottica, è «fatto giuridico», ovvero un’opinione soggettiva incoercibile in quanto espressione della libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che può essere espressa da qualunque soggetto (enti, associazioni, fondazioni, archivi) riesca ad accreditarsi con autorevolezza nel mercato.

A ciò consegue, sempre secondo la Cassazione, che non può essere ordinato a un soggetto privato, qual è un ente morale impegnato nella conservazione e valorizzazione dell’attività di un artista, di inserire l’opera d’arte nel catalogo di quelle attribuite a un autore, sia pure in una sezione separata e dando atto del difforme parere dell’ente che cura l’archivio, trattandosi di espressione di un giudizio critico incoercibile e non essendo configurabile, in difetto di specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione o catalogazione o di rettifica. In sintesi, i giudici di legittimità ritengono che non esista, al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l’inadempimento o l’illecito, un diritto assoluto all’autenticità dell’opera, tutelabile erga omnes, con un’azione di mero accertamento. La posizione della giurisprudenza milanese sull’ammissibilità dell’azione tout court ci è sempre sembrata più rispondente ai principi di certezza e di pubblica fiducia a cui anche il mercato dell’arte dovrebbe ispirarsi, pena l’arbitrio assoluto lasciato in capo agli enti morali costituiti per le archiviazioni. E ciò a detrimento del corpus mysticum che le opere esprimono, valore meta individuale che trascende l’autore stesso (e i suoi eredi) e si oggettivizza nei principi fondanti la cultura di una società, di un popolo e di una civiltà.