Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Walter Guadagnini

Leggi i suoi articoliTra Musée d’Orsay e Musée de l’Orangerie una mostra sulle donne nella storia del mezzo

È vero che due indizi non fanno una prova, ma il fatto che a un mese di distanza si aprano due mostre interamente dedicate al tema della donna-fotografa non può certo essere considerato un caso.

Si è appena inaugurata la mostra «Sguardo di donna» ai Tre Oci di Venezia (cfr. lo scorso numero p. 41), che il Musée d’Orsay e il Musée de l’Orangerie rilanciano con una ancora più grande «Chi ha paura delle donne fotografo? 1839-1945», che già dal titolo esplicita la diversa impostazione (dal 14 ottobre al 25 gennaio 2016, a cura di Ulrich Pohlmann con la collaborazione di Thomas Galifot e Marie Robert, catalogo Musée d’Orsay/Hazan; la mostra è realizzata con la partecipazione straordinaria della Library of Congress di Washington).

Se la mostra veneziana si concentra infatti sulla contemporaneità, quelle parigine hanno invece un taglio storico, affrontano l’argomento dalle origini della fotografia e giungono all’importante snodo rappresentato dalla seconda guerra mondiale.

Due domande sorgono a partire da queste considerazioni, la prima è se effettivamente sia esistita una «questione femminile» all’interno della storia della fotografia, la seconda è relativa proprio alla bontà dell’arco temporale individuato dal curatore. La risposta in entrambi i casi è affermativa, ma non forse nei termini che ci si aspetterebbe: la questione femminile in ambito fotografico si presenta, paradossalmente, con caratteristiche diametralmente opposte a quelle presenti negli altri ambiti della cultura e della società.

Sin dall’apparire della fotografia, le donne sono state presenti, e tutto sommato poco osteggiate, sulla scena, hanno avuto ruoli importanti e riconosciuti nell’evolversi di questa storia. I nomi di Anna Atkins, Julia Margaret Cameron, Frances Benjamin Johnston, Gertrude Kasebier non hanno dovuto attendere rivalutazioni postume, sono state da subito riconosciute come protagoniste a pieno titolo (mentre altre figure presenti in mostra come Christina Broom, Mary Dillwyn, Alice Austen, sono riscoperte più recenti).

Questo forse è accaduto, ed è una delle tesi sostenute dalla mostra, perché la fotografia non è stata considerata per un lungo tempo un’arte maggiore, è vissuta al confine tra curiosità scientifica, arte industriale, e soprattutto ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo di relazioni sociali (la diffusione degli album fotografici ne è un esempio eclatante) che spesso erano ad appannaggio della parte femminile del nucleo famigliare.

Insomma, un’arte poco nobile, che poteva anche essere concessa alle donne. E una pratica nella quale si potevano anche affrontare questioni legate alla sfera sessuale, ai ruoli all’interno della società, che in altri ambiti non erano permesse.

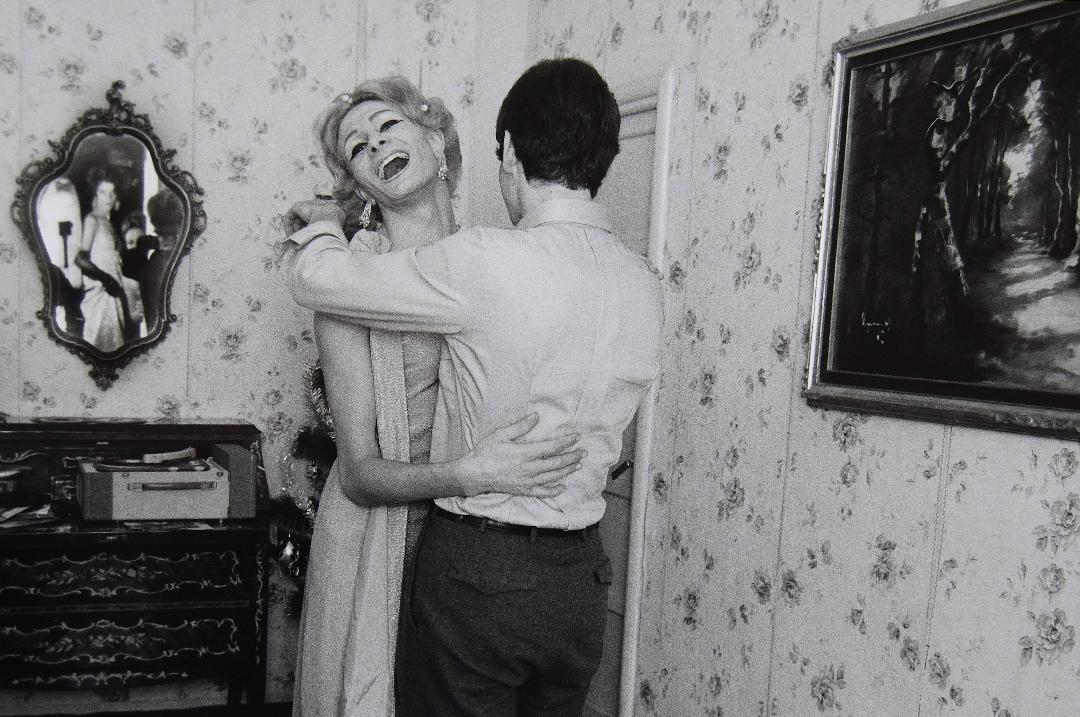

Di questo e d’altro narrano le opere esposte all’Orangerie nella prima parte della mostra; al Musée d’Orsay, dove vengono esposte le opere realizzate dal 1918 al 1945, si affrontano invece le questioni della partecipazione delle donne all’elaborazione delle ricerche dell’avanguardia e della nascita e della diffusione della figura, tra professione e leggenda, del fotoreporter.

Qui si trovano, dunque, i nomi noti anche al grande pubblico, da Tina Modotti a Margareth Bourke-White, da Lee Miller a Dorothea Lange da Germaine Krull a Helen Levitt, per non dirne che alcune, insieme a quelli di Claude Cahun, Lucia Moholy-Nagy, Anne Biermann, Imogen Cunningham, protagoniste dei movimenti surrealista, del Bauhaus, e a quelli delle testimoni e protagoniste della formazione dell’immagine dei tempi come Madame Yevonde o Madame d’Ora.

Divise qui in tre sezioni tematiche (il ribaltamento dei codici, l’autoritratto e la messa in scena di sé, la conquista dei nuovi mercati dell’immagine), le donne fotografe danno ragione anche della scelta dell’arco temporale: attraverso i servizi di Margareth Bourke-White e di Lee Miller al termine della seconda guerra mondiale, le donne hanno affermato definitivamente la loro parità anche nel settore più machista della fotografia, quello del reportage.

Da lì in poi, si chiude questa mostra e si apre un altro capitolo.

Altri articoli dell'autore

Il 16 maggio 2022 fu inaugurata in Piazza San Carlo la sede subalpina del museo di Intesa Sanpaolo. Più che un progetto una missione culturale e un investimento a 360 gradi: valorizzare, studiare e fare conoscere i nostri grandi autori dal secondo Novecento a inizio nuovo millennio

L’Intelligenza Artificiale ha dominato il 2023, ma milioni di bravi ritoccatori hanno per decenni aiutato dittatori e impostori vari

Nel suo libro l’artista romano offre una lettura fotografica dell’opera dello scultore sardo

Dopo un 2021 ancora di transizione, l’unico dato di vero e indiscutibile rilievo è la valanga di esposizioni dedicate alle donne fotografe, cui ora si aggiungono i quesiti riguardanti i reportage di guerra