Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Volpato

Leggi i suoi articoliFu nel secondo dopoguerra, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, che il libro e la rivista come opere d’arte tornarono, dopo le avanguardie di primo Novecento, a rappresentare una possibilità per artisti desiderosi di intrecciare nuovi rapporti internazionali, di valicare i confini con opere agili, che non avessero bisogno di istituzioni o gallerie per muoversi di mano in mano, per presentarsi come libere occasioni di sperimentazione e aggiornamento. Lo fecero gli artisti CoBrA. nel Nord Europa, i poeti concreti in Brasile, i «lettristi» francesi e singoli artisti poeti come Marcel Broodthaers. Quando parola e immagine si intrecciano fino a sovrapporsi e a scambiarsi di ruolo, si riscopre il libro come uno spazio d’elezione dell’arte. Gli artisti vi si dedicano con spirito innovativo, con il desiderio di trasformarne la natura, di espanderla o liberarla dalle regole dell’editoria classica, ma una delle ragioni di fascino di queste opere è che continuano a portare dentro di loro una radice, dimenticata o espressamente contrastata, di connubi antichi tra icona e verbo, antichi come i codici miniati, o come papiri istoriati.

Il libro d’artista è un curioso ibrido: ama proporsi in termini sperimentali, ma a differenza degli altri media abbracciati dalle nuove avanguardie, come il film o il disco, si innesta su una storia che è più antica del quadro. Questa relazione bifronte con il tempo, presa tra memoria e anticipazioni, lo nutre di tensioni contrastanti: è stato uno strumento utopico e un manifesto pubblico, ma anche una delle forme di più intimo colloquio tra opera e artista, tra opera e osservatore.

Quando ebbi occasione di intervistare John Baldessari sui media dell’arte concettuale e della Narrative Art, affermò che la prima ragione per la quale iniziò a realizzare libri, video e dischi d’artista fu l’aspettativa di vedere le proprie opere distribuite nelle edicole, nelle librerie, nei negozi di musica o nel palinsesto delle televisioni via cavo, di vederle diffuse nelle reti della libera comunicazione senza inquadramenti critici, senza cornici istituzionali e fuori dai meccanismi del mercato. Concluse il suo ricordo con la constatazione che questo sogno non si era realizzato e non si era davvero modificato il sistema dell’arte.

Guardando al suo lavoro, come a quello di altri artisti della sua generazione, è facile constatare come una rivoluzione ebbe comunque luogo, ma riguardò la natura dell’opera più che quella del sistema di fruizione. E avvenne per quella inusuale prossemica che pone l’«opera-libro» tra le mani di chi la osserva, con le sensazioni tattili che ne derivano, con una vicinanza che spesso consente di percepire il profumo della carta o l’odore degli inchiostri (se non di altri materiali più inusuali), un’opera di cui si percepisce il peso, che si sfoglia, si srotola o si tenta di ricomporre come Le Grand Désordre (1960) di Isidore Isou, che si legge attraverso, come le pagine forate di Dieter Roth nel Bok 3b (1961) o si distende, come il leporello dorato di Concetto spaziale (1966) di Lucio Fontana.

La vicinanza, la familiarità dell’oggetto libro, la possibilità di sfogliarlo in stanze domestiche e in solitudine ha fatto del suo essere piccolo volume scultoreo uno spazio ben più ampio, in cui addentrarsi, dove scoprire dimensioni illimitate racchiuse nei pochi centimetri di una pagina.

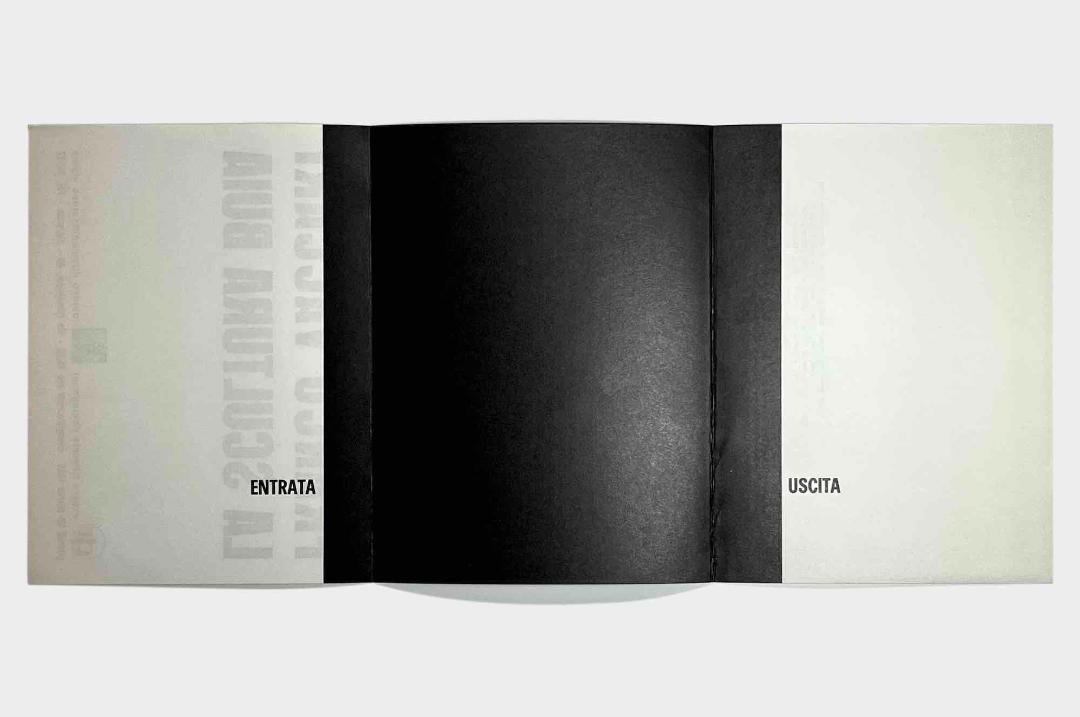

Nel 1968 Franco Vaccari realizzò La scultura buia, un libro che contiene solo due parole: «entrata» e «uscita», poste a precedere e a seguire quattro pagine nere che sono, nelle parole dello stesso artista, un ambiente da cui è stata eliminata ogni presenza. Un corpo nero, compatto, assoluto. Il libro, in virtù di quella particolare attenzione contemplativa che è propria della lettura, può farsi luogo da abitare con il pensiero, in un modo che non è poi così diverso da quello che accade ogni volta che ci immergiamo in un romanzo o nella lenta distillazione della parola poetica: attraversiamo spazi, sensazioni, sentimenti. A cambiare è la temperatura emotiva della contemplazione che tende a farsi assoluta, come un piccolo monolite in cui è possibile condensare un buio totale, tascabile eppure senza limite alcuno.

Anche Giovanni Anselmo condusse lo sguardo del lettore attraverso uno spazio nero non meno assoluto, ma con una diversa connotazione di rispecchiamento tra libro e mente: il suo nero è quello dell’inchiostro con cui la parola Leggere (titolo del libro del 1972), ingrandendosi sempre più, di pagina in pagina, ne va occupando l’intero campo, come un abisso apertosi nel bianco, l’abisso in cui «leggere» ci sprofonda. Tre anni più tardi, sulle pagine di un altro libro d’artista, Anselmo avrebbe sostituito alla parola leggere la parola «infinito», mostrandocene, con paradosso concettuale, 116 particolari visibili e misurabili. Il passo che separa il concetto di leggere da quello di infinito è del resto molto breve e solo ingannevolmente misurabile, come i pochi millimetri di sconfinato bianco che separano le parole sospese di Mallarmé in Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897).

Maurizio Nannucci, nel 1969, compì il cerchio dell’illimitata spazialità del libro in una sorta di atto negativo: chiuse il volume del suo Universum con due simmetriche rilegature, facendo della copertina un’ellisse cosmica impenetrabile allo sguardo del lettore, ma contemplabile dall’esterno come un solido ideale, un’immagine del tutto.

Irma Blank, più tardi, nel suo UR-BUCH Romanzo Blu (1997) ricondusse la profondità della pagina a un originario e totale colore blu. Non quello di una atmosferica sensibilità pittorica, come si potrebbe supporre pensando a Yves Klein, ma quello dell’inchiostro, della infinita quantità di inchiostro blu steso da innumerevoli grafie, dall’inizio della storia della scrittura. Le sue pagine sono fatte non di spazio, ma di tempo, del tempo raccontato e scandito da tutte le parole scritte sin qui. Fu questa una delle rivoluzioni del libro d’artista: averci messo tra le mani, nello scorrere di pagina in pagina, tutto lo spazio e tutto il tempo che siamo capaci di immaginare.