Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Michela Moro

Leggi i suoi articoliA settant’anni appena compiuti, Giulio Giustiniani si è spento dopo una breve malattia nell’ospedale di Udine, dove era ricoverato da qualche giorno. Ha attraversato il giornalismo in tutte le sue forme. È stato caporedattore della «Nazione», vicedirettore del «Resto del Carlino» e del «Corriere della Sera», direttore del «Gazzettino», direttore responsabile ed editoriale di La7, direttore dell’agenzia multimediale Apcom. Lo contraddistinguono la cultura poliedrica e brillante, il savoir faire elegante e ironico, le mille passioni, dall’antiquariato al giardinaggio, e l’indissolubile legame con il Friuli Venezia Giulia: era sposato con Elisabetta Nonino, ceo di Nonino Distillatori srl, con la quale viveva a Percoto (Ud) insieme alle tre figlie.

Dopo tanti anni in prima fila nel giornalismo ha trovato un’altra dimensione in Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia è italiano, ma ha qualcosa di estraneo all’Italia, come se ancora guardasse più a Vienna che a Roma, più all’impero che al papato. Rimane asburgico in una certa idea di ordine (rimpianto o presunto) che appartiene alla sua storia. Se una certa severità dà la dimensione esistenziale del Friuli, i suoi ritmi sono veloci come si conviene a un popolo di emigranti e grandi lavoratori. A cambiare sono stato io. Spesso il giornalismo intossica con l’ansia quotidiana della notizia, mentre una vita semplice e appartata aiuta ad approfondire, a trovarsi anziché perdersi.

La regione culturalmente offre molto. Che cosa trova più interessante?

Innanzitutto il parlare del friulano, che può sembrare un dialetto ma è una vera e propria lingua. Sembra inventata da un musicista per i bambini, i frut. Un po’ si dice un ninin e quando insisto mia moglie mi tacita con un secco: anchi mò? cioè: ancora? Poi c’è la storia locale. Mi appassiona talmente che ho fondato insieme a Tommaso Piffer il premio Friuli Storia. La regione ha una cronologia drammatica: i passaggi dei barbari, il lungo dominio veneziano, il duro paternalismo austriaco, la guerra civile e le foibe... Una storia così non offre un passato condiviso, ma un presente ancora pieno di lacerazioni e interrogativi. Forse è anche per questo che in Italia il Friuli ha il più alto indice di lettura di libri procapite. Trieste invece è un’altra cosa. Italiana nel cuore, viennese nell’aspetto, non è una semplice città. È una città di mare, cioè un sorprendente crocevia di popoli e culture.

Ci sono luoghi da valorizzare meglio dal punto di vista turistico?

La laguna di Grado e la Carnia. Non parlo soltanto delle strutture alberghiere o sciistiche della montagna. Intendo i boschi, i torrenti, i minuscoli borghi di pietra rimasti intatti da secoli. Sono bellezze dimenticate perfino da molti friulani, gente che forse non ama avvicinarsi ai confini perché li ha sempre vissuti come una minaccia. Da un momento all’altro, per secoli, l’invasore straniero avrebbe potuto offendere crudelmente la famiglia, il patrimonio, l’identità di ciascuno. Mio suocero Benito racconta che qui a Percoto ogni famiglia aveva due cognomi: uno ufficiale e uno noto soltanto ai compaesani. Era una forma di riservatezza, prudenza, protezione.

È più facile operare in una realtà a dimensione ridotta che nelle grandi città?

Penso di sì. Non avere problemi di traffico o di altro genere, vivere in città piccole e dunque più vicino al verde, semplifica e rasserena l’esistenza. Aumenta il tempo e la disponibilità da dedicare agli interessi meno immediati e pratici. C’è più spazio per l’essenziale, cioè il poco che è tutto. Qui nelle librerie i commessi conoscono i libri che vendono e sono perfino in grado di dare consigli. Una tale rarità che mi commuove ogni volta.

Si parla sempre di cultura, ma gli investimenti sono pochi, o almeno non quanto si vorrebbe. Si potrebbe fare di più?

Come presidente di Friuli Storia so che la cultura batte sempre cassa ed è certo che più soldi ci sono più iniziative si possono intraprendere. Eppure devo ammettere che in questa regione si fa già molto: «Pordenone legge», «èStoria» a Gorizia, le mostre di Illegio, un paesino che riesce a diventare una capitale dell’arte, il cinema di qualità, i tanti musei tenuti bene, lo stesso Premio Nonino. Soldi pubblici e privati qui collaborano per dar vita a molte iniziative di valore, grandi o piccole che siano. I friulani non si lamentano, si danno da fare.

È diverso l’approccio alla cultura nella sua regione?

Ho già detto delle iniziative culturali in senso stretto, ma quello che più mi sorprende è il resto. Ormai si tenta di dare un contesto storico e un senso culturale a ogni cosa. Così si migliora la qualità dei restauri e delle ristrutturazioni, si racconta la storia della vita reale con mostre fotografiche e conferenze, si ricerca l’origine dei propri prodotti indagando nel territorio, insomma si mescolano infinite competenze per interrogarsi sull’identità friulana. E questa crescente attitudine a studiare se stessi, che non è soltanto moda o marketing, è tanto più sorprendente da parte di un popolo che viaggia moltissimo per lavoro e si confronta quotidianamente con le culture e i prodotti altrui. Credo che questa sia modernità intelligente: un occhio al passato e uno al futuro, un occhio alla propria individualità e un altro su quella altrui.

Sua moglie Elisabetta Nonino è a capo di un’azienda che ha più di 120 anni ed è un mix di innovazione, ricerca, attenzione al territorio, respiro internazionale e investimenti importanti. Tutto questo si riflette nello sguardo dell’azienda sulla cultura e sull’arte?

Credo che i miei suoceri siano persone così complesse da risultare incomprensibili e indicibili anche a se stesse, ma proprio per questo hanno dato vita a un’azienda che non distilla solo grappa o acquavite d’uva. Il loro prodotto è tradizione e ricerca, territorio ed ecologia, lavoro e passione, insomma cultura nel senso più vasto. Tutto questo non è nato per calcolo, ma per istinto, amore per quello che si fa e per quello che si è di più vero. La conferma è che per vie misteriose ma coerenti la Nonino, un’antica piccola distilleria di paese, oggi celebra un premio culturale di rinomanza internazionale. Un tempo la grappa era per i contadini poco più di una forma di riscaldamento tascabile, due anni fa la distilleria Nonino è stata premiata a San Francisco come la migliore al mondo.

Quanto conta nella cultura un approccio imprenditoriale e internazionale?

Anche quello culturale è un mercato globale, dove si compete con la qualità del prodotto, con i costi e i prezzi. Chi oggi arretrerebbe davanti a un’opera soltanto perché è di un autore straniero? E quanti musei potrebbero restare aperti se non fossero guidati con occhio attento anche ai risultati economici?

Nella missione di un’azienda è implicito anticipare i bisogni della comunità. Come si applica questa attitudine alla cultura?

Credo che tutti i prodotti materiali debbano corrispondere a un bisogno non soltanto fisico, ma anche psicologico, sociale, culturale. I prodotti culturali non sono destinati soltanto ad appagare la sete di bellezza. Il loro acquisto e la loro fruizione sono anche status, personalità, investimento, ingegno, memoria. La cultura dà senso alla vita perché invita a cercarne più significati, e più profondi. Questa ricerca oggi manca e deve essere aiutata con offerte significative, intelligenti, imprenditoriali, alla portata di molti se non di tutti.

Come vanno scelti gli interventi da realizzare?

Temi poco esplorati, un approccio interdisciplinare, il legame con la storia e il territorio, soprattutto l’idea che buono, giusto e bello rimangono concetti affini e inseparabili. Lo stupore e la meraviglia danno il via alla conoscenza, ma da soli, senza una verità alle spalle, annoiano presto. Non producono vera cultura, cioè cultura intesa come curiosità e sapere inesauribili.

Quali requisiti esige la Nonino quando riceve proposte di partnership e sponsorizzazioni?

Il legame con il prodotto e il territorio è essenziale quanto l’originalità e l’esclusività. Meglio operare da soli in poche iniziative ben fatte, come il Premio Nonino, che mescolarsi ad altri sponsor riducendo l’importanza e la visibilità del proprio marchio.

Che libri ha scritto?

Ne ho scritti tre. Uno racconta la storia di un antenato lucchese costretto a gestire la banca di famiglia ad Amsterdam, nel Settecento. Fallì (non per colpa sua) ed emigrò nella Guyana olandese, dove fondò una piantagione. Gli schiavi divennero la sua famiglia, e lui scoprì che il denaro era soltanto cipria per piacere al mondo. Un altro libro è sui giardini e i giardinieri, sempre sospesi tra terra e cielo, realtà e immaginazione. Il terzo, infine, racconta la storia di un trisnonno veneziano, che fu paggio dell’imperatore a Vienna, ma poi prese parte al Risorgimento. Mi piace la grande storia quando è raccontata attraverso vicende piccole ma fatte di sangue e carne.

Lei e i Nonino siete collezionisti?

Io e mia moglie Elisabetta abbiamo una casa strana. Lei ama l’arte contemporanea, io sono un accumulatore seriale di quadri e mobili antichi. Ho cominciato ad amarli da bambino, nelle ville dei miei nonni, e non ho smesso neppure quando hanno perso enormemente di valore. A volte, ad esempio quando sono ospite nella villa museo di mio cugino Lorenzo Bini Smaghi, vorrei voltare pagina radicalmente. La modernità, per un passatista come me, è una sfida irresistibile.

Secondo lei cambierà l’approccio alla cultura e all’arte post Covid-19?

Credo che sia presto per indovinare il dopo Covid-19. Non rimarremo quello che eravamo, ma non sappiamo quale direzione prenderemo. Abbiamo avuto paura e la paura gioca brutti scherzi. Può spingere a rinchiuderti nelle certezze rassicuranti del passato o darti un coraggio insospettabile, l’eroismo di nuove scelte. Dopo la fine della pandemia, per un attimo almeno, sarebbe utile fermarsi a riflettere ancora un po’, ma non sono certo che avremo la forza e la pazienza di farlo.

Giulio Giustiniani ed Elisabetta Nonino

Altri articoli dell'autore

Nella nuova sede (milanese) del museo d’impresa del Gruppo Unipol, si rafforza l’asset culturale della collezione corporate fondata a Bologna e si inaugura la prima mostra meneghina con opere di Beverly Pepper, Quayola, Larry Rivers, Stefano Ronci e fuse*

Elena Pontiggia ripercorre nel Centro Culturale di Milano l’attività dell’artista romagnolo che sperimentò tra il Futurismo, il Novecento Italiano e il Realismo magico

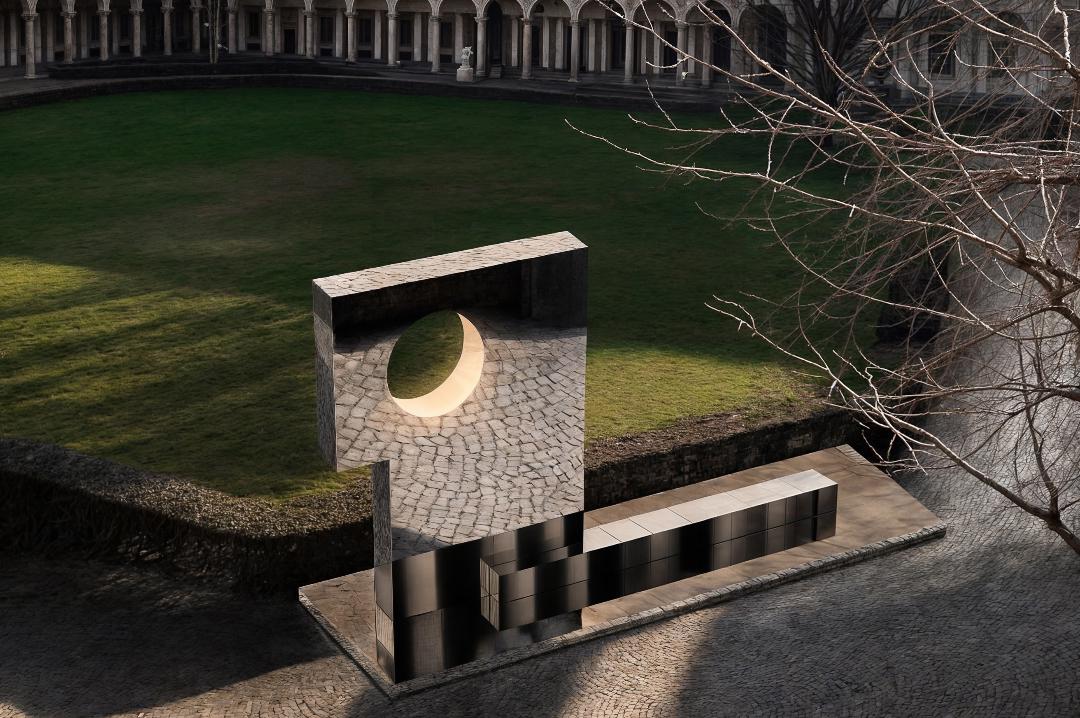

Nei padiglioni della Fiera di Rho oltre duemila espositori provenienti da 37 Paesi allestiranno il proprio stand. In città, l’inaugurazione della Design Week ha come protagonista Robert Wilson

Un caleidoscopio di eventi e discipline mappato da «Interni», rivista che dal 1998 ha sistematizzato e raccolto tutti gli appuntamenti diffusi in città durante la Design Week