Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Carlo Accorsi

Leggi i suoi articoliLei ha donato a una delle più antiche istituzioni italiane, l’Accademia Nazionale di San Luca, una parte significativa, ma piccola, della sua immensa ed eclettica collezione. Che cosa significa per lei questa donazione? Non sarebbe stato più naturale che queste opere fossero destinate a Torino? O a New York?

Dono senza condizioni, io non ho alcun vantaggio fiscale, sia ben chiaro. Essendo vissuto per anni a Roma e avendo sempre avuto la sensazione di essere in fronte a istituzioni eterne, ho notato un giorno che anche la data della fondazione dell’Accademia di San Luca è impressionante: 1593. È un’accademia gestita dai pittori. Quello che allora si chiamava il principe e oggi il presidente restava in carica due anni. Il primo era Federico Zuccari, sono passati tutti da Guido Reni in poi: questo mi ha fatto pensare. Dovendo, presto o tardi, separarmi dalle mie opere, sarebbe meglio che potessero essere fruite dalla comunità. La sala di Palazzo Carpegna che mi hanno assegnato, detta la manica lunga, è una sala piano strada di fronte al giardino di 15 metri per 4, alta 6, che diventerà 14 metri per 4 perché la rifaranno completamente. Vi si accede tramite la rampa elicoidale di Borromini che ha uno splendido portale con cornucopie rovesciate che incorniciano il volto della Medusa. Questo è un sogno nel sogno… Morale della favola, è stata una delegazione dell’Accademia di San Luca a venire a trovarmi a Firenze, alla Biennale dell’Antiquariato. Mi hanno proposto, non di avere una menzione d’onore qua e là sotto le opere, ma di destinare per sempre uno spazio alla mia donazione. Ho trovato la cosa toccante.

Come sono state scelte le opere? Le ha scelte lei?

In linea di massima avevo già in testa che cosa avrei voluto donare, poi abbiamo fatto insieme un discorso pratico e abbiamo scelto le opere che stavano in Italia per ridurre le spese. In secondo luogo, abbiamo considerato che fossero libere da notifica, ma alla fine 3 o 4 sono comunque notificate, per esempio «Il ritratto di un alfiere (Ghigi)» di Rutilio Manetti.

Artista ormai diventato celeberrimo per tristi ragioni…

Manetti ha rovinato la vita a uno che considero uno dei miei santi protettori. È stato Sgarbi a sdoganarmi da raccoglitore seriale; mi ha detto «smettila, tu sei un collezionista, ti studieremo, vieni a Rovereto e facciamo la grande mostra». Ora è caduto in disgrazia e non sta bene, è stato vittima di sé stesso. Tornando all’offerta fattami dalla dirigenza dell’Accademia di San Luca, l’ho giudicata irresistibile. Essendo io nato a Torino, ho il mito di Roma: c’è poco da fare, una camminata per Roma, in qualunque direzione, ti fa respirare minimo 2mila anni di storia, di architettura, di invasioni, di follie. Che un torinese sia stato accettato come donatore da un’istituzione romana così importante rappresenta di per sé un onore. Tenendo in conto che ci sono sempre i campanilismi, io temevo che qualcuno dei romani, che magari per ragioni sue non ama e non rispetta il mio lavoro, avrebbe fatto obiezioni. Invece nessuno. Tutti contenti. Così mi ha riferito la dirigenza, quindi la trattativa è durata pochissimo. La donazione consiste in 33 dipinti e include solo due opere contemporanee, perché me le hanno chieste e io ho accettato volentieri. Una è lo studio di Carlo Maria Mariani per «La Scuola di Roma (La Costellazione del leone)» (1980), il cui originale a olio è conservato alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. È un quadro immenso in cui Mariani siede al centro, circondato da tanti personaggi paludati all’antica, in cui si riconoscono le fattezze di Kounellis, Mario Merz, Luigi Ontani (nell’angelo), Francesco Clemente, Sandro Chia, Cy Twombly e altri artisti, galleristi e critici: tra questi, sulla sinistra, il narcisista per eccellenza, Achille Bonito Oliva. Nelle sembianze di Apollo ci sono io. È un quadro molto divertente che celebra i fasti dell’arte a Roma nel 1979-80.

La seconda opera contemporanea è un lavoro magistrale di Giulio Paolini, «Il Crepuscolo degli Idoli» del 1997, veramente un capolavoro che ho sempre tentato di non vendere negli anni e per fortuna sono riuscito a tenere. Poi ci sarà un quadro di De Pisis degli anni ’20 che ho scelto perché Alvar González-Palacios, quando ha saputo di questa donazione, mi ha chiesto come mai non c’era un De Pisis. Allora ho aggiunto la «Natura morta melodrammatica» del 1923 e ho chiesto all’Accademia di indicare nella didascalia che è lì in onore di Alvar González-Palacios.

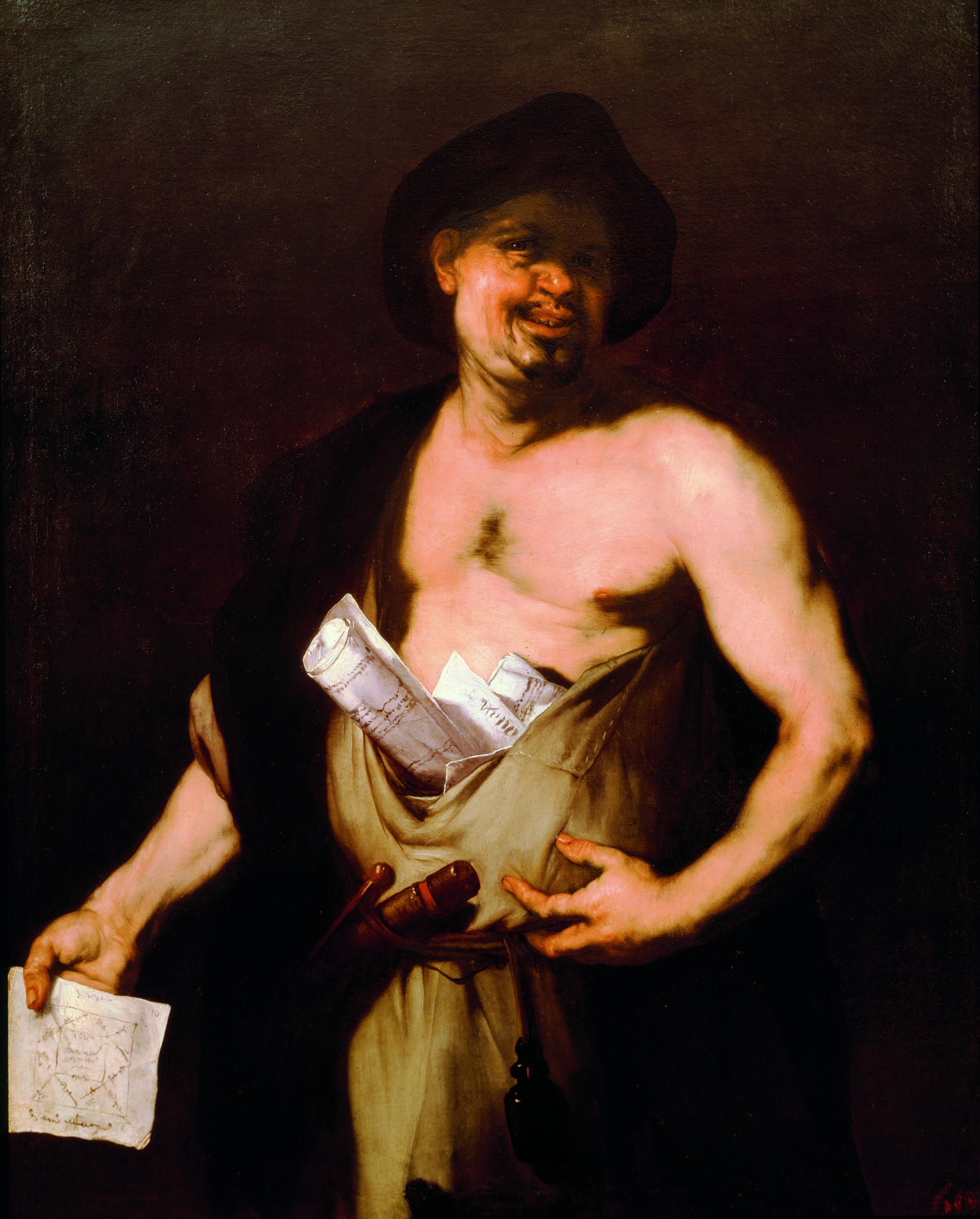

Ci sono artisti lombardi, veneti, nessuno che abbia una relazione diretta con l’Accademia di San Luca. Però c’è un Guercino bellissimo, c’è un Gian Antonio Guardi, che era tra l’altro del grande avvocato milanese Guido Rossi, senatore del Pci nonché inventore dell’antitrust, che tra le altre qualità aveva anche quella di capire la pittura. È un quadro interessante anche per la storia, perché riguarda l’occupazione del Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani, fatta dall’imperatore Tito, figlio di Vespasiano che ci aveva provato lungamente senza riuscirci. Tra i pittori veneti c’è Pietro Della Vecchia con un’opera sublime; tra i lombardi Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto e Fra Galgario, il ritratto di un pittore di cui non abbiamo ancora scoperto l’identità, ma lo stanno studiando all’Accademia.

Giacomo Antonio Ceruti, detto il Pitocchetto, «Ritratto di gentiluomo». Foto: Mauro Coen e Franco Borrelli

Vittore Ghislandi, detto Fra Galgario, «Ritratto di pittore». Foto: Andrea Veneri

Poi c’è un Luca Giordano?

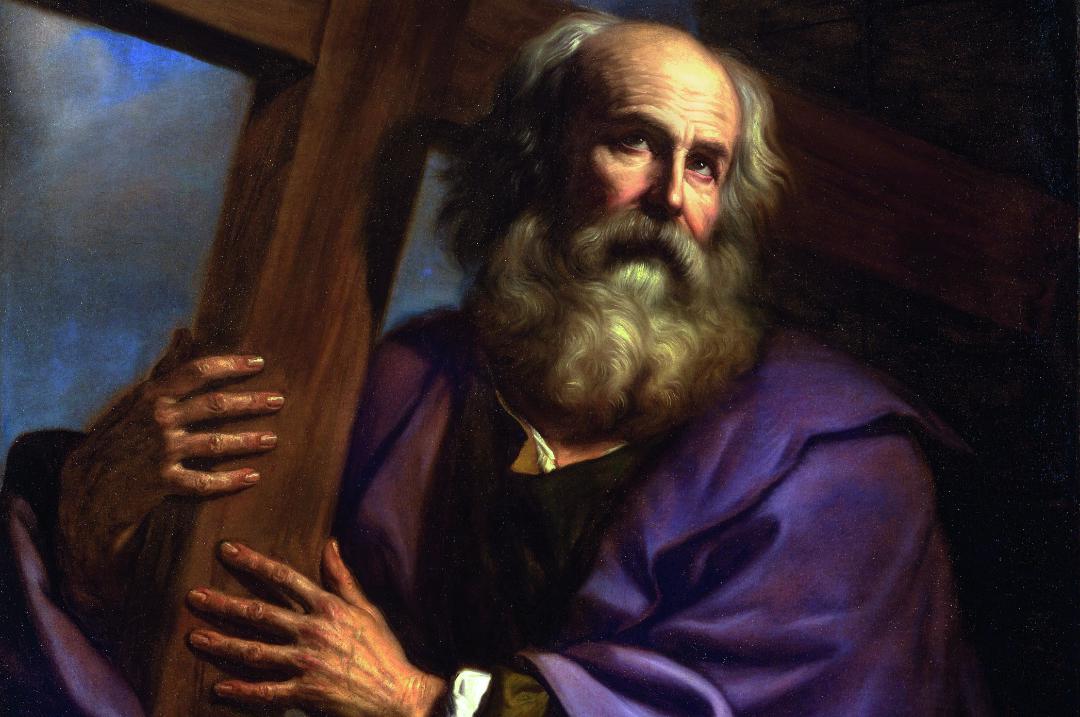

C’è un Luca Giordano meraviglioso che ho comprato in America una ventina d’anni fa pagandolo una fortuna, anche perché allora gli antiquari approfittavano del fatto che, essendo io un mercante di arte contemporanea, non ero necessariamente informato sui prezzi. Allora non sapevo che 250mila dollari per un quadro del genere erano tanti, magari bastavano 200. Ne ho poi comprati altri due, di Luca Giordano, che ho in collezione. Sarebbe stato bene tenerli tutti e tre insieme. Il «Democritus» che ho donato all’Accademia Nazionale di San Luca è stato dipinto intorno al 1650-60 e risponde a quella moda di avere dei ritratti di filosofi e pensatori in biblioteca diffusasi nell’aristocrazia romana dopo essere stata introdotta da Ribera negli anni Trenta del Seicento.

Quindi formato più piccolo?

Saranno 120x90 cm perché dovevano stare in biblioteca. Tutto documentato, si sa non solo quanti Luca Giordano ne ha fatti ma anche quando li ha fatti, intorno al 1650-60.

C’è anche un Panini.

Un bellissimo «Capriccio architettonico» di Gian Paolo Panini del 1735. Cito le date non perché sono maniaco, ma perché chiariscono le posizioni di chi era dove e chi era il padre, chi era il figlio.

Per esporre tutte le sue opere nella manica lunga ci sono anche degli elementi centrali?

La mia idea sarebbe di tenere la stanza completamente vuota e appendere tutti e 33 i dipinti alle pareti come si faceva nelle antiche quadrerie.

Tutto questo gratifica.

Moltissimo. A 86 anni diventerò accademico di San Luca. Nonostante risieda a Montecarlo da molti anni, è il patriottismo che mi muove.

Qualcuno le dirà grazie per le opere italiane che riporta in Italia?

È possibile che tutta la confraternita dei pittori stramorti da 300 anni manderà delle vibrazioni.

Quando si potranno vedere le opere?

La presentazione è il 15 maggio, ma nelle sale espositive dell’Accademia. Nel frattempo stanno cercando fondi per ristrutturare la manica lunga.

Lei ha posto delle condizioni alla donazione?

Che le opere possono essere prestate temporaneamente ad altre istituzioni, ma la loro sede è quella lì e lì devono stare.

Quanto tutto questo la compensa delle delusioni che ha dovuto subire in passato specialmente nella sua città? A Torino, per una collezione come la sua che richiede grandi spazi, non è stata trovata una soluzione?

A suo tempo avevo individuato la collocazione ideale nella Reggia di Venaria che è stata restaurata magnificamente ma, essendo stata depredata nei secoli, era molto spoglia. Mi ero detto: «Forse se io donassi a Venaria, altri mi seguirebbero». Faccio nomi e cognomi: ho parlato con l’ingegner Luigi Quaranta, che ha una collezione fantastica e l’ho invitato a dare l’esempio anche lui. Però la trattativa è andata per le lunghe, Io avrei dovuto capire fin da subito. Il giorno in cui avrebbero dovuto dirmi quali opere, scelte da Giovanni Romano, e quali locali mi avrebbero dato (si parlava di sottotetto, delle paggerie) mi presento con il mio avvocato. C’era il notaio, l’avvocato loro, il presidente Paola Zini, eravamo una quindicina di persone. Mancava solo il direttore Mario Turetta. Io arrivavo da New York ed ero passato a Roma, a prendere il mio avvocato. Entrando a Venaria ho incontrato Turetta che usciva e mi ha detto: «Mi dispiace, Sperone, ma mi hanno avvisato stamattina che lei veniva e avevo già un altro impegno». Sono rimasto sbalordito.

Luca Giordano, «Democrito», 1650-60 ca. Foto: Mauro Coen e Franco Borrelli

John Jackson, «Ritratto di Antonio Canova», 1819. Foto: Mauro Coen e Franco Borrelli

Avrebbero dovuto venire a prenderla con una carrozza con otto cavalli.

In America fanno così. Leo Castelli, il più americano dei mercanti americani, era invitato a ogni cambio di presidenza alla cerimonia dell’insediamento: una limousine partiva da Washington per andarlo a prendere. Ero presente quando Keith Christiansen, allora direttore emerito del Metropolitan Museum di New York, durante un banchetto cui era stato invitato il fior fiore dell’establishment culturale, ha sollevato il calice e ha detto: «Siamo qui per festeggiare e ringraziare questo giovane, il nostro amico italiano, che è stato così generoso, da donarci 300mila dollari». Il numero uno dei fondi oro al mondo, Fabrizio Moretti, aveva infatti destinato al Metropolitan il 5% del ricavato della vendita della sua collezione venduta per finanziare una sua fondazione per diversamente abili, asta che aveva totalizzato 6 milioni di dollari. La mia donazione per Venaria all’epoca ammontava a oltre 7 milioni di euro. Con questo ricordo in testa, sono uscito. Non ho fatto dichiarazioni polemiche. Anche il successore di Turetta non ha mai risposto per mesi.

E le istituzioni pubbliche torinesi non si sono espresse?

C’era il massimo sostegno da parte del presidente della Regione, Sergio Chiamparino, che aveva chiesto l’opinione di Giovanni Romano. Storico dell’arte noto per la sua libertà nei giudizi, Romano aveva scritto cose bellissime: «Collezione molto interessante, di gusto internazionale. Accettare, accettare perché pioveranno le richieste». La Presidenza e la Direzione di Venaria non hanno recepito e Chiamparino mi disse una frase che ricordo sempre con grande piacere: «Ricorda che gli uomini passano e le situazioni restano».

Ora per Torino lei cura una mostra allo Spazio Ersel.

Una mostra sui pittori torinesi dal 1900 al 1962. Da parte mia è una forma di risarcimento culturale verso una generazione di artisti che ho conosciuto e frequentato, che avrebbero meritato all’epoca, quando io cominciavo, una grande attenzione. Intendo soprattutto rimborsare gente che non meritava di essere snobbata. E poi rilanciare il problema di che cosa è successo dopo lo tsunami prima della Pop art americana, poi della Minimal, poi dell’Arte Povera e poi dell’Arte Concettuale. I pittori, che già per definizione agivano con il silenziatore, sono stati silenziati e nessuno ha più curato le loro mostre con l’entusiasmo dovuto, si è perso un po’ il contatto con una scuola di pittura che ha sempre gravitato intorno a Casorati, all’Accademia Albertina, con figure di grandissimo valore. Quindi questa mostra vuole riaprire il dibattito su quello che è successo. Ognuno si assuma le sue colpe: io in primis, come ispiratore-istigatore dell’Arte Povera e della Pop art americana, porgo le scuse. Ogni x anni ci sono scossoni. Però questo è stato deleterio per tutta una scuola di pittura che ha avuto anche gente straordinariamente coraggiosa e raffinata, tra cui Mattia Moreni, un funambolo del linguaggio, o Piero Bolla, gente che con un grande coraggio linguistico, pur all’interno sempre delle regole della pittura senza fare troppo gli spacconi.

Quanti sono gli artisti in mostra?

Sono esposte 100 opere di 43 artisti. Si parte da... tra virgolette, il minore che si chiama Pilade Bertieri, di cui qui viene esposto un autoritratto dipinto magnificamente, tardosimbolista. Poi si passa da Casorati, di cui ci sarà un ritratto giovanile, eseguito nel 1903. Poi ci saranno quadri futuristi di Fillia, Nicolai Diulgheroff e Ugo Pozzo, fra i fondatori del Gruppo Futurista di Torino nel 1923. Poi ci sarà tutto il gruppo dei surrealisti, Lorenzo Alessandri, Italo Cremona, Enrico Allimandi, Albino Galvano ed Enrico Colombotto Rosso. E poi c’è l’enfant prodige, Giulio Paolini con un quadro fatto a 18 anni, informale, ma molto diverso dall’informale cui siamo abituati di una neutralità assoluta.

Questa mostra è una provocazione?

È anche un po’ una provocazione, però soprattutto io pago pedaggio per un sacco di gente che veniva in galleria e che ho trattato malissimo. Per esempio, Pippo Oriani, Adriano Parisot, Filippo Scroppo, uomo coltissimo e piacevolissimo, ma io anche quando veniva Carol Rama a mostrarmi delle cose dicevo: «Sì, sì, certo», e regolarmente...

Ci sono delle opere di Merz?

Due opere precedenti il suo Poverismo, molto interessanti.

Insomma il tempo rimette a posto un po’ di cose, sia a Roma sia a Torino.

Sì, io volevo fare i conti con me stesso, li sto facendo in questo modo. Ho lavorato a oltre 500 mostre quando ero gallerista; pretendendo di rappresentare un gruppo cospicuo di artisti, ero sempre sugli aerei per andare a inaugurazioni, per controllare gli allestimenti. Bene. Quando è toccato a me essere il protagonista di una mostra (mi riferisco a quella della mia collezione al Mart), quanti artisti erano presenti? Due: Giuseppe Gallo e Gianni Dessì. Due su 490 rappresentati. A parte i 350 morti, tutti gli altri assenti ingiustificati, tra cui Schnabel che stava girando il film poco distante, a Verona. Io ho curato la carriera di tanti, tantissimi. Il mondo dell’arte è un mondo molto poco riconoscente.

Giovanni Antonio Guardi, «Crasso saccheggia il Tempio di Gerusalemme». Foto: Mauro Coen e Franco Borrelli

Giovanni Paolo Panini, «Capriccio architettonico», 1735 ca. Foto: Mauro Coen e Franco Borrelli

Altri articoli dell'autore

Una conversazione a vasto raggio con il critico piemontese, dall’arte al mercato, dalla politica alla sfera personale

Costruita in soli 3 anni dal Piermarini per Maria Teresa d’Austria, è gigantesca: 724 ettari, 722 stanze, l’Autodromo, il golf, «il mare dei monzesi», 1,2 milioni di alberi, 32 cascine e ville... Il neodirettore Bartolomeo Corsini anticipa strategie e progetti per il futuro

Quando abbiamo fatto vedere la controversa campagna pubblicitaria con la Venere influencer a uno storico dell’arte si è scandalizzato: «Ma questa è roba per i cinesi!». Perfetto: non poteva esserci un giudizio più positivo

Prevista una riunione tra François Pinault, l’imprenditore francese del lusso e grande collezionista e l’altrettanto celebre artista britannico