Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliI direttori degli Uffizi, di Capodimonte e delle Gallerie Estensi appena riaperte saranno nominati entro ferragosto. Così come i vertici di tutti i «magnifici venti» musei statali «dotati di autonomia», individuati nell’ambito della riforma Franceschini. Intanto il primo luglio sono stati comunicati, con encomiabile e inattesa volontà di trasparenza, i nomi dei selezionati. Dei 1.200 nomi annunciati (di cui 80 stranieri), la lista si è ridotta a 10 nomi per ciascun museo (cfr. la tabella e l’articolo a p. 5), scelti, «sulla base dei curricula e delle motivazioni», dalla Commissione di valutazione nominata il 19 febbraio scorso e composta da Paolo Baratta presidente, Lorenzo Casini, Claudia Ferrazzi, Luca Giuliani e Nicholas Penny. Entro il 14 luglio si svolgeranno i colloqui orali, da cui emergerà la terna. Sono in palio ancora 20 punti, sommabili al massimo di 100 previsti nella prima fase (ma soltanto in tre hanno raggiunto la soglia di 84: Sylvain Bellenger, Gerald Matt e Cristiana Collu). Il direttore di ciascun museo sarà nominato direttamente dal ministro Franceschini (per i sette musei di «prima fascia»: retribuzione annua lorda prevista pari a 145mila euro, più eventuale retribuzione di risultato fino a 40mila euro) e dal direttore generale Musei Ugo Soragni (per i 13 di seconda fascia: 78mila euro e bonus fino a 15mila euro).

Sulle nomine, il Governo (e il ministro Franceschini personalmente) hanno investito molto. Si tratta probabilmente dell’operazione di maggior visibilità legata alla riforma promossa dal ministro, da cui si attende apprezzamenti politici, nel modo culturale, e non soltanto nazionale. In quanto potenzialmente dirompente (per la prima volta i musei potranno essere guidati da personale esterno al Ministero, e a molti non farà certo piacere), la novità sarà oggetto di critiche anche aspre. Varrà la pena essersi «aperti» (al mondo, alle professioni, addirittura ai manager...) se non ci saranno nuovi direttori «all’altezza» dell’incarico e delle aspettative?

Ciò che emerge, per il momento, è il gran numero (percentualmente molto superiore ai numeri assoluti) di candidati stranieri. Sarà interessante verificare quanti arriveranno alla nomina effettiva. Certo, questo è uno dei punti su cui il ministro si è maggiormente esposto: qualche nome internazionale appare sicuro. Ma l’operazione è piaciuta all’estero? Al di là del fascino che l’Italia e i suoi musei indubbiamente esercitano su direttori, curatori e studiosi, sono stati superiori i timori legati a burocrazia, stipendio, budget, autonomia (annunciata ma non certo garantita)?

Dice Roberto Contini, curatore per l’arte italiana e spagnola (1500-1800) e francese (1600-1700) alla Gemäldegalerie di Berlino (anch’esso museo statale, sebbene gestito da una fondazione): «Personalmente nutro gravi dubbi su molti aspetti di questa riforma del Ministero, al quale ebbi l’onore (ad interim) di appartenere. Il robusto salario offerto mi pare uno specchio per le allodole, perché lordo, e la durata del contratto limitata a quattro anni non so per chi possa essere appetibile. Solo, forse, per chi sia giunto a fine carriera. E pare evidente che essere storico dell’arte conti fino a un certo punto: si cerca un fundraiser, uno spirito animato da buona predisposizione al dialogo con le forze politiche e amministrative, un largo, molto largo, elargitore di prestiti di opere all’universo mondo, soprattutto un grande organizzatore e un supremo demiurgo di possibilmente sani bilanci. Ma tutte qualità tra loro anche antagoniste. Il rischio è poi che, esauriti i quattro anni, il “professionista” prescelto non abbia potuto corrispondere alle aspettative generali (né alle proprie) proprio per mancanza di adeguato portafoglio e sia stato per contro magari costretto a contemplare “alleanze” tutt’altro che virtuose. Come questo panorama possa conciliarsi col profilo di un concorrente non italiano (non abbastanza versato nella camaleontica natura delle cose di casa nostra) è da leggere nella cornice di una fiera attitudine da uomo d’arme, indifferente all’azzardo o piuttosto ad esso proclive». Anche Peter Weiermair, direttore della Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bologna (oggi MAMbo) dal 2001 all’aprile 2005, interviene sull’«autonomia» dei venti musei del Mibact. «Il termine autonomia significa per i 20 musei poter tenere a livello locale ciò che guadagnano e poter utilizzare questo budget insieme a uno assicurato dallo Stato. Naturalmente una situazione così può essere solamente valida quando ci sono entrate vaste e sostanziali, mentre nei musei minori o decentrati è molto più complicato. Non dimentichiamo inoltre le grandi mostre: i blockbuster della cultura contemporanea costano molto di più rispetto alle entrate e alle vendite di cataloghi. I problemi dei musei italiani non sono di oggi: ora in tutto il mondo la sponsorizzazione esterna è essenziale, unita alla certezza di fondi statali che se non vengono stanziati, obbligano le istituzioni a lavorare con progettazioni a breve termine. Questa è la ragione per cui l’Italia non è un partner ambito dalle altre istituzioni internazionali. Voglio aggiungere una riflessione per quanto riguarda l’aspetto curatoriale. In Italia vengono incaricati curatori esterni alla proprie istituzioni e pagati a mio avviso troppo, al contempo non utilizzando il personale a disposizione». Decisamente contrario a riforma, musei autonomi e apertura all’esterno è (come prevedibile) un grande nome dell’amministrazione statale come Andrea Emiliani, 84 anni, laureato con Roberto Longhi, già soprintendente di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna ed ex direttore della Pinacoteca nazionale di Bologna. «La riforma Franceschini e la conseguente scelta dei direttori mi paiono grossi errori, neppure Berlusconi seppe fare tanto: è in corso un chiaro processo di privatizzazione del patrimonio artistico. Nel passato si veniva nominati direttori al Ministero da una commissione mista di docenti, storici dell’arte e amministrativi. Così sono nate grandi carriere. Siamo davanti all’idea di una gestione unicamente economica dei musei».

Dice Roberto Contini, curatore per l’arte italiana e spagnola (1500-1800) e francese (1600-1700) alla Gemäldegalerie di Berlino (anch’esso museo statale, sebbene gestito da una fondazione): «Personalmente nutro gravi dubbi su molti aspetti di questa riforma del Ministero, al quale ebbi l’onore (ad interim) di appartenere. Il robusto salario offerto mi pare uno specchio per le allodole, perché lordo, e la durata del contratto limitata a quattro anni non so per chi possa essere appetibile. Solo, forse, per chi sia giunto a fine carriera. E pare evidente che essere storico dell’arte conti fino a un certo punto: si cerca un fundraiser, uno spirito animato da buona predisposizione al dialogo con le forze politiche e amministrative, un largo, molto largo, elargitore di prestiti di opere all’universo mondo, soprattutto un grande organizzatore e un supremo demiurgo di possibilmente sani bilanci. Ma tutte qualità tra loro anche antagoniste. Il rischio è poi che, esauriti i quattro anni, il “professionista” prescelto non abbia potuto corrispondere alle aspettative generali (né alle proprie) proprio per mancanza di adeguato portafoglio e sia stato per contro magari costretto a contemplare “alleanze” tutt’altro che virtuose. Come questo panorama possa conciliarsi col profilo di un concorrente non italiano (non abbastanza versato nella camaleontica natura delle cose di casa nostra) è da leggere nella cornice di una fiera attitudine da uomo d’arme, indifferente all’azzardo o piuttosto ad esso proclive». Anche Peter Weiermair, direttore della Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bologna (oggi MAMbo) dal 2001 all’aprile 2005, interviene sull’«autonomia» dei venti musei del Mibact. «Il termine autonomia significa per i 20 musei poter tenere a livello locale ciò che guadagnano e poter utilizzare questo budget insieme a uno assicurato dallo Stato. Naturalmente una situazione così può essere solamente valida quando ci sono entrate vaste e sostanziali, mentre nei musei minori o decentrati è molto più complicato. Non dimentichiamo inoltre le grandi mostre: i blockbuster della cultura contemporanea costano molto di più rispetto alle entrate e alle vendite di cataloghi. I problemi dei musei italiani non sono di oggi: ora in tutto il mondo la sponsorizzazione esterna è essenziale, unita alla certezza di fondi statali che se non vengono stanziati, obbligano le istituzioni a lavorare con progettazioni a breve termine. Questa è la ragione per cui l’Italia non è un partner ambito dalle altre istituzioni internazionali. Voglio aggiungere una riflessione per quanto riguarda l’aspetto curatoriale. In Italia vengono incaricati curatori esterni alla proprie istituzioni e pagati a mio avviso troppo, al contempo non utilizzando il personale a disposizione». Decisamente contrario a riforma, musei autonomi e apertura all’esterno è (come prevedibile) un grande nome dell’amministrazione statale come Andrea Emiliani, 84 anni, laureato con Roberto Longhi, già soprintendente di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna ed ex direttore della Pinacoteca nazionale di Bologna. «La riforma Franceschini e la conseguente scelta dei direttori mi paiono grossi errori, neppure Berlusconi seppe fare tanto: è in corso un chiaro processo di privatizzazione del patrimonio artistico. Nel passato si veniva nominati direttori al Ministero da una commissione mista di docenti, storici dell’arte e amministrativi. Così sono nate grandi carriere. Siamo davanti all’idea di una gestione unicamente economica dei musei».

Ciò che interessa (e che questi primi nomi, e ancor più quelli definitivi, aiutano a comprendere), è verificare quanto sia oggi appetibile un museo statale per chi è abituato a lavorare all’estero. Abbiamo dato la parola a osservatori esterni (italiani e stranieri), buoni conoscitori della realtà italiana perché qui hanno lungamente operato, rivolgendo loro tre domande:

1 Come valuta la decisione di chiamare professionalità esterne al Ministero per i venti principali musei statali in Italia?

2 Quali pensa che siano i motivi di attrattività e appetibilità di questi musei per un professionista straniero?

3 E quali i limiti e i problemi a cui potrebbe andare incontro?

Vicente Todolí

direttore artistico di HangarBicocca

1 È una decisione positiva. Per avere musei indipendenti è necessario avere nomine indipendenti. La trasparenza e l’apertura sono gli elementi necessari affinché un museo proceda nel verso giusto. Non importa la provenienza dell’individuo (italiana o straniera), ma la sua capacità e il suo merito. Anzi, sarebbe importante rinnovare le nomine in tutti i musei e non solo in questi venti, con concorsi internazionali per accedere ai differenti ruoli.

1 È una decisione positiva. Per avere musei indipendenti è necessario avere nomine indipendenti. La trasparenza e l’apertura sono gli elementi necessari affinché un museo proceda nel verso giusto. Non importa la provenienza dell’individuo (italiana o straniera), ma la sua capacità e il suo merito. Anzi, sarebbe importante rinnovare le nomine in tutti i musei e non solo in questi venti, con concorsi internazionali per accedere ai differenti ruoli.

2 Questi musei hanno il patrimonio e il contesto italiani. E c’è la possibilità che alcuni, magari assopiti e sottomessi a situazioni di consuetudine, si aprano a nuove prospettive.

3 I problemi nascono quando viene offerta un’autonomia che non è effettiva. Esiste un modo di controllare i musei che non consiste solo nella censura, ma anche nella limitazione delle risorse. E le risorse sono necessarie per offrire una vita degna al museo e realizzare una programmazione minima. Inoltre, perché i musei siano totalmente indipendenti, anche i Cda dovrebbero essere indipendenti (e su questo punto nulla è chiaro, Ndr).

James Bradburne

ex direttore della Fond. Palazzo Strozzi, Firenze

1 Guidare un museo di questa importanza richiede esperienza e competenze: gestione del personale, fundraising, diplomazia culturale e pianificazione dei progetti, oltre a una profonda comprensione dei fatti culturali. Non avrebbe senso quindi limitare la provenienza nazionale dei candidati a un solo Paese. La Gran Bretagna è un buon esempio: un tedesco guida il Victoria & Albert Museum, uno statunitense la National Portrait Gallery e un anglo-italiano la National Gallery. È fondamentale scegliere il miglior candidato, indipendentemente dalla sua nazionalità .

1 Guidare un museo di questa importanza richiede esperienza e competenze: gestione del personale, fundraising, diplomazia culturale e pianificazione dei progetti, oltre a una profonda comprensione dei fatti culturali. Non avrebbe senso quindi limitare la provenienza nazionale dei candidati a un solo Paese. La Gran Bretagna è un buon esempio: un tedesco guida il Victoria & Albert Museum, uno statunitense la National Portrait Gallery e un anglo-italiano la National Gallery. È fondamentale scegliere il miglior candidato, indipendentemente dalla sua nazionalità .

2 La possibilità di liberare il potenziale di musei con collezioni così straordinarie per raggiungere nuovi pubblici è una sfida che qualsiasi professionista museale troverebbe affascinante.

3 Tutto dipende dalla parola «autonomia» promessa dalla riforma, indipensabile perché un museo prosperi. Il successo dipenderà da quanto direttore e Cda saranno in grado di gestire i musei liberi da interferenze esterne.

David Landau

ex presidente Fondazione Musei Civici, Venezia

1 Mi sembra un’ottima idea. I grandi musei italiani attraggono milioni di turisti ogni anno, spesso viziati dall’aver visitato Louvre, National Gallery di Londra o Washington, Prado: musei che li accolgono con rispetto e che si danno da fare per rendere la visita il più piacevole e facile possibile. L’Italia è molto indietro nella ricezione dei suoi ospiti: le condizioni degli edifici sono spesso carenti, con bagni in condizioni spesso deplorevoli e personale demotivato, senza alcun orgoglio nel proteggere i beni dello Stato, molto assente fisicamente e psicologicamente. Le collezioni sono spesso abbandonate a se stesse, mal disposte, spesso senza criteri qualitativi percepibili, pessimamente illuminate, con didascalie scritte su un’Olivetti nel 1970, senza spiegazione del contesto. C’è tanto da fare.

1 Mi sembra un’ottima idea. I grandi musei italiani attraggono milioni di turisti ogni anno, spesso viziati dall’aver visitato Louvre, National Gallery di Londra o Washington, Prado: musei che li accolgono con rispetto e che si danno da fare per rendere la visita il più piacevole e facile possibile. L’Italia è molto indietro nella ricezione dei suoi ospiti: le condizioni degli edifici sono spesso carenti, con bagni in condizioni spesso deplorevoli e personale demotivato, senza alcun orgoglio nel proteggere i beni dello Stato, molto assente fisicamente e psicologicamente. Le collezioni sono spesso abbandonate a se stesse, mal disposte, spesso senza criteri qualitativi percepibili, pessimamente illuminate, con didascalie scritte su un’Olivetti nel 1970, senza spiegazione del contesto. C’è tanto da fare.

2 Per un professionista che ha passato la vita in uno dei grandi musei stranieri, la sfida potrebbe essere molto attraente: trasformare una grande collezione (spesso con capolavori assoluti, che hanno cambiato la storia culturale dell’Occidente) ormai abbandonata all’incuria e alla disperazione estetica, e farne un museo dove i curatori hanno finalmente una funzione centrale, dove i custodi sono fieri di proteggere le opere (che, come cittadini italiani, sono di loro proprietà) e di aiutare il pubblico a goderle, e tutto ciò in edifici dove le cose funzionano, compresi ascensori e bagni. Finire una carriera avendo trasformato in meglio uno dei grandi musei del mondo non sarebbe cosa da poco per nessun storico dell’arte.

3 I problemi sono immensi. Lo stato di degrado dovuto a decenni di sottoinvestimento, la mancanza di denaro sufficiente e di sistemi per reperirlo in fonti alternative allo Stato, la demotivazione dello staff, dai guardiani ai curatori. C’è poi la complessità della regolamentazione e della burocrazia, sia all’interno del Mibact che nel resto dell’amministrazione pubblica, statale, regionale, comunale. È un mondo a sé, cui i funzionari italiani sono in qualche modo abituati, ma che gli stranieri troveranno quasi impossibile da capire e penetrare. Ma lo scoglio più grande di tutti temo sia la rarità delle persone che in Italia abbiano un assoluto senso civico, e che siano disposte a lavorare sodo per il bene non personale ma della comunità. Senza di loro, senza il sostegno di consulenti di alto livello che lavorano pro bono, di mecenati che chiedono poco in cambio di molto, e di politici che aiutano senza pretendere favori, anche un grande direttore non ce la farà mai.

Anna Bozena Kowalczyk

storico dell’arte, specialista Vedutismo veneziano

1 Un atto di coraggio che risponde alla reale e urgente necessità di rinnovare la gestione dei musei in Italia. È la modalità che sconcerta, sia per il sistema farraginoso di selezione che per la connotazione sperimentale: difficile che ci siano al mondo in questo momento venti professionisti disponibili dotati di qualità ed esperienze da demiurgo richiesti nella maggior parte dei casi.

1 Un atto di coraggio che risponde alla reale e urgente necessità di rinnovare la gestione dei musei in Italia. È la modalità che sconcerta, sia per il sistema farraginoso di selezione che per la connotazione sperimentale: difficile che ci siano al mondo in questo momento venti professionisti disponibili dotati di qualità ed esperienze da demiurgo richiesti nella maggior parte dei casi.

2 La potenzialità enorme di affermare la propria professionalità, lavorando in terreni per molti aspetti «incolti». I musei italiani sono un condensato di storia e dell’arte dei luoghi unico al mondo; può entusiasmare l’idea di renderli con un’oculata gestione moderna un punto di riferimento culturale del territorio.

3 I problemi possono essere quelli che derivano dalla realtà antropologica e culturale diversa da quella di altri Paesi; in questo contesto, la difficoltà, e la sfida principale, sarà quella di assicurare l’indispensabile mecenatismo dei privati, italiani e stranieri, non solo attraverso i nuovi vantaggi fiscali garantiti dalla riforma, ma con la creazione dell’immagine forte e coinvolgente del museo statale italiano funzionante e operativo a tutti i livelli, talmente utile per la società da investirvi del denaro.

Antonio Paolucci

direttore Musei Varticani, gia ministro BBCC

1 Sarà perché sono un difensore accanito della mia professione, ma perché chiamare gente esterna al Mibact? Abbiamo nei nostri ruoli archeologi e storici dell’arte bravissimi, perché chiamarli da fuori, magari dall’estero?

1 Sarà perché sono un difensore accanito della mia professione, ma perché chiamare gente esterna al Mibact? Abbiamo nei nostri ruoli archeologi e storici dell’arte bravissimi, perché chiamarli da fuori, magari dall’estero?

2 Un professionista straniero che fosse anche e soprattutto uno studioso (ma che lo fosse sul serio e che conoscesse anche molto bene la realtà italiana) troverebbe occasioni straordinarie di attrattività. Questo è indubbio, però troverebbe anche altre cose.

3 Troverebbe i sindacati, le commissioni interne, gli autonomi o i confederati che ti fanno l’assemblea in pieno «ponte» festivo. Troverebbe la Magistratura che controlla ogni tuo atto perché i Musei e le Belle Arti «tirano» e finire sui giornali o in televisione per Michelangelo o per Raffaello è sempre una bella promozione pubblicitaria per il gip in cerca di notorietà. Troverebbe il Tar che ti può bloccare anche se sposti di scrivania un dipendente o modifichi un turno di custodia. Queste cose troverebbe il mitico direttore manager straniero. Auguri!

Cristina Acidini

ex soprintendente e direttore regionale Toscana

1 La decisione è in linea con i tempi. Spiacerebbe solo se scaturisse da scarsa stima per i tecnici italiani, molti dei quali hanno preparazione ed esperienza a livelli altissimi e godono dell’apprezzamento internazionale.

1 La decisione è in linea con i tempi. Spiacerebbe solo se scaturisse da scarsa stima per i tecnici italiani, molti dei quali hanno preparazione ed esperienza a livelli altissimi e godono dell’apprezzamento internazionale.

2 Metterei al primo posto l’eccellenza dei luoghi e delle collezioni, fitte di capolavori. Poiché ho sperimentato l’onore (e il peso) di avere nella mia responsabilità «icone» planetarie come Botticelli e Michelangelo, so bene come questa sfida possa essere irresistibile. Molti colleghi stranieri hanno trascorso periodi di studio a Firenze e hanno familiarità con le biblioteche e i musei; e per qualcuno si potranno aggiungere fattori personali, come l’amore per l’Italia o altri affetti.

3 Stranieri o no, se tutto resta com’è i nuovi direttori dovranno fare i conti con personale in diminuzione, introiti diseguali (e oggetto di appetiti altrui), transizione nella gestione dei servizi d’accoglienza, atteggiamento dei sindacati. Se poi le regole cambieranno (glielo auguro) avranno una vita più facile della nostra.

Maria Teresa Fiorio

ex soprintendente Lombardia, dirett. Musei Civici

1 Ricorrere a personalità straniere avrebbe il vantaggio di assicurare un’apertura internazionale, di facilitare scambi con altre realtà estere e, attraverso un circuito più ampio, dare una maggiore visibilità al nostro patrimonio. Occorre però capire quale ruolo i nuovi direttori devono ricoprire: si vuole puntare su una gestione più moderna e quindi privilegiare soprattutto gli aspetti manageriali o si cercano personalità di alto livello scientifico, in grado di promuovere ricerca e valorizzazione delle raccolte? Nel primo caso il rischio è che le complesse procedure burocratiche risultino incomprensibili per uno straniero; nel secondo caso, occorre una conoscenza del patrimonio che si ottiene di solito in lunghi anni di esperienza sul campo.

1 Ricorrere a personalità straniere avrebbe il vantaggio di assicurare un’apertura internazionale, di facilitare scambi con altre realtà estere e, attraverso un circuito più ampio, dare una maggiore visibilità al nostro patrimonio. Occorre però capire quale ruolo i nuovi direttori devono ricoprire: si vuole puntare su una gestione più moderna e quindi privilegiare soprattutto gli aspetti manageriali o si cercano personalità di alto livello scientifico, in grado di promuovere ricerca e valorizzazione delle raccolte? Nel primo caso il rischio è che le complesse procedure burocratiche risultino incomprensibili per uno straniero; nel secondo caso, occorre una conoscenza del patrimonio che si ottiene di solito in lunghi anni di esperienza sul campo.

2 La qualità e il fascino delle collezioni dei musei italiani è innegabile e moltissimi sono gli specialisti d’arte italiana che lavorano come conservatori nei principali musei del mondo. È la qualità del patrimonio che li rende attrattivi per uno studioso straniero. Sempre che si punti su uno studioso.

3 Credo che il problema principale per uno straniero che venisse a dirigere un museo italiano stia soprattutto nella difficoltà di districarsi nelle pastoie burocratiche e nelle logiche complesse che complicano, e a volte bloccano, ogni iniziativa. Probabilmente anche nel rapporto con le diverse competenze di altri organismi ministeriali, come le Soprintendenze che continuano a occuparsi del territorio, e con gli enti locali, un professionista straniero potrebbe non comprenderne i meccanismi. Un punto molto delicato e controverso sono le difficoltà che talvolta sorgono nei rapporti con il sindacato, che in alcune realtà museali italiane non facilita la vita ai direttori di un grande museo.

Altri articoli dell'autore

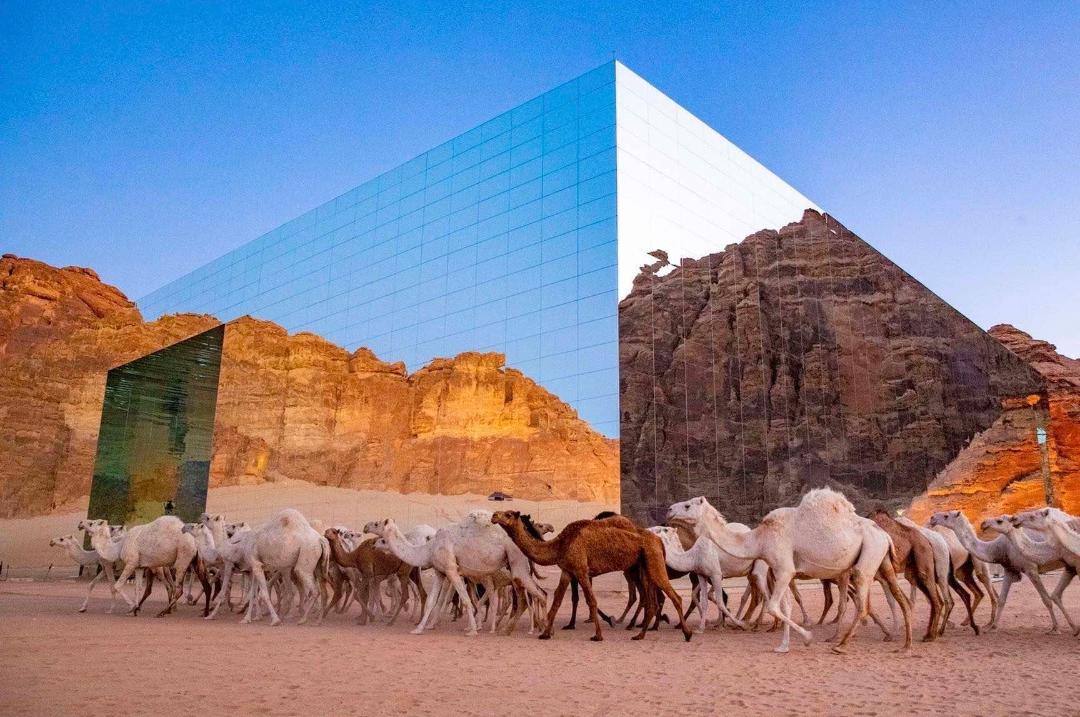

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda

Con il numero di marzo, dopo 200 «Pagelle dei musei italiani», la nostra esperta conclude la sua «indagine sul campo» attraverso allestimenti, illuminazione, servizi, sistemi informatici, caffetterie e bookshop. A tutto ha dato un voto: anche ai fasciatoi nelle toilette

Capitale Europea della Cultura 2025, la «Manchester tedesca», distrutta dagli Alleati e ricostruita come Karl-Marx-Stadt, oggi rilegge sé stessa e il proprio passato urbano. E punta a coinvolgere «la gente» perché faccia sentire la sua voce

I consigli di turismo letterario per il mese di dicembre