Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Chiara Corridori

Leggi i suoi articoliTra Fondazione Prada e il cinema l’attrazione è reciproca da oltre due decadi. Apripista tra le iniziative messe in campo, la partnership con il Tribeca Film Festival, agli inizi del 2000, per presentare in anteprima, a New York e a Milano, una selezione di film della kermesse americana, e poi, a stretto giro, la collaborazione con la Biennale di Venezia concentrata su un programma di recupero e restauro che ha incluso film italiani di genere, dimenticati o incompresi, girati tra gli anni Cinquanta e Settanta, opere cinesi distribuite prima della Rivoluzione del 1949, titoli rari appartenenti alla produzione popolare giapponese e film della commedia musicale sovietica realizzati dagli anni Trenta ai Settanta. Nel tempo il raggio d’azione si è esteso a ricerche, esplorazioni, dialoghi e crossover con gli altri linguaggi dell’arte e all’apertura di una sala di proiezione nata nel 2015 nello stesso scenario metafisico, tra strutture contemporanee ed edifici di archeologia industriale, della sede milanese permanente della Fondazione presieduta e diretta da Miuccia Prada. Dal 2023 si chiama Cinema Godard – un omaggio all’opera e al pensiero del cineasta franco-svizzero – e ha una missione precisa: proporre rassegne tematiche, retrospettive, anteprime e incontri con autori e critici, spaziando liberamente tra generi, stili, tempi e geografie esistenziali. Eterogeneità è una parola chiave che Paolo Moretti ripete come un mantra nel dettagliare la sua azione di curatore della programmazione. Un CV illuminato dalla settima arte – direttore della Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes tra il 2018 e il 2022, responsabile del Dipartimento Cinema dell’ECAL (École cantonale d’art de Lausanne) e direttore dei Cinémas du Grütli di Ginevra – in circa tre anni si è mosso per addizione, aggiungendo all’offerta del Cinema Godard un rosario di progetti felici, compreso il nuovissimo Fondazione Prada Film Fund, concept annuale di sostegno al cinema indipendente, sviluppato in collaborazione con Rebecca De Pas, preannunciato sottovoce quest’estate e ora prossimo al decollo. Per parlare con lui di cinema, partiamo da qui.

Com’è nato il Fondo?

Questo progetto è nato da una discussione con Miuccia Prada e rappresenta un'evoluzione naturale delle attività della Fondazione nel campo del cinema. Ne rafforza l’impegno profuso in 20 anni attraverso iniziative che hanno spaziato dal restauro di film alle collaborazioni con registi internazionali come David Cronenberg e Alejandro González Iñárritu. Negli ultimi tempi abbiamo dato un nuovo corso alla programmazione cinematografica diversificandone l’operato e giunti a questo punto ci siamo chiesti cosa potevamo fare di più. Ci è parso utile fornire un aiuto alla produzione del cinema ad alto valore artistico, lo stesso che siamo soliti presentare e che abbiamo voglia di difendere. Il Fondo del valore complessivo di 1,5 milioni di euro sarà lanciato in autunno con una call for entries.

Su quali criteri si concentrerà la selezione?

A partire da questa edizione ogni anno il comitato di selezione del Fondo individuerà una rosa di progetti di lungometraggi, senza alcuna restrizione geografica né di genere cinematografico. La scelta si baserà esclusivamente su criteri di qualità, originalità e visione.

Potranno partecipare al bando soltanto opere cinematografiche già ultimate o anche quelle ancora in progress?

Saranno ammessi progetti in tre fasi cruciali: di sviluppo, produzione e post-produzione e naturalmente per ognuna verranno applicati criteri di eleggibilità specifici.

Il fondo sarà destinato a un solo progetto?

No, sarà ripartito tra una dozzina di opere selezionate tra tutte quelle che avranno risposto alla call.

Quando saranno annunciati i vincitori?

Non abbiamo ancora definito una data precisa, ma pensiamo sarà tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio.

Il fondo mette in luce l’essenza di Cinema Godard che è una sala di proiezione, ma anche motore di un programma culturale legato a doppio filo con le attività artistiche intessute da Fondazione Prada. Cosa significa oggi dare un'anima a una programmazione cinematografica all'interno di un'istituzione museale?

È una domanda complessa e aperta. La nostra idea è considerare la sala come un'occasione per costruire un progetto culturale riflettendo continuamente su diversi parametri che riguardano in primis il contesto territoriale e le proposte che vi sono già presenti. Penso che il futuro delle sale consisterà nell’avere un’anima, sarà sempre meno una questione di vendere un prodotto e sempre più di sviluppare un discorso articolato, coerente e organico rispetto al tessuto culturale in cui si opera. L'intenzione è di non essere in concorrenza con nessuno, bensì complementari e di arricchire la proposta d'insieme della città.

Per esempio in che modo?

Personalmente sono molto legato ai festival, vengo da quel mondo e ho una grande ammirazione per diversi eventi che si svolgono a Milano. Hanno una bella e lunga storia in città e una delle prime cose che mi è venuta voglia di fare in qualità di curatore è collaborare con queste realtà.

Quali in particolare?

Il Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina (FESCAAAL), un appuntamento di lungo corso, gestito da persone estremamente informate e appassionate. E poi il MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano, e il Filmmaker Festival. Con tutti abbiamo trovato corrispondenze, incroci di traiettorie, che ho sempre desiderato valorizzare.

Qual è il plus di essere parte di un polo culturale come Fondazione Prada?

Appartenere a un complesso di cultura contemporanea così articolato e prestigioso per la sua storia è ovviamente un grande vantaggio per la sala: gli ospiti che invitiamo si sentono valorizzati in un altro modo rispetto probabilmente ad altri contesti. Inoltre essere l'estensione ulteriore di un concept composito consente di poter contare su una fitta rete di conoscenze e di dinamiche consolidate. Ad esempio su alcuni artisti e artiste c'è stata un'integrazione, una corrispondenza, un dialogo estremamente naturale e organico tra il cinema e gli altri poli di ricerca della fondazione.

Come è accaduto con Miranda July?

Sì. Apprezzo Miranda da anni. Siamo partiti dall’idea di presentare la sua filmografia completa al Cinema Godard. Trattandosi di un’artista multidisciplinare abbiamo iniziato a pensare di realizzare in contemporanea qualcosa anche al di fuori del cinema ed è nata così la personale Miranda July: New Society negli spazi dell’Osservatorio. In senso opposto può capitare di partire da una mostra per creare un progetto di sala. È accaduto per esempio con l’esposizione For My Best Family dell’artista Meriem Bennani, in occasione della quale sono state presentate al cinema le sue opere video ed è stata organizzata una conversazione con il pubblico. Concepire un'esposizione e costruire una retrospettiva sono davvero due lavori molto diversi, però in un contesto organico come quello della Fondazione si possono combinare in modo molto naturale e dialogare.

Lei è curatore del Cinema Godard dal 2022. Quali sono le sue linee guida?

Ho tratto ispirazione dalla struttura di programmazione di un festival e cercato di adattarla a quella di una sala. Come succede a Venezia o a Cannes, dove ci sono diverse sezioni: In Concorso, Fuori Concorso, Orizzonti, Un Certain Regard ecc. per Cinema Godard abbiamo pensato a diversi contenitori ricorrenti. Così #Anteprima, la sezione dedicata ai film inediti prima della loro uscita nelle sale, #Supernova, l’appuntamento mensile sui talenti emergenti del cinema contemporaneo, #Sonic che rivela le molteplici connessioni tra musica e immagini in movimento: sono linee guida pensate per aiutare pubblici diversi a orientarsi e avvicinarsi al programma. Ogni mese individuiamo per ciascuna i contenuti più appropriati e interessanti e soprattutto cerchiamo di vegliare su un equilibrio generale.

Quest’armonia fa forse rima con diversità?

Decisamente. La diversità è sempre presente in termini di epoche, stili, generi e sensibilità.

C’è una fascia e un tipo di pubblico in particolare che vi interessa raggiungere?

No. Ci rivolgiamo a uno spettro più largo possibile. Mi appassiona far incontrare universi apparentemente molto distanti e concepire un programma di cinema anche come spazio fisico, come luogo di incontri tra mondi paralleli che ogni tanto si sovrappongono.

Chi lo frequenta con più assiduità?

Il nostro pubblico è estremamente variegato, tanto che non potrei incasellarlo in singole tipologie. In termini anagrafici però possiamo dire che la fascia più rappresentata è compresa tra i 20 e i 40 anni.

Lascia ben sperare per il futuro del cinema.

La passione per il cinema nella sua forma classica, con film di una/due ore e mezzo da fruire collettivamente in una sala, non penso sia in discussione. Il discorso aperto e in evoluzione riguarda più i luoghi e le modalità di presentazione. Ogni sala dovrà sviluppare un discorso autonomo rispetto a quanto si faceva negli anni Ottanta, Novanta e Duemila, quando una realtà di Arese poteva assomigliare a una di Parma. Penso che oggi sia richiesto uno sforzo creativo supplementare per poter esistere e comunicare con il proprio pubblico.

Quanto conta la relazione con l'attualità culturale e politica nella programmazione?

Non inseguiamo l'attualità. Più che con quanto accade nel presente c’è una relazione più ampia con lo spirito del tempo. Quindi anche quando torniamo al cinema del passato lo facciamo per raccontare o far emergere qualcosa che ci permetta di leggere meglio la contemporaneità.

La sala di proiezioni cinematografiche nella sede milanese di Fondazione Prada dal 2023 ha preso il nome di Cinema Godard. Un’operazione che si ferma all’omaggio all’autore o ci sono anche rimandi più profondi al suo operato?

Il nome rinforza il legame ideale con il regista che nel 2019 ha concepito e realizzato per la Fondazione le sue due uniche installazioni permanenti aperte al pubblico: Le Studio d’Orphée e Accent-soeur. L'omaggio più evidente è stato ripercorrere la sua filmografia a poco tempo dalla scomparsa. Detto questo Godard resta una delle figure chiave della storia del cinema e non smette di essere un'ispirazione proprio per la sua traiettoria, per il gusto, per la costante sperimentazione. Intorno ad alcune parole chiave, quali visione e ricerca, ci possono essere delle corrispondenze naturali con la Fondazione. Il suo nome dato al cinema suona anche come un monito di non sederci mai sugli allori, di continuare a pensare diversamente, di risuonare con la contemporaneità ed essere sempre attivi.

Qual è la sua visione di cinema riverberata dalla programmazione?

Anche questa è una domanda vertigine. Diciamo che è una visione lontana dai dogmi, che cerca di provocare riflessioni e di stimolare uno sguardo critico. Non è però un’idea di cinema che pretende di impartire lezioni. È, prima di tutto, un invito: un’occasione per riflettere e apprendere, senza per questo rinunciare al puro piacere dell’esperienza cinematografica.

Lei quando si è innamorato del cinema?

Ci sono state tante scintille che mi hanno insegnato quanto il cinema sia importante come strumento semiotico per interpretare la realtà. La nostra mente pensa per immagini e il cinema è un bacino di significanti che sviluppano e arricchiscono il pensiero e il modo di vedere le cose. I primi innamoramenti sono arrivati nell’adolescenza grazie al programma tv Fuori orario. Le notti trascorse a vedere i film che proponeva penso siano uno dei grandi luoghi di formazione di diverse generazioni di cinefili.

Oscillante tra le due polarità, semiotica e sogno, il cinema ha una responsabilità in più per rinsaldare la qualità e il potere delle immagini in una società come quella di oggi subissata dallo scrolling dei social?

Assolutamente. Il cinema per come lo intendo io è l'antitesi di questo flusso di immagini a cui siamo costantemente esposti, perché richiede un tipo di lettura diverso in termini di codici e di tempo. Spezza questo flusso ininterrotto e ci lascia lo spazio per pensare a ciò che stiamo guardando e per ripensare a noi stessi in relazione alle immagini del film che stiamo guardando.

Il 5 settembre riprende la programmazione dopo la pausa estiva. Qualche anticipazione?

Ci sarà una retrospettiva completa dei lungometraggi di Iñárritu, che il 19 sarà presente in sala per un talk. Il 27 settembre interverrà dal vivo il regista americano Alex Ross Perry per la presentazione del suo film Pavements, sul gruppo omonimo. È un'operazione molto interessante realizzata in collaborazione con il festival Archivio Aperto di Bologna e con il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Un altro esempio del nostro piacere di interagire e fare rete con realtà culturali che stimiamo.

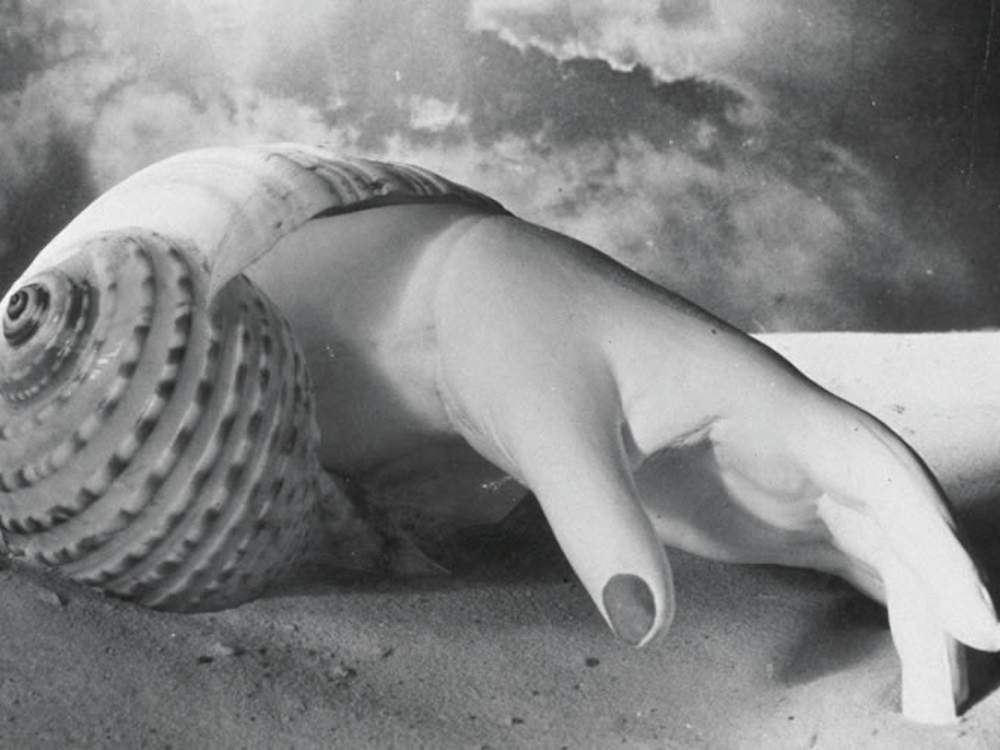

Francesco Vezzoli_Trilogia della morte

Alejandro Gonzalez Inarritu_CARNE y ARENA_ph Chachi Ramirez

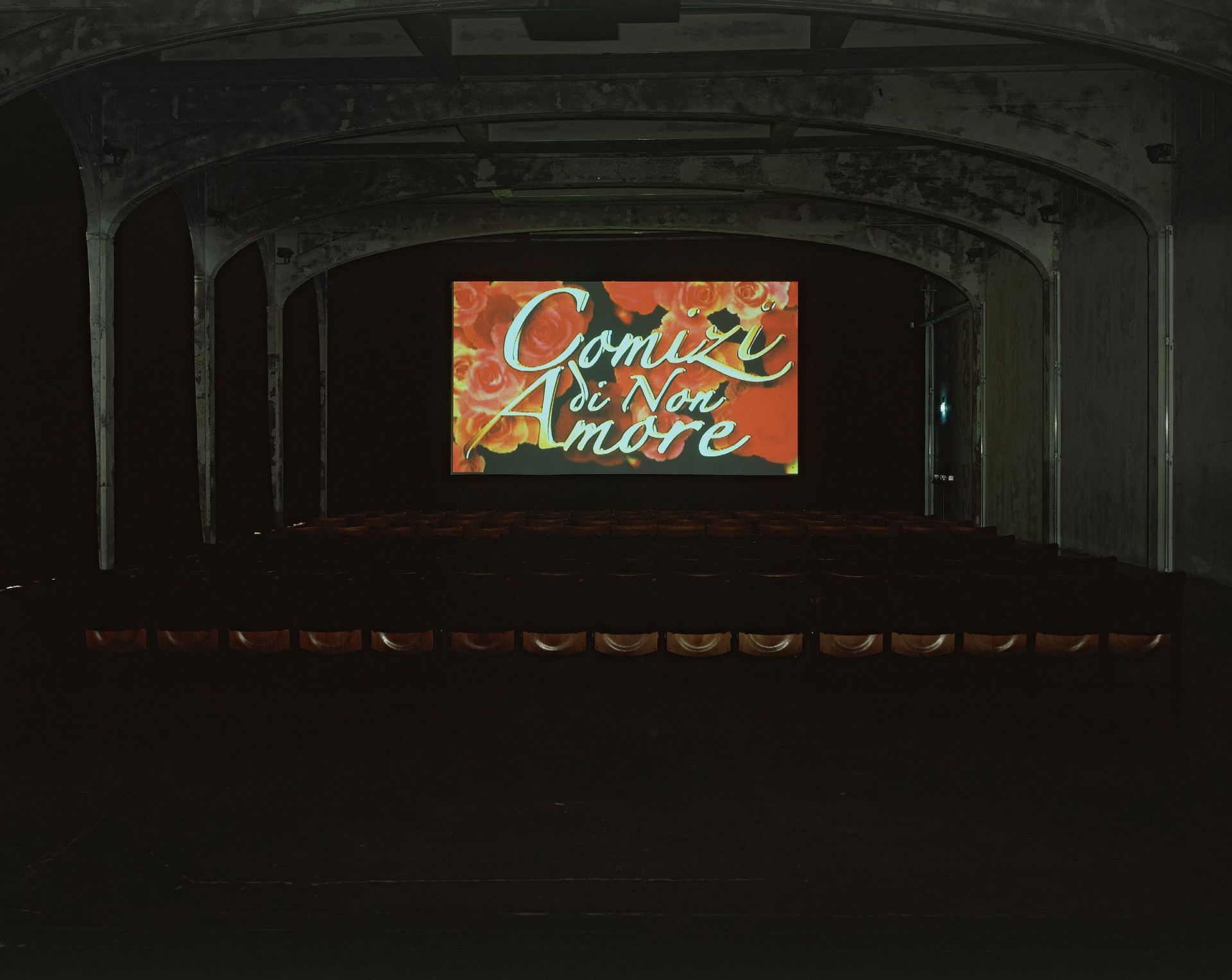

Cinema Godard_Soggettiva Werner Herzog_ph Patrick Toomey Neri

Altri articoli dell'autore

Una originale biografia dell’artista parigina intreccia la sua vita con nomi celebri della cultura del Novecento, persone comuni e con un grande assente: Pablo Picasso