Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Jacopo Bedussi

Leggi i suoi articoliCon un icastico post su Instagram all’inizio di settembre, la proprietà ha annunciato la chiusura del Plastic, il leggendario club milanese creato da Nicola Guiducci e Lino Nisi nel 1980, in un momento di deflagrante postmoderno, condizione che appena osava dire il proprio nome, ma già si manifestava in gran pompa e si sarebbe fatta poi egemonica per almeno due decenni, e forse, vai a capire, ci siamo ancora tutti dentro. Solo due anni più tardi, Pier Vittorio Tondelli avrebbe parlato di altre notti e altri club adriatici, già forse derivativi di quel che al Plastic stava accadendo, come di «missaggio di antiche forme e nuovissime attitudini». Sui social e sui giornali in questi giorni grande cordoglio e lunghi coccodrilli, come è anche giusto che sia per quella che era diventata un’istituzione a tutti gli effetti glocal, con anche il suo bell’Ambrogino d’Oro nel 2009 per civica benemerenza in quanto, si legge «[Il Plastic] non è solo una discoteca ma un luogo in cui si incontrano creatività e nuove tendenze».

E però sembra che in quest’epoca del sé, sempre e più ombelicale, si finisca poi per non far altro che rimpiangere e cedere il passo a nostalgie che nemmeno si sono vissute. E tutto era prima sempre più autentico, e irripetibile e migliore. Con un resto di malcelata prosopopea e boria, come a dire, essendoci io stato, sono per uguaglianza anch’io meglio di te che certe storie puoi solo sentirtele raccontare. L’esercizio però così si fa sterile e la retorica celibe.

Sarebbe forse più utile cogliere l’occasione per un compendio, ragionato ma non troppo, di quel che invece il Plastic è stato, tanto quanto manifestazione ma soprattutto in quanto metodo. Perché se quel che è stato è stato e i ricordi personali sono merce rispettabile ma necessariamente emotiva, provare a estrarre da un’esperienza modi, scelte e prese di posizione può diventare utile per immaginare e modellare scenari contemporanei e, sarebbe bellissimo, futuri.

Ma anche perché, possiamo dirlo senza timore di smentita, per un club 45 anni sono un’aspettativa di vita ultraterrena, probabilmente unica se consideriamo il dato che in questi 45 anni la persona che ha messo i dischi la prima sera è la stessa che li ha messi anche l’ultima, con pur ovviamente infinite collaborazioni e tre soci storici che vanno citati ossia Rosangela «Pinky» Rossi, Sergio Tavelli e Lucio Nisi, che con ruoli diversi nel corso di questa lunga vita hanno tenuto in piedi la struttura oltre che la visione.

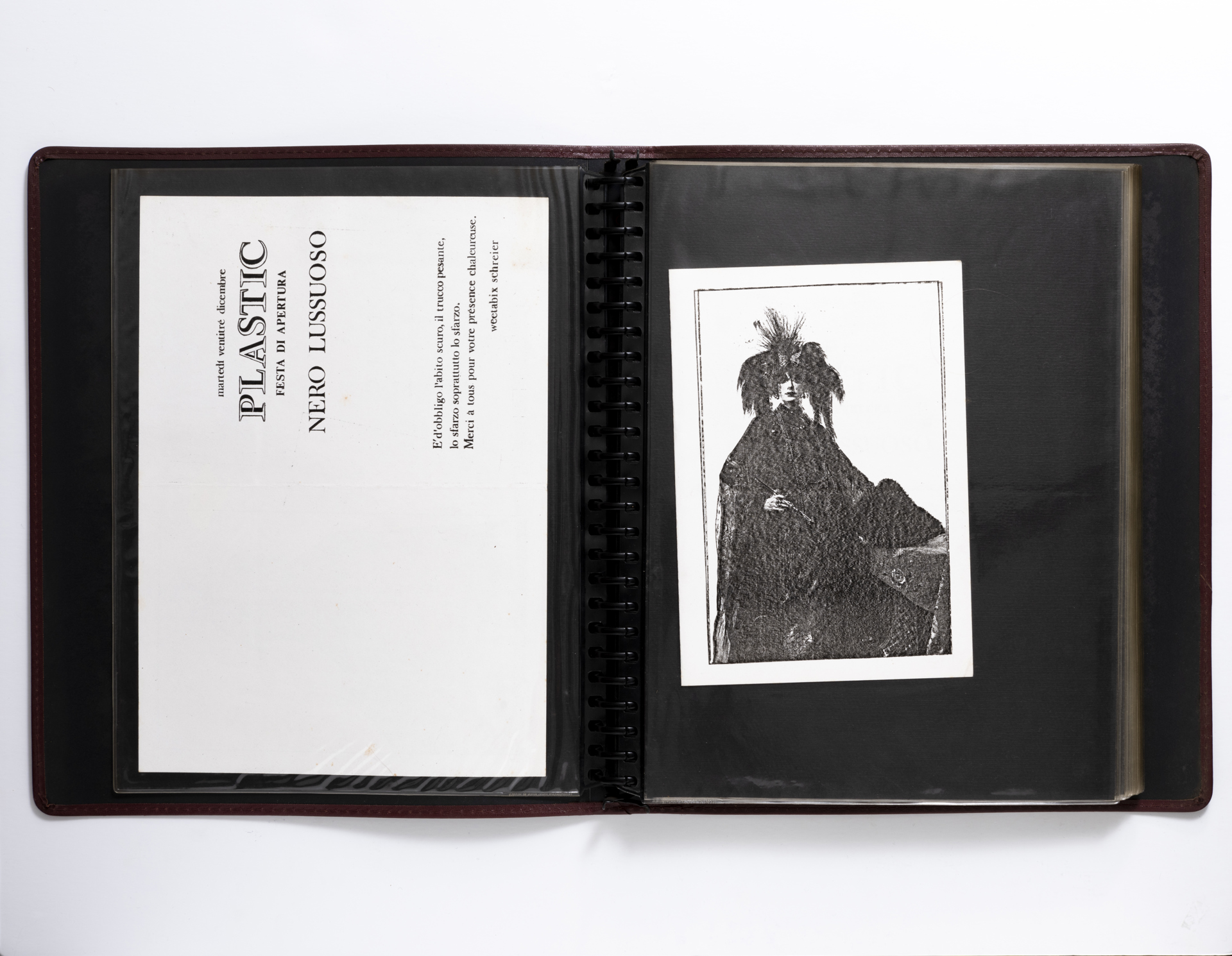

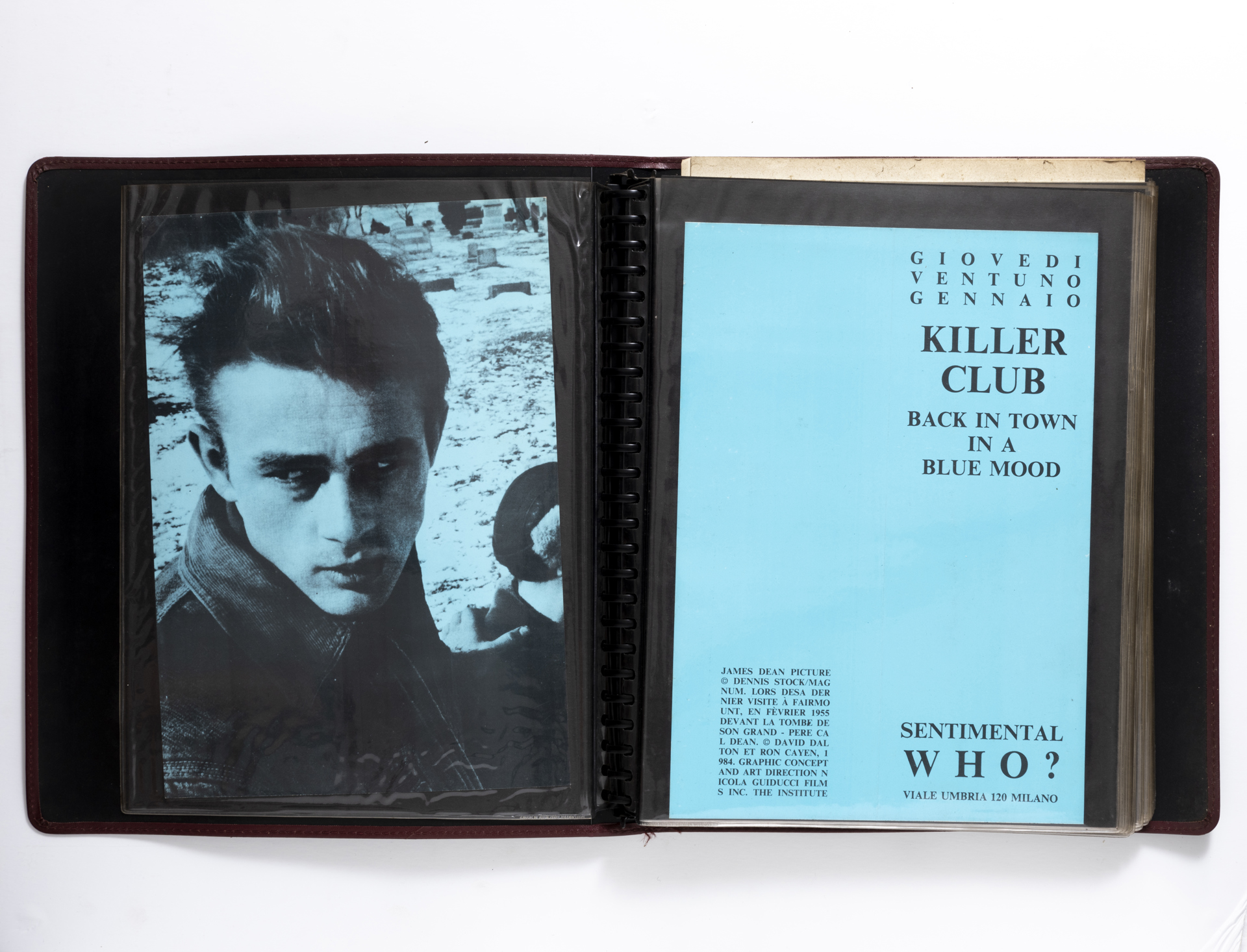

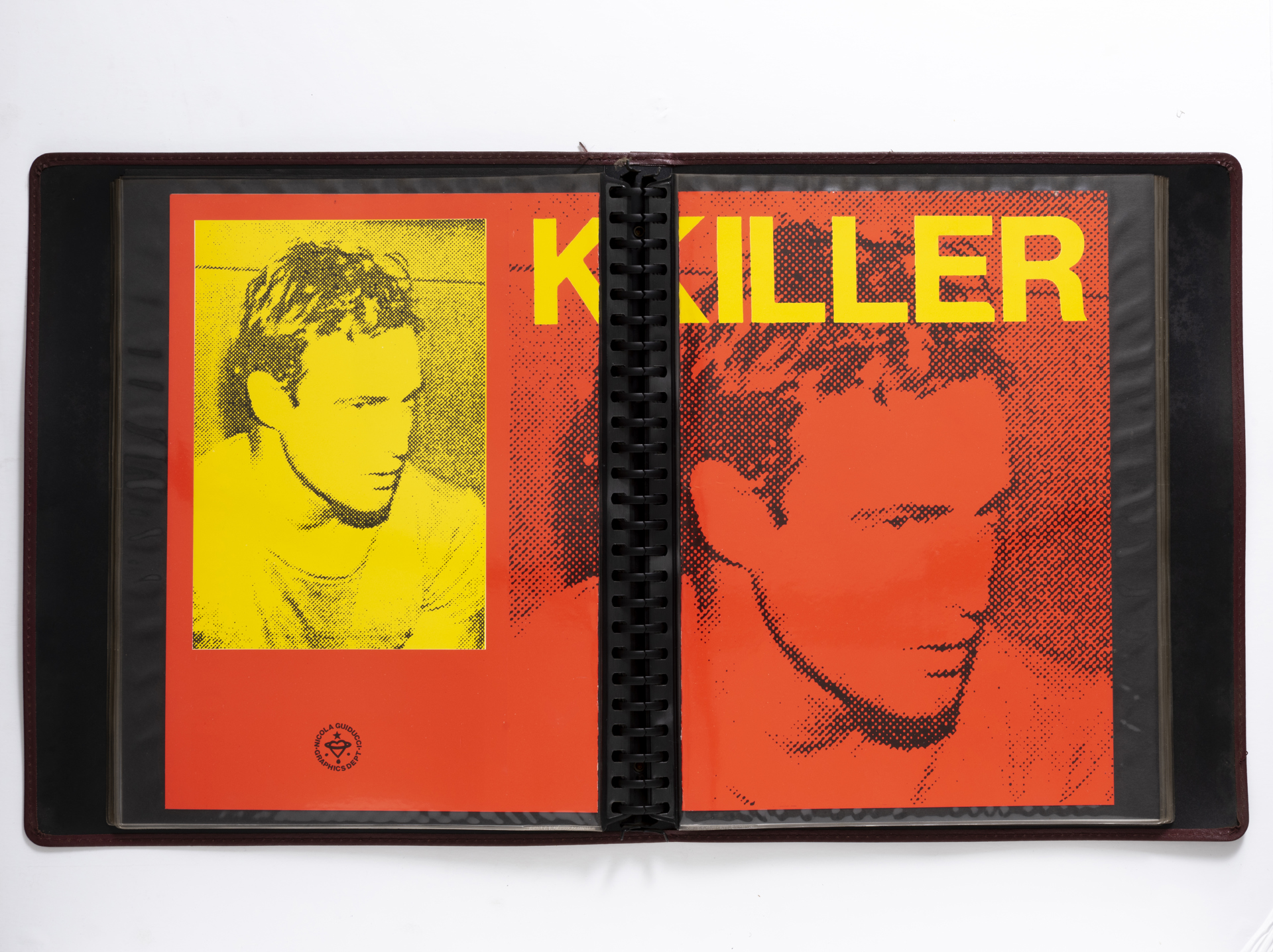

Uno degli inviti creati da Nicola Guiducci tra gli anni Ottanta e Novanta per il Plastic

Una prima questione centrale di questa storia ha probabilmente a che fare con la geografia della città. Le scelte, o il caso, che hanno definito i luoghi in cui ha preso vita raccontano infatti già di una (psico)geografia che rappresentava un modo di essere. Nato in un caseggiato dimesso e anonimo al civico 120 di viale Umbria, in quella che 45 anni fa era ancora ben delineata come periferia, e poi trasferitosi nella nuova sede in un capannone in via Gargano nel 2012, quindi ben prima della gentrificazione e del Villaggio Olimpico, il Plastic si è sempre posizionato in zone liminali, margini in divenire. Divenendo così meta di contro-pellegrinaggio rispetto alle abitudini della movida borghese meneghina.

Un ibridismo topografico che nasceva sia da una necessità libertaria sia da un rivendicato snobismo che ridefiniva le regole di accesso e di status. Nel fondamentale libro fotografico This is Plastic, 25 years of hard clubbing pubblicato nel 2005, Guiducci scrive «Once, we really used to dress up to go out, I mean out in the streets in the day time... And shock people while the police would always be stopping us and warning us, saying we were under their control. So we decided to close ourselves in a ghetto. A very private, golden one» (Una volta ci vestivamo davvero eleganti per uscire, intendo per andare in giro per strada durante il giorno... E scioccavamo la gente, mentre la polizia ci fermava continuamente e ci ammoniva, dicendoci che eravamo sotto il loro controllo. Così abbiamo deciso di chiuderci in un ghetto. Uno molto privato, dorato). E quindi uno spazio con regole proprie, anche molto rigide, contrariamente a come spesso viene raccontato, e cioè spazio libero. No, il Plastic non è mai stato uno spazio libero. Piuttosto un luogo altro e anarchicamente, autorialmente, normato, ma pronto a dialogare alla pari con le tensioni e le pulsioni che provenivano da fuori.

Forse, guardando indietro, una piattaforma primigenia di incontro e scambio regolato, perché curato da un autore molto consapevole, Nicola Guiducci, che il Plastic l’ha inventato e nutrito. E quindi dispositivo, umano e spaziale soprattutto all’inizio, quando i confini del Plastic coincidevano coi confini del suo creatore, postmoderno per definizione, che ingloba, rielabora e restituisce estetiche, musica, pose, moda e mode, architettura, arte, letture, codici, linguaggi. In una parola: cultura.

Uno degli inviti creati da Nicola Guiducci tra gli anni Ottanta e Novanta per il Plastic

Contrariamente a quanto si ripete sulla stampa ogni volta che se ne parla, denotando la rara pigrizia provinciale di chi scrive, entrare al Plastic non ti faceva sentire a Londra o a Parigi o a New York. Entrando al Plastic ci si sentiva a Milano. Nella sua forma più smagliante. E poi naturalmente c’era la musica. Sempre definita come unica, d’avanguardia, fuori dagli schemi. Ed è indubbiamente vero. Il cervello musicale di Guiducci è un mare-magnum organizzatissimo, in cui si dipanano infinite vie dei canti narrative fatte di selezione e curatela di brani che vengono associati per evocazione, ironia, similitudine e opposizione, bordoni sotterranei o subacquei, affinità anagrafiche, e chissà che altro, in pastiche coesi che nel proprio svolgersi si insinuavano nei fruitori come storie, narrazioni a tutti gli effetti. Ma anche (soprattutto forse?) come colonne sonore di estemporanei film da lui diretti. La musica di Guiducci è sempre stata in un certo senso una colonna sonora per un «ambiente preparato» (ovviamente da lui). Avendo a che fare più con la performance corale o l’happening che non con la distribuzione massiva da dj a pubblico a cui siamo oggi abituati. Musica scelta per produrre attitude, forse un certo modo di atteggiarsi o di appoggiarsi al bancone, un certo modo di ballare, un certo modo di pensare.

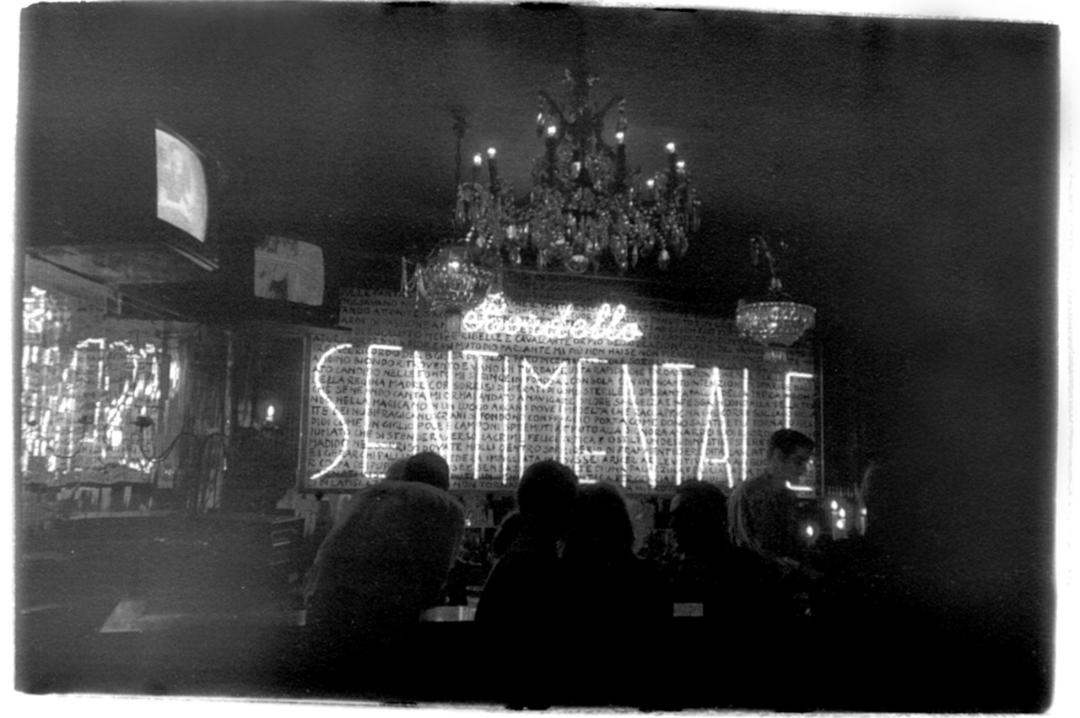

E quindi arriviamo all’ambiente. Il Plastic è stato per 45 anni un luogo che cambiava sempre senza cambiare mai. Anno dopo anno le ispirazioni architettoniche e decorative, gli statement scritti a caratteri di scatola sui muri, i lampadari, gli oggetti, i neon, si sono succeduti per accumulo o per sottrazione, in un cinemino do it yourself che diventava palcoscenico. Diorama notturno in cui prendeva vita un’immagine coordinata ante litteram in continua evoluzione, connessa analogicamente a spiriti affini che oltremanica od oltreoceano producevano altre identità glocal e genii locorum.

Immaginario a getto continuo e fascinazioni linguistiche, boutade modali. Immagini, immagini, immagini e ancora immagini, in movimento sugli schermi o stampate sui flyer, che sono corpus ed enciclopedia minima ma perché incompleta (e non poteva essere altrimenti in quella foga di novità che a tutto pensava tranne che a storicizzare) dell’urgenza e della necessità di dare forma a un nuovo modo di essere, che in quegli anni Ottanta trasfigurava il banale facendosi identità anche molto politica o almeno incontestabilmente cool. E a un certo punto forse una mostra come si deve non guasterebbe, come quella sul Blitz (altro seminale club di Covent Garden che durò dal 1979 al 1980 cambiando la notte e quindi il mondo) che ha da poco inaugurato al Design Museum di Londra.

È facile oggi relegare quell’esperienza agli arbitrari e bigotti sottoinsiemi delle sottoculture o, peggio, della controcultura. Ma basta un pizzico di onestà, almeno post mortem, per riconoscere a questo inaspettato laboratorio la centralità che ha avuto nella formazione di generazioni di produttori di senso. Impresa culturale a tutti gli effetti, durante questi 45 anni di storia, c’è una frase che Nicola Guiducci ha scritto sui muri, o sui flyer o ha ripetuto in modo ricorrente: «Sorry for this, but we’re making culture».

Gli anni Ottanta non possono tornare (e va benissimo così), ma quel modo di intendere la propria identità sociale forse dovremmo trovare il modo di perpetuarlo.

Uno degli inviti creati da Nicola Guiducci tra gli anni Ottanta e Novanta per il Plastic

Altri articoli dell'autore

Rassicura, unifica, semplifica. Ma nel farlo perde proprio ciò che la rende interessante: la sua instabilità, la sua capacità di cambiare, di tradirsi, di assorbire il mondo

Contro il possesso, contro l’icona, per un’etica del metodo. Abbiamo rivolto alcune domande al designer e artista austriaco, il cui archivio è ora in mostra al Mak di Vienna

La sua rilevanza non deriva dall’eredità estetica. Dipende dalla sua capacità di mettere in crisi il sistema moda come dispositivo di produzione culturale. Lo racconta il Mak

La 65ma edizione dell’evento portoghese, emblema delle fashion week «ai margini», conferma che se vogliamo esplorare davvero la moda, occorre tenere d’occhio anche ciò che accade ai confini dell’impero