Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Davide Landoni

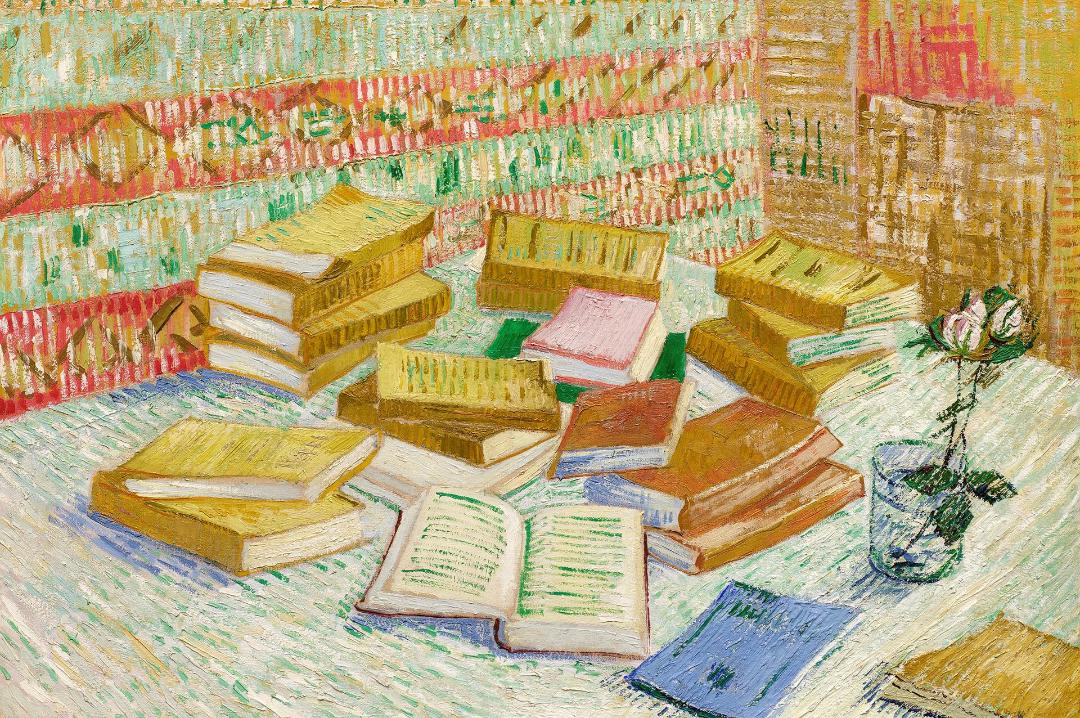

Leggi i suoi articoliL'unico ordine autentico che un gruppo di libri può assumere su un tavolo è quello che li pone alla rinfusa. Alcuni aperti, alcuni chiusi; allineati in modo asimmetrico, in bilico gli uni sugli altri; in pile scomposte se non franate, slavine di lettere arginate da dorsi e copertine, rilegature più o meno precise, più o meno colorate. Sceglie di ritrarli proprio così, i suoi libri, Vincent van Gogh, nelle nove nature morte a tema letterario arrivate fino a noi. Forse ne dipinse altre, forse no. Di certo non lo fece mai casualmente, per mancanza di ispirazione, ma sempre con la precisa volontà di esprimere una passione. «L'amore per i libri è sacro quanto l'amore per Rembrandt», scrisse in una lettera al fratello Theo, nel 1880. Per un uomo costretto dall'indole e dalle circostanze a una dolorosa solitudine, la letteratura deve aver rappresentato evasione e consolazione, un modo per creare un guscio attorno a sé e allo stesso tempo espandere il proprio universo interiore. Questo mondo di parole, che in fondo sono un mezzo per giungere all'immagine, scandiva la quotidianità di van Gogh, la nutriva. Nonostante quando pensiamo a lui la prima immagine è forse con un pennello, a interpretare sulla tela il paesaggio che lo circonda, non era ovviamente la sua unica attività.

Opere come «Romans Parisiens (Les Livres jaunes)» del 1887 ci danno l'opportunità di figurarcelo al rientro dalle sessioni en plein air, mentre fuori imbrunisce e il fresco della sera lo invita a tornare nella sua stanza, in questo caso a Parigi, e stanco sedersi davanti ai volumi che prima di uscire stava consultando. Uno è aperto, si notano delle evidenziature verdi. Molti hanno la copertina gialla, tipica delle edizioni tascabili dell'editore parigino Charpentier. Sono sgualciti, impolverati, vissuti. Sono uno specchio di parte della sua essenza, una sorta di autoritratto. Come un anno dopo avrebbe fatto con «La sedia» (1888), anche questi volumi sono un modo per van Gogh di riflettere su di sé. Un individuo umile dallo spirito ampio. Che quando rientra a casa la sera non ha nessuno con cui condividere il pasto o un abbraccio, ma una pila di romanzi in cui immergersi. Ma di quali libri si tratta?

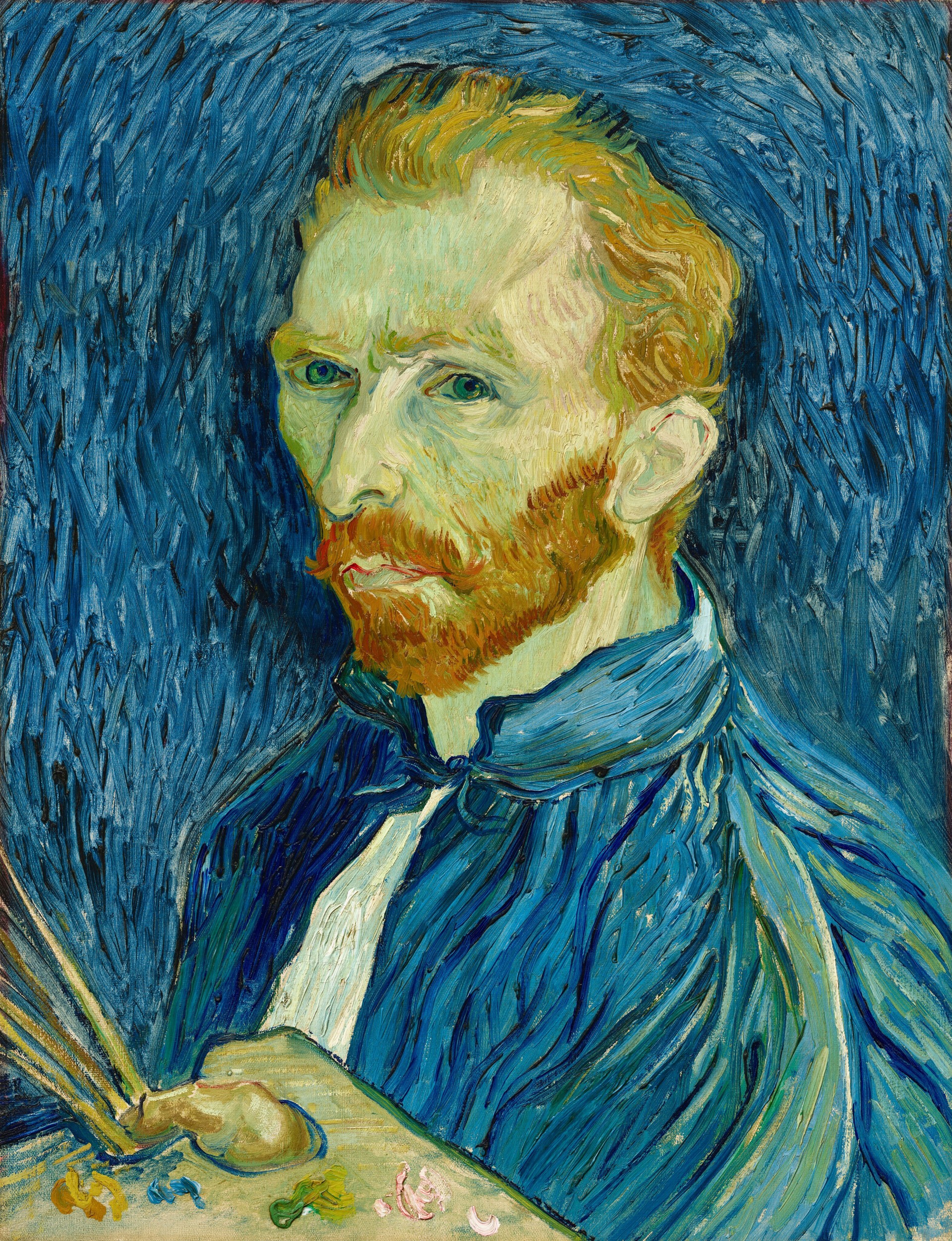

Vincent van Gogh, «Self Portrait», 1889

Nell'opera in questione gli esperti rintracciano tre romanzi naturalisti francesi, gli unici che si può dedurre fossero effettivamente in suo possesso. Sono «Brava gente» di Jean Richepin, «Al paradiso delle signore» di Émile Zola, «La figlia Elisa» di Edmond de Goncourt. Opere che pongono il verismo e la natura su un piano fortemente poetico, come quelle di autori quali Guy de Maupassant, Alphonse Daudet e Gustave Flaubert, anche loro citati tra le letture del pittore. Presumibilmente van Gogh ha infatti posseduto altri volumi, ma non ne abbiamo una prova certa. Anche per i libri sopracitati, tutto sommato, si tratta di una deduzione. Il fatto che li abbia scelti per il quadro suggerisce un legame intimo, domestico con questi oggetti, ma non è una prova inequivocabile che fossero effettivamente di sua proprietà. Sicuramente li conosceva, dal momento che in una lettera al fratello, descrivendo l'opera, scrisse che i libri funzionano come una «grande fonte di luce», anche se sono espressione di «una letteratura cupa».

Oltre che nel quadro, forse i libri svolgevano lo stesso ruolo nella vita di van Gogh. Molto religioso, sappiamo che rileggeva spesso la Bibbia, di cui conosceva interi passaggi a memoria. Così come di altri testi teologici. Filone filosofico-morale in cui si inserisce anche «Il pellegrinaggio del cristiano» (The Pilgrim’s Progress) di John Bunyan, che racconta del percorso di un uomo dalla sua città natale fino al Paradiso. In generale, parevano interessarlo le opere letterarie che più si avvicinano ai temi (anche pittorici) a lui cari, o in cui si sentiva personalmente coinvolto. La ricerca spirituale, dunque, così come l'esilio, la solitudine e la speranza di un futuro migliore. Ma anche le questioni sociali inerenti la povertà e l'ingiustizia, l'emarginazione a cui è confinata una parte della popolazione. Insieme agli sforzi di resistenza e coraggio per cercare di superare avversità e sfortune.

Non a caso van Gogh scrisse molte volte a Theo, e non solo, di Charles Dickens, menzionando titoli come «Tempi difficili» (Hard Times), «Canto di Natale» (A Christmas Carol), «Le campane» (The Chimes) tra quelli che ha letto o riletto. Uno dei suoi autori preferiti, l'inglese, proprio per la capacità di rappresentare la povertà, la sofferenza e le disuguaglianze sociali. In particolare, «Canto di Natale» e «L’uomo infestato» (The Haunted Man), sono tra i libri su cui van Gogh dichiarava di tornare quasi annualmente. Per la stessa ragione si appassionò a Victor Hugo, di cui lesse «I miserabili» e «Notre-Dame de Paris», confessando di ritrovarsi in alcuni dei personaggi, sentendosi quindi visto, riconosciuto, capito. Anche Shakespeare è un autore che van Gogh citava con ammirazione. Per esempio, in una lettera disse: «Shakespeare - chi è misterioso come lui? - il suo linguaggio e il suo modo di fare le cose sono sicuramente alla pari di qualsiasi pennello che trema per la febbre e l'emozione». Chiede anche a Theo: «Hai mai letto Re Lear?», dimostrando di averlo letto o almeno di aver intenzione di farlo.

Vincent van Gogh, «Campo di grano con corvi», 1890

L'avrete capito, a giocare un ruolo fondamentale nella ricostruzione della biblioteca del pittore sono le lettere che invia al fratello, documentazione fondamentale per ricostruire anche la sua vita, oltre che il percorso pittorico. È sempre a lui che in una missiva elencò alcuni degli autori inglesi che ha trovato in una libreria, citando George Eliot, «Jane Eyre» (Charlotte Brontë), Defoe, per cui dunque deduciamo avesse un interesse. Elenco a cui successivamente si aggiunsero anche Harriet Beecher Stowe e Thomas Carlyle, di cui lesse certamente «Sartor Resartus». Tra le letture giovanili ricordava poi «La rivoluzione francese» di Jules Michelet, così come Hans Christian Andersen e diverse delle sue fiabe più celebri, tra cui «Ciò che vide la luna» (What the Moon Saw), «La piccola fiammiferaia» (The Little Girl with the Matches), «La regina delle nevi» (The Snow Queen). In altre lettere faceva riferimento a «Candido» e a «Zadig» di Voltaire, e aggiunse esplicitamente di aver riletto questi testi con piacere. Parlando di poesia, più volte tornano nelle sue riflessioni John Keats e Walt Whitman, poeti romantici in grado di esaltare la suggestiva connessione tra natura e animo umano. Temi, dal naturalismo alle difficoltà esistenziali, che non facciamo fatica a ritrovare nei dipinti del pittore olandese, a consolidamento di una struttura poetica di van Gogh che tiene insieme le grandi passioni della sua vita.

Se dunque le suggestioni sarebbero molte, così come le analogie nei temi trattati, espliciti tributi se ne trovano pochi. Comprovato forse solo uno, ma d'eccezione. In «Campo di grano con corvi» (1890), una delle sue ultime opere, nonché tra le più note, uno stormo di corvi che volteggia su un campo di grano si fa portatore di presagi nefasti. Una scena a cui negli anni la storia dell'arte ha attribuito diverse interpretazioni biografiche. Ma prima di tutto, scrivendo a Theo, van Gogh ne restituì il riferimento letterario, paragonando la scena al cammino del pellegrino verso la Città eterna narrato in «Il pellegrinaggio del cristiano» (The Pilgrim’s Progress).

Tutti questi libri, nella loro versione pittorica di «Romans Parisiens (Les Livres jaunes)», furono così importanti per l'artista che decise di includerli nella sua prima mostra ufficiale, durante il Salon des Indépendants di Parigi del 1888. Nel secolo successivo passarono, s'intende sempre il quadro, nelle mani di tre generazioni della famiglia van Gogh, presentandosi poi in asta nel 1988, a cent'anni esatti dal debutto. Da quel momento il dipinto non è più passato sul mercato, venendo invece incluso in importanti mostre al Musée d’Orsay, al Van Gogh Museum, all’Art Institute of Chicago e alla Royal Academy di Londra. Maturazione che oggi porta il quadro a valere oltre 40 milioni di dollari. Almeno stando alla valutazione di Sotheby’s, che lo proporrà in asta a novembre, nell’ambito della collezione di Cindy e Jay Pritzker. Sul catalogo si parla di natura morta, ma per un collezionista attento una definizione non basta. Autoritratto, biblioteca e tributo letterario tra le alternative possibili per raccontare un dipinto di cui ancora ci troviamo a sfogliare le pagine.

Altri articoli dell'autore

L'amicizia, il nazismo e due draghi azzurri scandiscono le tappe del racconto di un'opera che, stimata 150 milioni di dollari, scalerà la classifica delle vendite del pittore austriaco

«Christopher Isherwood and Don Bachardy», all'incanto a novembre, a New York, è un'opera museale il cui valore si avvicina ai più grandi capolavori del pittore mai venduti

L’artista lombardo è protagonista di una mostra diffusa tra Milano e Albisola

La galleria Thaddaeus Ropac debutta a Milano con un confronto tra i due artisti, nato dall’influenza che l’autore italo-argentino ha avuto sull’autore tedesco