Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Germano D’Acquisto

Leggi i suoi articoliÈ stato annunciato ieri, 25 settembre, il vincitore del Prix Pictet 2025: Alfredo Jaar si aggiudica il premio con la serie «The End» (2025). Le 12 fotografie selezionate sono esposte al V&A South Kensington di Londra fino al 19 ottobre. Per l’occasione, pubblichiamo l’intervista uscita sul numero di settembre de «Il Giornale dell’Arte».

Alfredo Jaar non fotografa, ma lavora con l’immagine per metterne a nudo i limiti e le contraddizioni, sempre mosso da una domanda radicale: che cosa può fare l’immagine per chi non ha voce? Nato a Santiago del Cile nel 1956, formatosi come architetto e regista durante gli anni oscuri della dittatura di Pinochet, ha scelto di fare dell’arte uno strumento di resistenza politica e poetica. Da più di quarant’anni vive a New York, ma viaggia come un testimone instancabile: dal genocidio in Ruanda al dramma dei boat people vietnamiti, dalle miniere d’oro di Serra Pelada alle periferie mediatiche dell’Occidente. La sua opera, concettuale e profondamente etica, attraversa la fotografia senza mai fermarcisi: installazioni, lightbox, architetture temporanee, testi, suoni, silenzi. Jaar costruisce dispositivi visivi che più che mostrare, interrogano; più che commuovere, mettono a disagio. E che, soprattutto, non si dimenticano. In occasione della sua mostra «Inferno & Paradiso» al festival Cortona On The Move 2025, fino al 2 novembre (un lavoro corale e inedito che coinvolge 20 fotoreporter chiamati a scegliere due immagini emblematiche dai propri archivi, una di dolore e una di gioia, ora anche un libro edito da L’Artiere) Jaar riflette sulla responsabilità di chi guarda. E sulla possibilità, oggi, di un’immagine che non anestetizzi, ma scuota. A coronare questo momento, la prestigiosa Edward MacDowell Medal, assegnata ogni anno a figure che hanno trasformato l’immaginario collettivo (da Toni Morrison a Leonard Bernstein, da Joan Didion a David Lynch, passando per Nan Goldin) e la nomina tra i 12 finalisti del Prix Pictet. Con Jaar parliamo di tutto questo: fotografia, politica, empatia e della necessità urgente di restituire senso, contesto e complessità a ogni immagine che attraversa i nostri occhi.

In un sistema mediatico che spesso strumentalizza o neutralizza le immagini più potenti, come vede oggi il ruolo del fotogiornalismo? La fotografia può ancora cambiare qualcosa o almeno resistere all’indifferenza?

Secondo me il fotogiornalismo è diventato, senza dubbio, la forma di resistenza più essenziale e cruciale in questi tempi oscuri. Senza il fotogiornalismo, praticato sia da professionisti sia da cittadini impegnati, la nostra umanità (o quel che ne resta) crollerebbe del tutto. E senza umanità, come suggeriva Nietzsche, la vita sarebbe un errore. Quello che sta accadendo oggi a Gaza ne è la dimostrazione più evidente e più orribile: il governo israeliano ha brutalmente sterminato quasi 300 fotoreporter e giornalisti nella Striscia, a volte insieme a intere famiglie. E da due anni, da quando è iniziato il genocidio, impedisce l’accesso a fotoreporter e giornalisti stranieri. Lo Stato genocida ha paura di quelle immagini: è questo il potere della fotografia. Un giorno verrà eretto un monumento con i nomi di questi testimoni coraggiosi che, nonostante tutto, hanno alimentato in tempo reale i nostri telefoni con la loro tragedia. Ci hanno rivelato la verità, e hanno pagato con la vita. Grazie ai social media, abbiamo visto quello che vedevano loro, e non lo dimenticheremo. Ancora una volta: questo è il potere della fotografia. La maggior parte dei media internazionali è colpevole di complicità in questi crimini contro l’umanità, perché ha abbandonato i fotoreporter e i giornalisti palestinesi all’interno di Gaza, e ha accettato con una docilità oscena, rivoltante e profondamente ipocrita, la cecità imposta da un regime criminale.

Come artisti, editor, curatori, giornalisti quale responsabilità abbiamo quando si tratta di rappresentare il dolore, l’ingiustizia o la speranza? Dove comincia l’etica?

Tutto ciò che creiamo, tutto ciò che produciamo, ha una dimensione ideologica. È inevitabile. Ogni decisione estetica che prendiamo è anche una decisione etica, e ogni decisione etica ha una dimensione estetica. Per questo che l’arte è così importante. E la nostra responsabilità è immensa. L’arte non può cambiare il mondo, ma può mostrarci che il mondo può essere diverso. Come diceva Toni Morrison: «Non lasciate che nessuno, nessuno vi convinca che questo è il modo in cui il mondo è e quindi deve essere. Deve essere come dovrebbe essere». In quest’epoca terrificante, segnata da un autoritarismo globale crescente, da militarismo e fascismo, queste immagini di resistenza sono solo piccole crepe nel sistema, ma ci permettono di respirare meglio. L’artista crea modelli per pensare il mondo.

Parla del progetto «Inferno & Paradiso» in scena a Cortona come di un equilibrio tra ciò che è e ciò che potrebbe essere. Pensa che l’arte, e la fotografia in particolare, possano ancora proporre nuovi modelli di convivenza anche in un mondo così segnato dalla violenza?

La realtà non può essere rappresentata. Possiamo solo crearne una nuova, attraverso l’arte, attraverso la fotografia. Perché la fotografia? Perché lo sguardo umano è ancora lo strumento più importante, più essenziale che abbiamo. Per una ragione molto semplice: i nostri occhi fanno parte del corpo, e il nostro corpo ha anche un cervello e ha anche un cuore. E non c’è niente di più potente di uno sguardo che attiva un cervello, che attiva un cuore, che riattiva un cervello. Questo processo è ciò che ci rende umani. E se riconosciamo la nostra umanità, allora sentiremo il bisogno di trovare nuovi modi di vivere insieme. Ciò che fa la violenza dilagante, al contrario, è disumanizzarci. La fotografia può renderci di nuovo umani. La fotografia può salvarci.

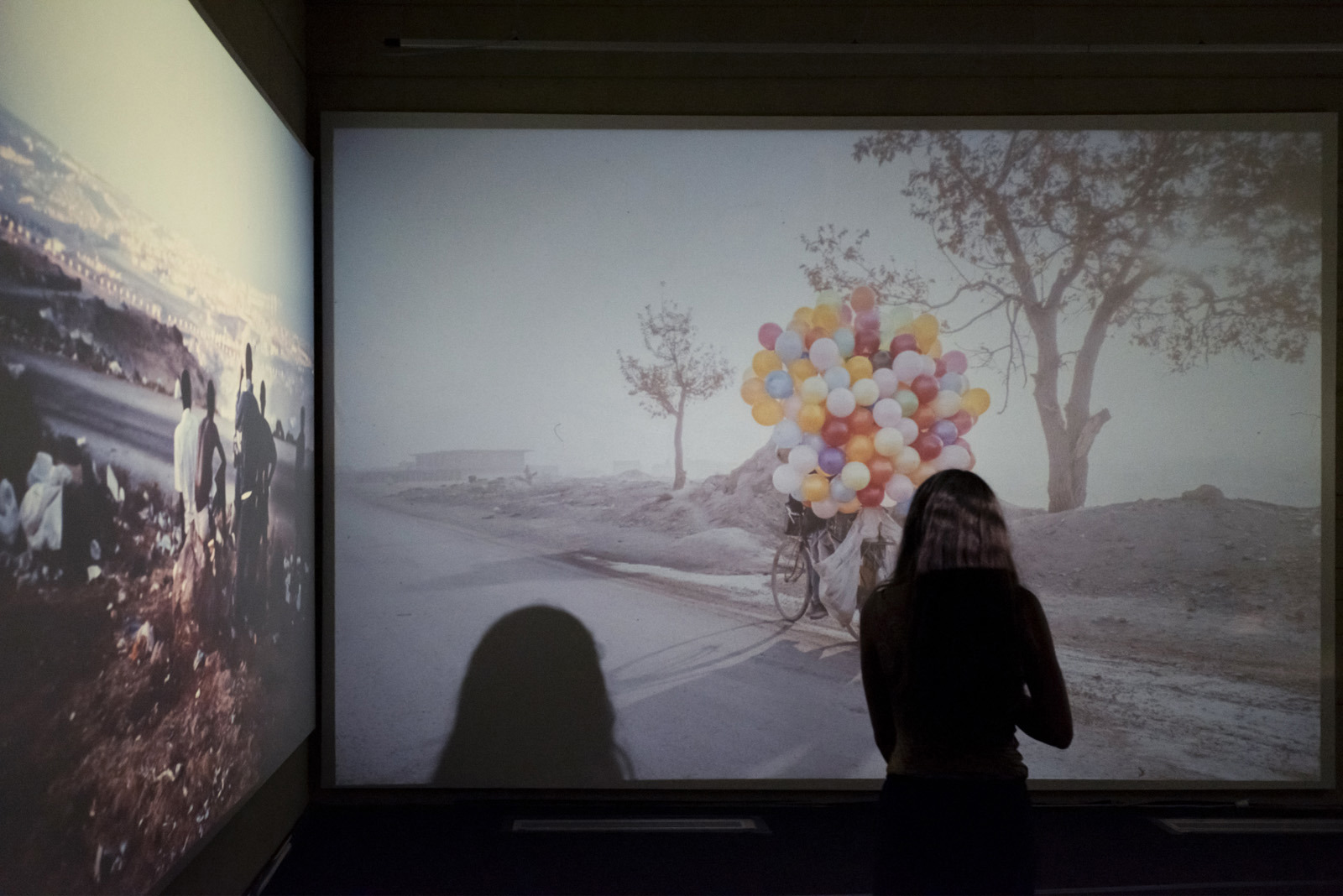

Una veduta della mostra «Inferno & Paradiso» di Alfredo Jaar al festival Cortona On The Move 2025. © Matteo Losurdo / Kublaiklan. Courtesy Cortona On The Move