Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Guglielmo Gigliotti

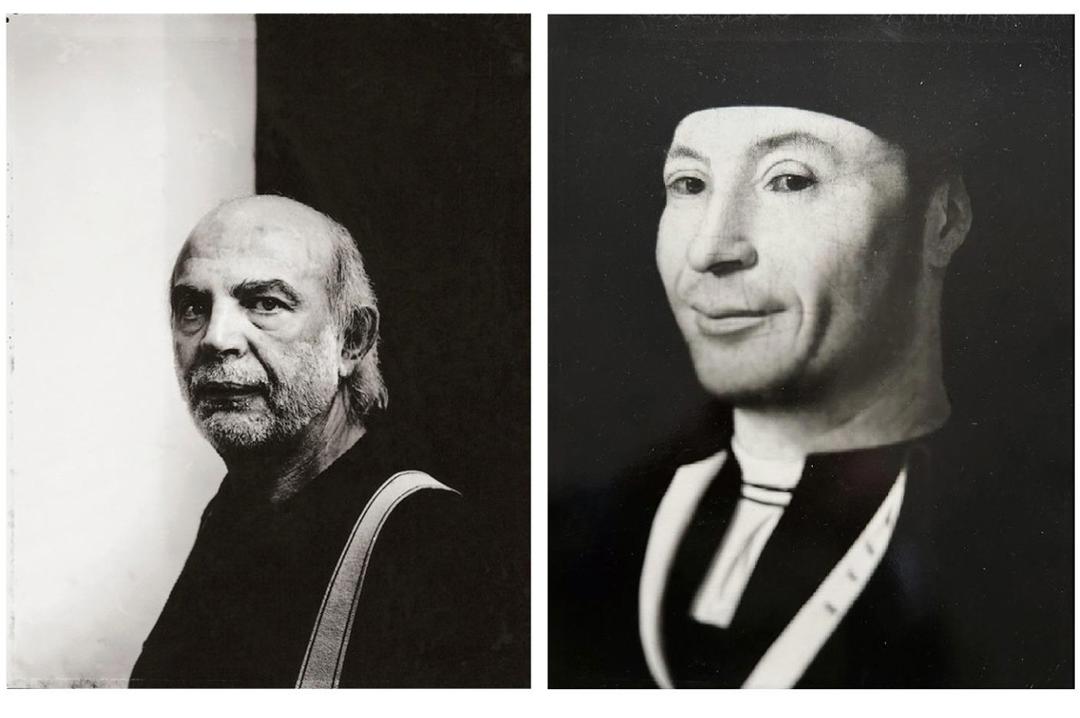

Leggi i suoi articoliIl 25 luglio è morto, per un male incurabile, Giorgio Di Genova, storico dell’arte tra i maggiori ed «esploratore dell’invisibile», come usò definirsi. Era nato il 23 ottobre 1933 a Roma, nel quartiere Testaccio. «Scrittore di arte, per l’arte e sull’arte», secondo le sue parole, fu guidato in sessant’anni di appassionato studio dello scibile umano dall’idea che l’arte è una sonda che affonda nel mare della vita tutta, e che capire l’arte è un modo, sicuramente il più squisito, di capire l’uomo. Di qui lo scandaglio, dispiegato in un’ampia mole di libri, saggi e articoli, delle implicazioni antropologiche, psicanalitiche, sociologiche, scientifiche e spirituali dell’arte. Di qui anche quel senso di felicità della conoscenza, che sarà per tutta una vita il tono fondamentale di grandi ricerche.

Indagatore del realismo come suggestione della mente fantasticante (Le realtà del fantastico è un suo libro uscito nel 1975 per gli Editori Riuniti), Di Genova era tuttavia convinto che «l’arte è sempre astratta, anche Raffaello è astratto». Perché «l’arte è sempre linguaggio», amava ripetere, «l’arte è come il cinese, va studiata bene». Per Giorgio Di Genova l’arte aveva le sue regole, i suoi valori, che vanno capiti in profondità, come gesto universale dell’uomo che entra in sé stesso, per attingere all’universale.

Con questo spirito, dal 1990 al 2010, ha redatto i dieci tomi della Storia dell’arte italiana del ‘900, edita da Bora e suddivisa per generazioni di nascita. L’impresa è stata riconosciuta come la più vasta analisi sinora mai realizzata sull’arte del secolo. Essa ordina infatti l’arazzo sterminato delle tantissime storie che hanno fatto la Storia dell’arte italiana. È un oceano di notizie, da cui poter desumere il grandangolo di una visione non limitata ai soliti grandi noti, ma interpolata anche dai tanti meno noti, ma sempre validi. Ne scaturisce uno scenario ampio, dove i presunti piccoli della storia, secondo una visione che da Tolstoj arriva al sovente citato Brecht, sono parte non alienabile, in verità, del processo generale della cultura di un paese.

I principi di questa visione del mondo sono espressi anche nei numerosi saggi e articoli riuniti nei tre volumi (il quarto era in itinere), editi negli ultimi anni da Gangemi, dal titolo Interventi ed erratiche esplorazioni sull’arte. La dialettica del mestiere del critico. I libri attraversano parte della lunga storia critica di Giorgio Di Genova, comprendente la cocuratela, assieme a Enrico Crispolti delle cinque edizioni della mostra «Prospettive» nel 1965-72, la collettiva con opere di Magritte, de Chirico, Ernst, Matta, Brauner, alla Galleria L’Attico-Esse Arte nel 1979, le varie mostre dedicate, negli anni Ottanta e Novanta, alla pittura monocroma, ma anche la grande mostra, nel 1999, a Roma, sul Movimento Arte Concreta 1948-58, fino alle rassegne dei primi 2000 sull’Arte Madì.

In mezzo tante curatele di mostre dedicate al rapporto dell’arte col sacro, ma anche delle relazioni con l’eros. Di Genova è stato anche commissario alla Biennale di Venezia del 1984 (Padiglione Italia), alla Quadriennale del 1993 (Sezione inviti), nonché direttore artistico, tra il 1996 e il 1999, del Palazzo Mediceo di Seravezza, e, tra il 1999 e il 2006, del Magi – Museo d’arte delle generazioni italiane del ‘900 a Pieve di Cento (BO), concepito come traduzione museale dell’impostazione della sua Storia dell’arte. Fondatore della rivista «Terzo Occhio», Di Genova ha scritto per quotidiani e riviste specializzate, tra cui «Il Giornale dell’Arte». È stato titolare di Storia dell’arte per le Accademie di Belle Arti di Catania, Napoli e Roma.

L’abitazione di Giorgio Di Genova e della moglie Patrizia Veroli, conserva una delle biblioteche e degli archivi più vasti in Italia sull’arte del ‘900. Ora tale patrimonio, come già concordato da tempo con i vertici dell’istituzione, sarà donato alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea. L’estremo saluto a Giorgio Di Genova avverrà il 27 luglio, ore 15, presso il Tempietto Egizio del Cimitero del Verano, Roma.

Altri articoli dell'autore

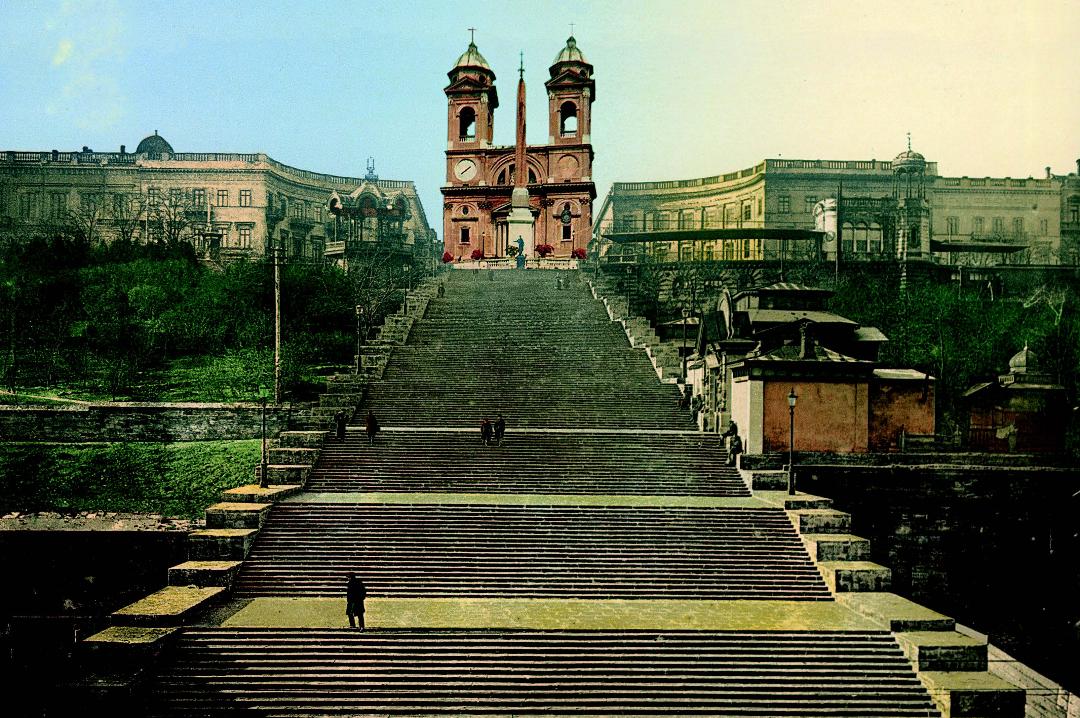

Nella Keats-Shelley House progetti architettonici, incisioni e opere d’arte contemporanea illustrano la storia del capolavoro urbanistico in Piazza di Spagna a Roma

Una mostra nel Palazzo Bellomo di Siracusa presenta le meditazioni fuori dal tempo del fotografo

Guidati da Oscar Tuazon, altri 12 artisti internazionali espongono sculture, dipinti, installazioni, video e fotografie ispirati all’acqua

Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma tre personalità di spicco della pittura novecentesca italiana in due allestimenti