Francesca Interlenghi

Leggi i suoi articoliRossella Biscotti (Molfetta, 1978) è un’artista multimediale che impiega la scultura, il video e la performance per indagare, attraverso le sue opere, strati di significato e network relazionali, e narrare la costituzione di soggettività e immaginari collettivi spesso in contrasto con strutture economiche, storiche e politiche. Nota a livello internazionale, ha esposto il suo lavoro in tutto il mondo partecipando a importanti rassegne come il Dhaka Art Summit nel 2020, la Biennale di Venezia e quella di Istanbul nel 2013, dOCUMENTA (13) a Kassel nel 2012 e Manifesta 9, nella cittadina di Genk in Belgio, nello stesso anno. Sarà inoltre presente alla prossima Diriyah Biennale a Riad.

Stamane, durante la conferenza stampa tenutasi al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, il nuovo direttore Francesco Manacorda ha annunciato che, a partire dalla fine di aprile, l’istituzione ospiterà nelle sale al terzo piano una grande retrospettiva dedicata a Rossella Biscotti, a cura di Marianna Vecellio. Con l’occasione, abbiamo rivolto qualche domanda all’artista.

La sua ricerca, che si concentra sui grandi eventi della storia, mette a confronto la memoria collettiva con la memoria individuale, rivelando gli aspetti nascosti che si annidano tra le pieghe delle ricostruzioni ufficiali, quelle che hanno subito un «montaggio delle informazioni», come dice lei stessa. Secondo quale criterio sceglie gli avvenimenti del passato per dare loro nuova linfa vitale? E come procede per trasformarli in nuovi codici visivi?

Il mio interesse per la storia e la narrazione di eventi che definiamo storici è stato parte della mia ricerca iniziale, in particolare dagli 2004 fino al 2010, con lavori come «La cinematografia è l’arma più forte» (2003-07), «Il sole splende a Kiev» (2006), «The Undercover Man» (2008), «Il Processo» (2010-17). Se all’inizio il riferimento storico è ripreso da archivi o giornali, già con «Il sole splende a Kiev» quello che mi interessava era guardare a quel momento storico, l’incidente della centrale nucleare di Chernobyl, attraverso una prospettiva contemporanea. Per esempio, come quell’evento ha cambiato la nostra conoscenza rispetto all’energia nucleare, ma anche la nostra percezione del paesaggio, dei confini, la nostra relazione con la modernità. Immaginiamo la propagazione delle radiazioni attraverso l’atmosfera, che si muovono con il vento su vari territori raggiungendo grandi distanze. E queste radiazioni sono invisibili, sono misurabili solo attraverso strumenti specifici e per questo le informazioni al riguardo sono anche facilmente manipolate da interessi politici ed economici. Quindi necessitano di altre forme di visualizzazione e narrazione. Questo è stato dall’inizio il mio interesse. Il titolo dell’opera, «Il sole splende a Kiev», è ripreso da un articolo del 9 maggio 1986, che descrive il paesaggio soleggiato e primaverile della campagna ucraina. Dopo il disastro, i giornalisti sanno che esso è contaminato ma non possono vederne né misurarne la pericolosità. La visualizzazione avviene attraverso la pellicola, che cattura le radiazioni nel materiale e lo restituisce visivamente come flash bianchi nell’immagine.

Potremmo parlare di una sorta di solidificazione della storia sommersa, che lei attua grazie alla riattivazione di luoghi, materiali e oggetti?

Io parlo spesso di solidificazione riguardo le sculture in cemento de «Il Processo», in particolare il calco che mostra l’impressione delle sbarre delle gabbie. Il cemento occupa e materializza quella parte di aria tra le sbarre e l’aula di tribunale, tra gli imputati e il pubblico, magari i loro famigliari, gli avvocati ecc. E chiaramente è anche una traccia del luogo, l’ex aula bunker del Foro Italico, del suo passaggio da edificio per lo sport, realizzato nel periodo fascista, ad aula di tribunale, alla fine degli anni Settanta, e ora a sala adibita agli eventi. Sono interessata a come questi cambi d’uso, a cui siamo abituati nelle nostre città, stratifichino il significato di queste architetture. Quindi sì, parliamo di luoghi, materiali e storie. Non ho una particolare relazione con oggetti, forse gli unici che ho riutilizzato nel mio lavoro sono state le panchine che ho «estratto» dall’aula bunker e che sono diventate parte della performance, come sedute sia dei performer sia del pubblico. Mi interessa questa possibilità che funzionino come luogo in cui lo spettatore si sovrappone all’imputato attraverso il gesto di sedersi e di ascoltare, su queste stesse panchine. E le chiavi! Prima di lasciare l’edificio ho preso tutte le chiavi che ho trovato, da celle, gabbie, porte, cassetti… è un bel mazzo!

Emergere e sommergere. Ultimamente descrivo il mio lavoro in questa dicotomia di visibilità e invisibilità. Che cosa lasciamo emergere e che cosa sommergiamo, per esempio nell’informazione? Penso al mio progetto «The Journey» (2016-23). Recentemente, un artista di Almeria mi ha detto che i cavatori di lì chiamano «pietra» il marmo estratto e «marmo» quello tagliato. Mi è piaciuta molto questa precisazione. Il lavoro, che consiste nel sommergere una pietra di marmo nel Mediterraneo, in uno dei luoghi più stratificati dal punto di vista storico, mercantile e politico, parla del materiale, della sua storia estrattiva, della storia geologica e culturale. Narra di una serie di relazioni attraverso la sparizione di questo corpo, attraverso una performance in mare che non era visibile al pubblico, e ho deciso di non trasmetterla in diretta, e documentarla principalmente attraverso il sonoro. Successivamente, esattamente dopo un anno, a Bruxelles all’interno del Kunstenfestivaldesarts, ho tradotto il lavoro in una performance sonora, quindi nuovamente sottraendo la parte visiva e richiedendo al pubblico un tempo di condivisione di un’esperienza, di un viaggio.

In riferimento alle ricerche d’archivio e ai meticolosi sopralluoghi che informano la sua pratica, mi piace ricordare che l’«archeion» greco era il domicilio dei magistrati supremi, gli arconti. Presso di loro venivano depositati i documenti ufficiali ed essi, oltre ad avere il compito di custodirli, avevano anche quello di esserne gli ermeneuti. In che modo si esplica la sua attività interpretativa sui documenti e materiali d’archivio?

Per me l’archivio è un punto di partenza. Mi interessa capire come una storia è scritta e documentata, costruita in una narrazione chiusa (legale, burocratica, letterale). Da lì io preferisco sempre andare sui luoghi e affidarmi ai racconti orali.

Inscindibile da quello della storia è il tema della politica. Penso per esempio all’opera «Il Processo» (2010-17), con la quale lei ha ridato vita al «Processo 7 Aprile», un episodio che ha visto coinvolti esponenti e simpatizzanti di Autonomia Operaia tra il 1979 e il 1988. Nel 2010, l’aula bunker del Foro Italico che ospitò le varie sedute del processo è stata idealmente ricostruita all’interno del MaXXI, mentre il Foro Italico ha ospitato una visita pubblica insieme ad alcuni testimoni diretti dell’udienza. L’opera è stata riproposta diverse volte in occasione di dOCUMENTA (13) a Kassel (2012), di Performa a New York (2013) e ancora al Wiels di Bruxelles (2014). Qual è il legame che il suo lavoro istituisce tra politica, lunghi simbolo della storia e spazi espostivi?

«Il Processo» nasce dalla relazione tra il museo MaXXI, il cemento utilizzato da Zaha Hadid e la Casa della Scherma, esempio di architettura modernista-fascista di Luigi Moretti, quando era ancora adibita e trasformata in aula bunker. I due edifici si trovano entrambi nella parte nord di Roma, a due lati opposti del Tevere. Io avevo visitato l’aula bunker nel 2006 e realizzato delle riprese filmiche e ricerche, ma è stata l’opportunità di portare questa storia in quel particolare spazio museale, che aveva appena aperto, a influenzare la realizzazione del lavoro. Al MaXXI esso si costruisce attorno alla relazione tra le architetture: trasportare l’aula bunker, e precisamente quella storia politica, attraverso le parole degli imputati del 7 aprile, e la materializzazione di quel luogo attraverso i calchi nel museo. Far diventare il museo aula di tribunale. E riattivare lo spazio dell’aula bunker con un evento intimo che coinvolgesse imputati, amici e giornalisti in un incontro e ripercorrimento dello spazio coercitivo in maniera libera.

Nelle presentazioni successive, la performance, in questo caso la traduzione del montaggio audio (6 ore) che ho realizzato del processo, è diventata il fulcro del lavoro. L’audio è una componente molto importante. A volte si percepisce come se fosse puro materiale di archivio, ma il montaggio è una completa rivisitazione del processo. È editata ogni parola fino al respiro, al suono dei fogli di carta che vengono sfogliati. È quasi teatrale nella successione degli imputati, nella chiamata dei pentiti, nelle urla del Pubblico Ministero. A Radio 3 hanno usato il mio editing per un loro programma, come fosse materiale di archivio, credo anche per risparmiarsi la ricerca delle parti interessanti tra le centinaia di ore di registrazione originale. È una narrazione autoriale, un passaggio da processo a lavoro sonoro, con un particolare obiettivo che non è solo di contenuto ma di emozione, stress, speranza, empatia, rabbia. Il passaggio successivo è la performance, dove la traduzione simultanea, non solo dall’italiano ad altra lingua, avviene attraverso persone scelte che rivisitano, traducendole, le parole del processo. Le inseguono, facendo uno sforzo di concentrazione incredibile per non perdere il senso e attualizzare quella storia per il pubblico presente. Allo stesso tempo sono pubblico, essendo lì anche in ascolto.

Altro nodo cruciale della sua poetica è l’aspetto relazionale, che riguarda non solo il rapporto che lo spettatore instaura con le opere, ma anche quello tra lei e il sempre nutrito gruppo di persone, talvolta intere comunità, con cui collabora. Qual è il ruolo che assegna all’«altro» nello sviluppo e nella fruizione dei suoi progetti artistici?

Non userei il termine «altro». Anzi, gran parte del mio lavoro è un dar corpo, voce, peso, spazio a soggettività reali o fittizie, umane, animali o botaniche, che sono state relegate in una situazione di «alterità» da un sistema che divide, categorizza e regola. E definisce altro sesso, altro rispetto a una società patriarcale o coloniale, altro perché deprivato di libertà o di diritti, «stateless», o esiliato o esoticamente mostrato come rarità, all’interno di composizioni che mostrano invece la loro complessità di narrazione storica, onirica, culturale, letterale, evocando una collettività, un progetto comune, ma fungendo spesso come dei veri e propri ritratti. Cesar, Clara, Sanikem, Surati, Annalies…

C’è un aspetto di cui forse si parla meno rispetto alla relazionalità dell’arte: quello che mi interessa è creare un’attenzione e messa in discussione del lavoro nelle varie fasi di realizzazione ed esposizione dell’opera rispetto a ogni persona coinvolta; non solo la valorizzazione delle varie professionalità che materialmente partecipano nel fare l’opera, ma effettivamente ogni persona che con essa entra in contatto, fino allo spettatore.

Concludendo, può darci qualche anticipazione riguardo alla retrospettiva che ad aprile la vedrà protagonista al Castello di Rivoli?

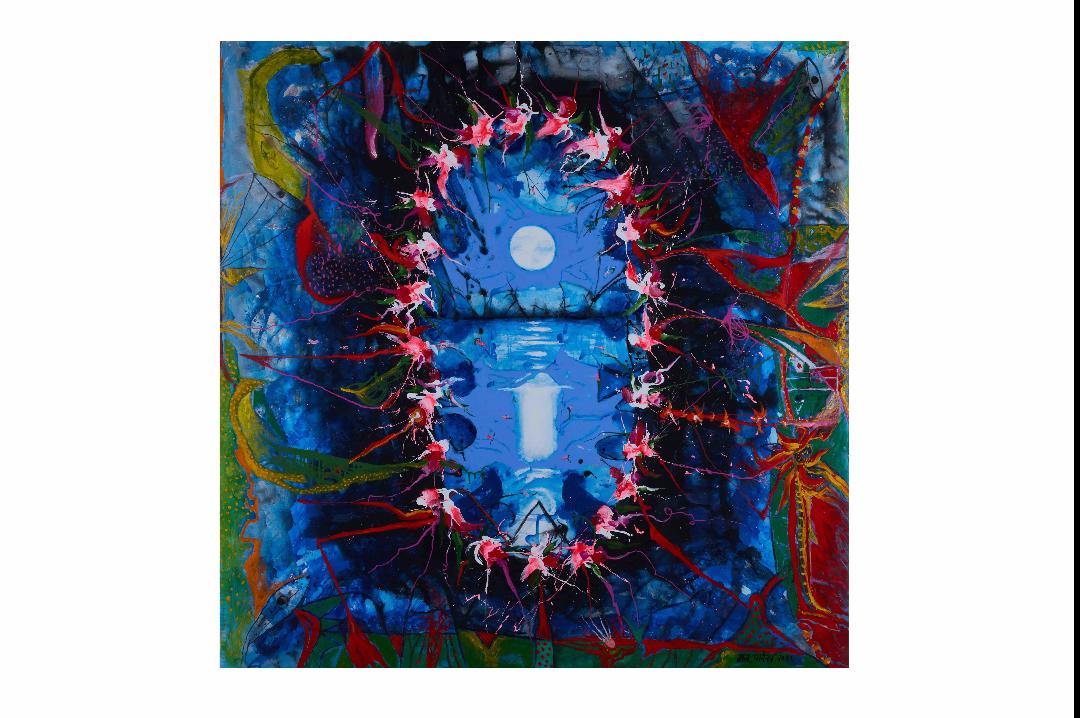

Un po’ mi spaventa l’idea di retrospettiva! In inglese si direbbe «survey»: dove siamo e dove stiamo andando. Anche perché tutti i miei lavori continuano a vivere e cambiare costantemente. Questa è forse la sfida della mostra: come guardare a un corpo, una selezione di opere che si collocano in un contesto e tempo specifico, ma riproponendole in maniera tale che possano parlare ora. Non ci saranno reali modifiche dei lavori esistenti, cosa che generalmente faccio quando opero all’interno di spazi più progettuali, come per esempio l’attuale personale «Cable City Dance Cable City Sea» al Fabra i Coats di Barcellona Ndr). Ci saranno invece set di relazioni e un percorso con accenti, movimenti, composizioni di storie e suoni, materiali e architetture. La mostra parte da «Cesar» (2001), dalla sua presenza immobile e dalla sua voce, uno dei miei primi video dove tutto il mio interesse, migrazione, geopolitica, soggettività, è condensato in un gesto minimo. E arriva a una nuova opera espansa, sia a livello di territorio sia nello spazio e nel tempo, con rimandi a un paesaggio estrattivo multinazionale.

Rossella Biscotti. Foto Martijn van Nieuwenhuyzen

Articoli precedenti

La mostra alla Galleria Gracis presenta il lavoro più metafisico del pittore, poeta, scrittore e critico d’arte milanese

Dior sostiene la mostra degli artisti indiani Madhvi Parekh e Manu Parekh che, nell’evento collaterale della Biennale, valorizzano il ricamo come tecnica espressiva

Durante la Milano Design Week la celebre maison francese ospita nei suoi rinnovati spazi le creazioni del duo högl borowski, designer «fuori dal coro»

La più antica Maison de Champagne al mondo ospita nei giorni di miart alcune opere dell’artista camerunense