Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Casalini

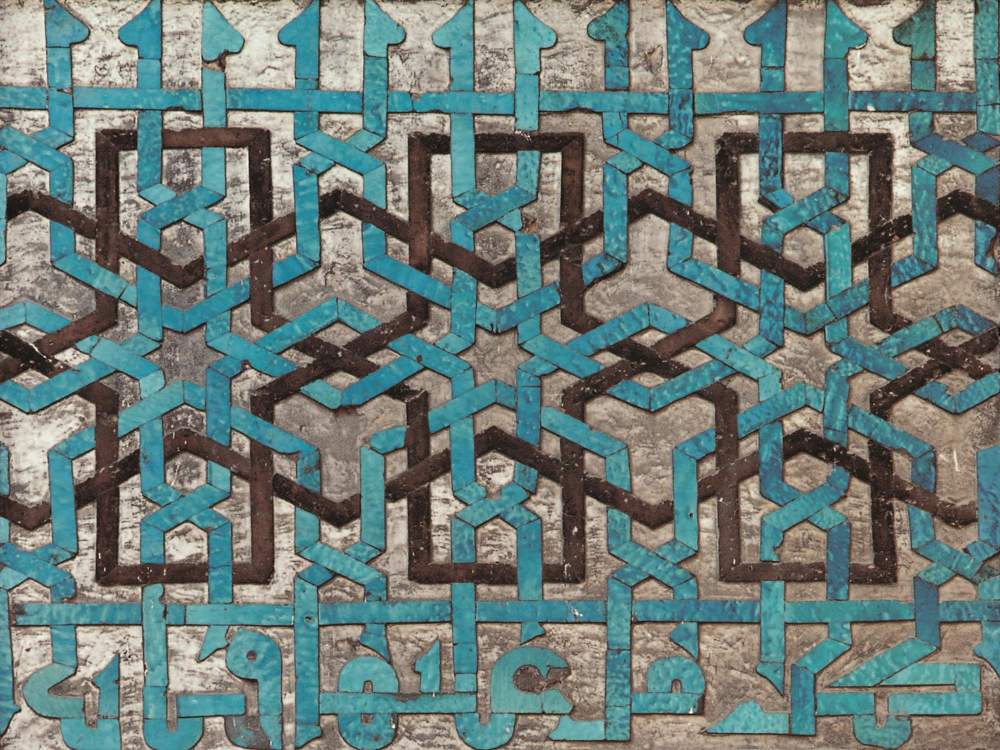

Leggi i suoi articoliL’arte, la ricerca del bello come ponte tra culture. E l’arte sacra nello specifico, l’arte divina, come centro focale del dialogo tra religioni. Questo è il basso continuo di un libro che suona come la più mistica ed emozionante partita barocca per organo. È un libro che eleva: il morale, la coscienza, la conoscenza. Scritto senza pretesa alcuna di essere un testo per specialisti del settore, l’autore persiano-tedesco Navid Kermani riflette sul cristianesimo, sull’Islam, sul dialogo tra le due fedi, sull’arte che le unisce e differenzia, su quel Dio che come i gatti istanbulioti resta silente seppur invocato.

L’opera narra, con una lingua cristallina (un plauso al traduttore), la ricerca di Dio da parte dell’uomo, quête cavalleresca in cui l’arte sacra cristiana si fa portolano, spiegata da un capitano di ventura ai suoi marinai. Quaranta capitoli per altrettante opere che narrano il Dio e la fede cristiana sentita da un musulmano attraverso gli occhi e le mani di Veronese, Caravaggio, Botticelli, Bellini, Reni, Dürer, Bosch, Richter, San Francesco. Soprattutto (e sopra tutti) Caravaggio: suo è l’angelo che nella copertina pare ordinare al lettore di aprire il libro.

«Dio comanda, l’uomo obbedisce. Tra l’una e l’altra cosa però, dovrebbe spalancarsi l’immane abisso della risoluzione individuale, che non può essere cieca e meccanica, altrimenti che fine farebbe l’abnegazione? È il punto di vista dell’alleanza, che i miscredenti e i bigotti stentano a capire: occorre avere la schiena diritta per prosternarsi, e chi si è disteso a terra si rialza ritemprato dalla coscienza di sé. Quella tra l’uomo e Dio è una storia d’amore, con i suoi grandi alti e bassi».

Quel «non avrai altro Dio all’infuori di me», quella cieca obbedienza che faceva sacrificare i figli ai padri (e come il mio ultimo maestro, e proprio perché ultimo più importante di tutti, ebbe modo di riflettere durante una lezione universitaria, «non è tanto la salita al sacrificio quella su cui dovremmo riflettere, quanto la discesa. Vi immaginate il dialogo, gli sguardi, i gesti tra un figlio e un padre che lo stava per uccidere? Ecco perché non viene mai rappresentata, non è un momento che vorremmo vedere»: come concepirlo, come rispettarlo dopo aver studiato Socrate e Kant? Kermani chiosa, davanti alla «Vocazione di san Matteo»: «A Caravaggio interessa l’uomo, nient’altro che l’uomo. Tra tutti i pittori è stato quello più sensibile al destino delle cose terrene di fronte al manifestarsi del divino; e quel destino è andare in pezzi».

Il racconto procede come per illuminazioni, in realtà sorretto da un impianto quasi liturgico che analizza dapprima la vita di Cristo, poi le testimonianze dei santi, infine il rapporto tra Dio e l’uomo; ricorda un approccio quasi archeologico alla religione. Da musulmano raffinatamente colto Kermani ricostruisce una versione del cristianesimo per frammenti. Ogni opera descritta e narrata, le impressioni, i ricordi, i dubbi e le riflessioni da essa suscitati vanno a formare una testimonianza fluida e appassionante.

Un musulmano che racconta il Cristianesimo attraverso la sua arte dopo almeno due secoli in cui i cristiani hanno monopolizzato lo studio dell’arte islamica potrebbe dover essere letto anche solo per questo. Ma è una lettura che si rivela stupefacente: la disumanità di san Bernardo di Chiaravalle specchiata in quella gelida dell’ayatollah Khomeini; il Cristo di Botticelli sale al calvario nel Pinacothèque parigina come i sufi pakistani vestiti di rosso, anch’essi alla ricerca di un Dio che è bellezza; il crocifisso di Reni accusa da San Lorenzo in Lucina il Padre con le parole di Hölderlin «Ma terribile è come ovunque senza fine Dio disperda ciò che vive», eco di quel «Sì che tu sei terribile!» che persino Manzoni ebbe la disperazione, o il coraggio, di scrivere al «fanciul severo» nel Natale 1833.

E come non risentire l’omia munda mundi di Fra Cristoforo (Manzoni, ancora) risuonare in quel «laysa harām illā al-harām» (solo ciò che è immorale è vietato), che uno degli ultimi fotogrammi di Paolo dall’Oglio ha colto. La visione regalataci da queste pagine non è soltanto la nostra arte raccontata dall’altro: Kermani racconta tutti i credenti, e i non credenti, narra la fatica, le incomprensioni, i dubbi, le umanissime cadute che l’arte ha cercato di rappresentare del rapporto tra noi e l’unico vero altro, tra noi che siamo destinati a finire e qualcosa che non lo sia. Lo scrittore non utilizza le storie bibliche o evangeliche per spiegare le rappresentazioni, ma rovescia il procedimento e attraverso la figura parla dell’ineffabile. Se questa non è arte sacra, o divina, con buona pace dei Burckardt, non so cosa possa essere definito tale.

Lo stupore e la bellezza, Meraviglia e seduzione dell’arte cristiana, di Navid Kermani, traduzione di Francesco Peri, 320 pp., 48 ill. col., Marsilio, Venezia 2019, € 27,00

Altri articoli dell'autore

Una monografia per viaggiare tra le straordinarie bellezze archeologiche dell’Anatolia

Il volume illustra universi che un’informazione scialba e superficiale ha appiattito o ignorato

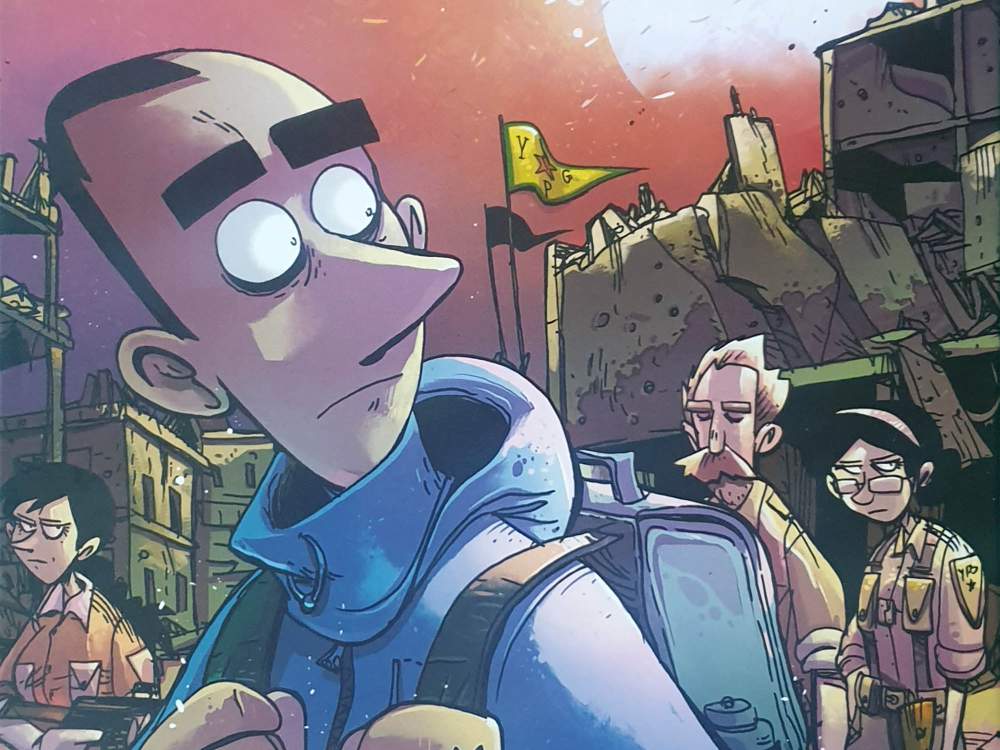

Perché archeologi e storici dell’arte che lavorano nel Vicino e Medio Oriente dovrebbero leggere «Kobane Calling» di Zerocalcare

Un libro indispensabile per conoscere le fondamenta dell’arte indiana