Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Romana Morelli

Leggi i suoi articoliCompie 40 anni di attività Pio Monti, il più generoso «complice» di Gino De Dominicis e convinto sostenitore prima dell’Arte concettuale e poi del Citazionismo

Davanti all’antica Fontana delle Tartarughe in piazza Mattei, una sorta di cortile a cielo aperto, e di fronte a una statua di Giacomo Leopardi, hanno sede le attuali gallerie di Pio Monti, rispettivamente Pio Monti a Roma e Idill’io a Recanati. A oltre settant’anni, il gallerista si considera un «marchigiano espatriato», animato da una curiosità istintiva, inquieta, che gli fa sentire il bisogno di conoscere ciò che gli appare ignoto: «Da bambino, nelle riunioni di famiglia, scivolavo sotto il tavolo e con una pila cercavo di scoprire il mistero nelle gambe delle commensali». Festeggia i quarant’anni da gallerista nella capitale con la mostra «Roma? Il futuro è passato», aperta fino al 27 febbraio. Ha allestito una parete di foto zeppe di rendez-vous artistici e una scelta di opere «dettate dal cuore» di Tommaso Lisanti, Teresa Iaria, Giovanni Albanese e altri. In realtà, nel 1969 a Macerata, dov’è nato, aprì la prima galleria, Artestudio, corredata da una piccola casa editrice per stampare opere di grafica. Nel 1975 inaugurò a Roma, in via Principessa Clotilde, sul perimetro esterno di piazza del Popolo.

Nel frattempo ha tenuto Macerata e le Marche a portata di mano, con la sua villa neoclassica (si narra vi abbia soggiornato il giovane Napoleone) dove ha organizzato eventi e feste, e ha commissionato opere di artisti come Sol LeWitt e Gino De Dominicis. Ha stretto un sodalizio con quest’ultimo e ha prediletto artisti di ambito concettuale e comportamentale, ma la lista è molto più lunga. Abbiamo ripercorso con Monti la sua storia, tra cui gli scontri tra la Fondazione e l’Archivio intitolati entrambi a De Dominicis: l’una presieduta da Vittorio Sgarbi, con la partecipazione dello stesso Monti, Duccio Trombadori, i galleristi Franco Toselli, Liliana Maniero e altri, l’altro composto da Italo Tomassoni, Emilio Mazzoli, Maurizio Calvesi, Lia Rumma e Giuliano Perezzani.

Perché nel titolo della sua mostra ha messo un punto interrogativo dopo la parola Roma?

Dico di me e di Gino De Dominicis, che siamo nati nelle Marche e siamo stati maleducati a Roma. Nel profondo sono un ragazzo di provincia. Roma mi ha affascinato per le sue fontane e gli scenari monumentali, la vita notturna costellata di presenze geniali e stravaganti, ma la storia sembra essersi dimenticata di me. Al Macro nel 2012 ripercorsero le vicende artistiche di Roma dal 1960: non c’era traccia della mia attività! Lo stesso successe con la mostra «Anni ’70. Arte a Roma» curata da Daniela Lancioni a Palazzo delle Esposizioni nel 2013. Provo rabbia, lo ammetto.

Il futuro è passato, recita il sottotitolo della sua mostra, ma questo ha inciso sulla sua storia?

Ho sempre consumato voracemente il presente e rifarei tutto quello che ho fatto. Amo l’ebbrezza del presente, tanto quanto da giovane amavo pilotare aeroplani da diporto. Una volta raggiunsi un’altezza eccessiva, per cui il carburante si congelò. L’elica si fermò e l’apparecchio andò in stallo: precipitai per due minuti finché non ricevetti istruzioni da terra. Con Lucio Amelio ho viaggiato in Concorde, un aeroplano da crociera supersonico, che copriva il tragitto Parigi-New York in tre ore e trentatré minuti, volando a 20mila metri d’altezza. Da lassù l’orizzonte si spalancò davanti a me, vidi la Terra rotonda! Amelio fu un maestro splendido, mi fece comprendere l’inutilità di tanti piccoli collezionisti che raggiungevo per l’Italia, e la necessità invece di un collezionista che mi garantisse un sostegno costante. Mi presentò Andy Warhol, Cy Twombly e Robert Rauschenberg, con i quali lavorai.

Lei è sempre andato a caccia dell’attimo fuggente, di personaggi che incrociava sulla sua strada.

Ero insaziabile, lasciavo al piacere la strada liberamente aperta, ma il fine, per me che venivo dalla provincia, era il mio lavoro. Come l’amore, la passione per l’arte non è ragionevole. Nel 1974, a Parigi, a un caffè scorsi Man Ray: mi presentai e ottenni di fare una foto accovacciato ai suoi piedi, Man Ray mi poggiò una gamba sulla spalla (più tardi uscì su «Uomo Vogue»). Mi portò nel suo atelier, dove mi diede alcune sue opere di grafica. A Milano incontrai Warhol a una sua mostra, il giorno dopo partiva per la Grecia. La mattina alle dieci ero con la mia Mercedes davanti all’albergo, lo convinsi a salire in macchina, quindi puntai su Rimini. Assonnato e disorientato mi ripeteva: «You are crazy!». Mi fermai soltanto davanti al Grand Hotel. Ero certo che fosse affascinato dal mito di Fellini e della Dolce vita. «Pio look me», mi diceva mentre toccava con un dito il mare di Fellini. Quando lo riaccompagnai da Macerata ad Ancona, gridò all’improvviso «Pio stop. Read!», un cartello stradale indicava Loreto: voleva vedere le nove tele di Lorenzo Lotto nel museo locale. In seguito lo rividi nella Factory a New York.

Come entrò nel mondo dell’arte?

Giocavo a pallacanestro e nel 1960 ero stato campione marchigiano di salto in alto. Poi divenni rappresentante per l’azienda americana di cosmetici Revlon; vendevo l’Eterna 27, che prometteva di fermare la giovinezza della pelle femminile all’età di ventisette anni. Tra le aree di competenza avevo Roma, dove al bar Rosati incontrai Gino De Dominicis, anche lui marchigiano. Scoprimmo di avere delle affinità. Con un suo tipico gesto, firmò il mio attestato sportivo come un «tentativo di volo». Nella sua «Lettera sull’immortalità» (1970) sostiene che «l’invecchiamento è una malattia interna che dal ventiseiesimo anno circa comincia a corrodere il corpo e la mente». Aspiravamo entrambi all’immortalità.

Quando iniziò a Macerata, aveva già un’idea precisa della linea di artisti da seguire?

Aprii l’anno dello sbarco sulla Luna, il 1969. Ad Artestudio iniziai con Ceroli, Schifano, Kounellis, Marotta e Pascali, i «classici» Accardi, Dorazio, Turcato e Capogrossi. Ebbi una svolta con Getulio Alviani e la sua personale con le lastre d’acciaio riflettenti e due modelle che indossavano abiti di Germana Marucelli con i suoi dischi di alluminio. Getulio trasformò il mio modo di percepire l’arte a un livello più profondo, la necessità di una luce innanzitutto mentale, di geometria pura intrecciata a fenomeni ottico percettivi. Organizzammo una collettiva con Vasarely, Le Parc, Bill, Munari, il Gruppo T e Soto. Conobbi Joseph Albers a New Haven e Max Bill a Zurigo, e nel 1970 tenni le loro personali. Feci anche una collettiva con Kosuth, Paolini, Merz e Sol LeWitt.

In quel periodo s’interessò anche all’arte comportamentale.

Mi colpiva il lavoro di Michelangelo Pistoletto, così nel 1969 andai a Torino dove con sua moglie Maria Pioppi e il loro gruppo teatrale «Lo Zoo» assistetti a «Uomo nero» da Sperone. In novembre a Macerata misero in scena lo stesso soggetto. Tramite Daniel Templon, conobbi Ben Vautier, che nel 1971 presentai a Macerata con alcune azioni.

Come nacque il rapporto con De Dominicis?

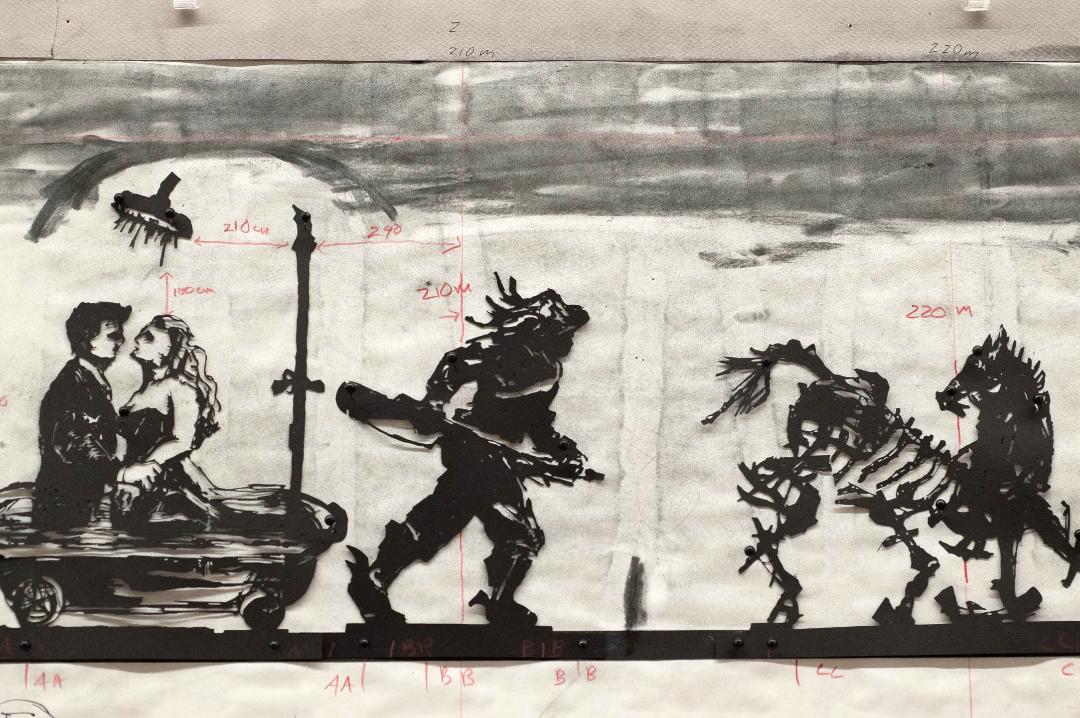

Il lavoro cinetico di Getulio mi predisponeva verso la ricerca di Gino, che nel 1969 eseguì l’opera «Tentativo di far formare dei quadrati invece che dei cerchi intorno a un sasso che cade nell’acqua». Nel 1970 a L’Attico di via Beccaria [la galleria di Fabio Sargentini, Ndr], avevo visto lo «Zodiaco», una sua opera con uomini e animali immobili che ne interpretavano le figure: un’intuizione geniale! Con Gino nacque una complicità che creò una contiguità tra arte e vita. Abbiamo perfino vissuto insieme in un appartamento di Palazzo Taverna, che ci affittò Graziella Lonardi sopra la sede degli Incontri Internazionali. Tra il 14 gennaio 1977 e il 14 gennaio 1978, a un anno di distanza, Gino allestì da me la stessa identica mostra. Nel tempo gli dovetti procurare una carrozza dell’Ottocento, uno scheletro umano e uno di cane, grandi calamite, calchi di Madonne e palle di gomma! Sono un gallerista e non un mercante, per cui finivo col creare un rapporto simbiotico con l’artista.

Come convinceva il pubblico a comprare un lavoro di De Dominicis? Chi erano i suoi collezionisti?

Credevo e credo nel suo lavoro. Prima di aprire a Roma, comprai da lui molti suoi lavori esposti a L’Attico, tra cui «Il tempo, lo sbaglio, lo spazio», che aveva fatto scandalo alla Biennale di Venezia del 1972. La «Mozzarella in carrozza» mi costò un appartamento. Il mio lavoro era far comprare un cartellino che recava il titolo «Cubo invisibile», dimostrando che non si trattava di un quadrato disegnato per terra ma di un cubo invisibile. I collezionisti mi guardavano stupefatti mentre spiegavo i suoi concetti sull’immortalità e la morte nel suo accadere fisico. Comprarono Giorgio Franchetti, i Berlingieri e poi collezionisti di Milano. Marilena Bonomo, amica e insostituibile collega, acquistò per 7,5 milioni di lire la «Palla di gomma (caduta da due metri), nell’attimo immediatamente precedentemente il rimbalzo». Marilena mi presentò Sol LeWitt; lavorai molto anche con lui. Eseguì quattro grandi wall drawing nella mia villa: quando disegnava sul muro, trasmettevo la celebre «risata» di Gino [l’accompagnamento sonoro con cui De Dominicis, presentava l’opera «D’io» del 1971, Ndr]

Quando alla fine degli anni Settanta si verificò il «ritorno alla pittura», lei come reagì?

Non fu facile assistere al successo crescente della Transavanguardia sul piano internazionale. A Roma non c’era più mercato per il lavoro di segno concettuale e così mi diedi da fare comprando e vendendo opere di Prini, Pistoletto, Kounellis e altri a collezionisti di Milano. De Doninicis entrò in crisi. Nel 1980 mi obbligò a tenere chiusa la galleria mentre avviava il ciclo sui due eroi immortali della mitologia sumera con «In principio era l’immagine», esposto poi da Sperone, che lo fece acquisire dal MoMA. Da me espose «Lampadario antientropico, fatto di pezzi dei quadri distrutti, messi in un sacco di plastica, poi appeso al soffitto».

Il mercato come rispose alla svolta «pittorica» di De Dominicis?

Nel suo studio in via San Pantaleo trovavo sempre una ventina di quadretti disposti su un tavolo, eseguiti dai suoi assistenti, e destinati a Emilio Mazzoli e altri galleristi del suo calibro. A quel tempo Gino fece davvero i soldi. Un giorno che Sperone esponeva «In principio era l’immagine», Achille Bonito Oliva dichiarò: «Ho messo a dipingere anche Gino De Dominicis».

Così scelse di sostenere il Citazionismo?

Nel 1982, con Italo Mussa, organizzai la collettiva «Pittura colta» con Ubaldo Bartolini, Carlo Maria Mariani, Roberto Barni e Alberto Abate. Era una risposta più concettuale e romantica alla «gestualità» dell’«Avanguardia in trans» come chiamavo il gruppo di Achille. Il sostegno di Maurizio Calvesi, anche alla Biennale di Venezia, non bastò però a fare uscire Bartolini e gli altri dai confini italiani.

Che cosa pensa degli scontri tra la Fondazione De Dominicis e l’Archivio Gino De Dominicis?

Dopo la scomparsa di Gino, Italo Tomassoni in accordo con la cugina dell’artista, Paola Damiani, ha finito col fondare l’Archivio, coinvolgendo Mazzoli e Lia Rumma e acquisendo il potere giuridico di autenticare i lavori, ma questo non significa che abbia la conoscenza per capire la bontà delle opere di Gino.

Altri articoli dell'autore

Una sessantina di opere di 51 artisti (da Parmigianino a Schiele, da Boetti a Kentridge), entrate nella collezione dell’istituto romano grazie a tre milioni finanziati dallo Stato, sono ora visibili a Palazzo Poli

Un’antologica nel Casino dei Principi a Villa Torlonia e al Mlac di una delle artiste più moderne e complesse del Novecento

L’allestimento da Tornabuoni è una continua scoperta all’interno dell’emisfero artistico e umano dell’artista torinese

Dopo cinque anni il direttore saluta il Macro di Roma con una collettiva di oltre trenta artisti che intende «restituire uno sguardo dinamico al visitatore»