Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Tina Lepri

Leggi i suoi articoliDecreto legge contro gli scioperi, per assimilare i luoghi della cultura a ospedali, scuole e trasporti. Ma il difetto è all’origine: l’ottusa miopia dei sindacati e il caos nell’amministrazione statale. Riuscirà la riforma Franceschini a ridisegnare il sistema, custodi compresi?

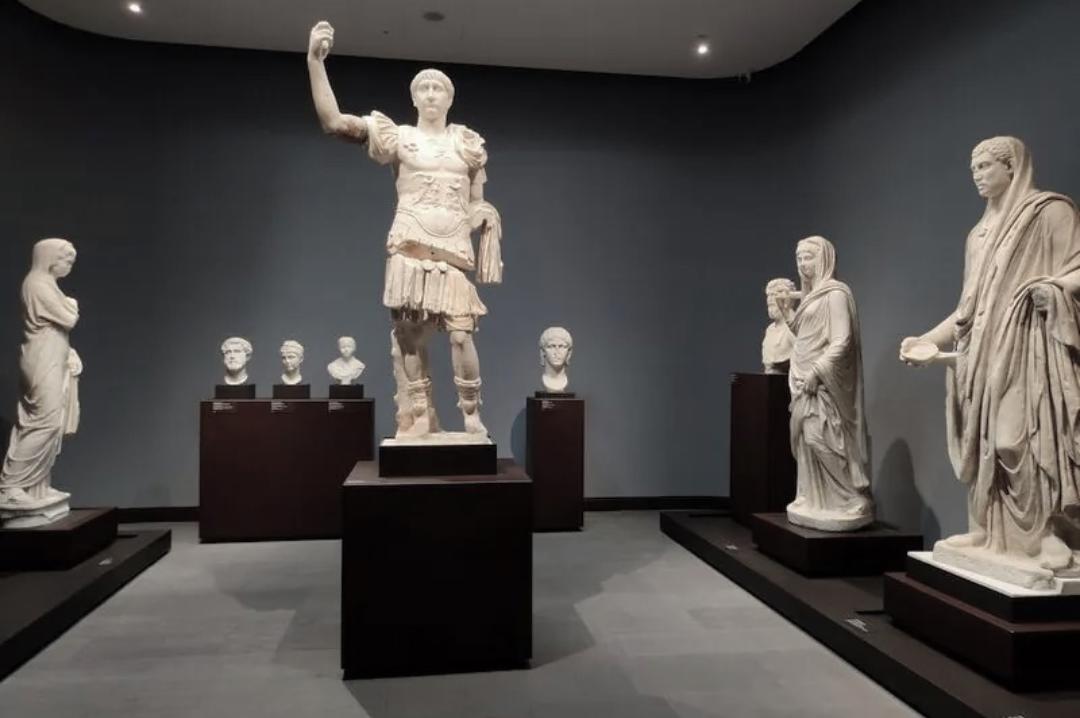

Un fulmine a cielo non sereno ha colpito anche la capitale, dopo le improvvise assemblee sindacali nel corso del 2015 che avevano impedito ai visitatori l’ingresso a luoghi d’arte di Pompei (a luglio: serrata degli scavi), Caserta, Napoli, Venezia, Lucca, Roma e tanti altri siti archeologici e museali: turisti inferociti, molti con il biglietto già pagato.

A Roma il caso più clamoroso: alle 8.30 di un assolato 18 settembre chiusi i cancelli del Colosseo (il monumento più visitato del Paese con sei milioni di turisti all’anno) e tutti i monumenti dell’area archeologica centrale. Fori, Palatino, Terme di Diocleziano, Caracalla e Ostia Antica restano sbarrati per tre ore con migliaia di turisti in attesa, sbalorditi e infuriati, e notiziari di tutto il mondo indignati. Causa: un’assemblea sindacale, già preannunciata. Un giorno dunque che passerà alla storia dei beni culturali.

Questo accade in una situazione già critica, con aree archeologiche perennemente semichiuse per mancanza di personale, musei sempre dimezzati e sale sbarrate senza preavviso.

Lo stesso giorno, 18 settembre, il Consiglio dei Ministri vara d’urgenza un decreto legge lapidario che cambia tutto ed equipara i beni culturali ai servizi pubblici essenziali (come scuola, ospedali, trasporti...) per impedire che questi episodi si ripetano. Conclusa l’assemblea sindacale al Colosseo, alle 11.30, partono le prime bordate. Apre il fuoco un tweet di Matteo Renzi: «Oggi decreto legge. Colosseo volta buona».

I sindacati rispondono che il provvedimento del Governo era premeditato, e da tempo, come dimostrerebbe l’immediata dichiarazione del ministro Dario Franceschini: «La misura è colma. Ancora una immagine devastante per l’Italia ma stavolta non lasceremo la cultura in ostaggio di quei sindacalisti anche se le assemblee e il diritto di sciopero vanno salvaguardati». I sindacati denunciano l’aggressione ai diritti dei lavoratori e minacciano uno sciopero nazionale a ottobre.

Intanto, proprio il 18 settembre, il Governo ha sbloccato i fondi per i «salari accessori» del 2014-15 di tutti i dipendenti del Mibact, tra le ragioni della serrata al Colosseo: «Il mancato pagamento degli straordinari non è stata la sola causa della contestata assemblea e la chiusura dei monumenti», dichiara Claudio Meloni, coordinatore Cgil nel Mibact. «La partita è più complessa, riguarda il grande precariato intorno ai beni culturali: con la carenza di 1.300 addetti nel Paese, che aggravano il forte ridimensionamento voluto dalla riforma Franceschini. Servono investimenti e assunzioni: il decreto va nella direzione sbagliata».

Interviene anche il presidente dell’Autorità di Garanzia per gli Scioperi, Roberto Allesse, che giudica il decreto del Governo «una straordinaria occasione per cambiare la legge 146 del 1990», che regola la materia. «Legittimo proclamare uno sciopero sulle norme approvate», afferma, e aggiunge considerazioni che gettano altre ombre sui rapporti già tesi tra Governo e sindacati: «Certo si tratta di capire se l’intenzione di scioperare risponde alla necessità di tutelare i lavoratori, oppure se altro non è che la prosecuzione di un braccio di ferro tra sindacati e Governo in tema di beni culturali a danno dell’utenza. Quanto utile non so, e non spetta a me dirlo».

Ma che cosa dice il contestato decreto, che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni (a partire dal 18 settembre) e che secondo il Consiglio dei Ministri «ha carattere di urgenza e rappresenta un avanzamento di civiltà perché i musei in un Paese come l’Italia devono essere equiparati a scuole, ospedali, trasporti».

Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 21 settembre, il ddl n. 146 integra quello del 1990 modificato nel 2004, che regola «lo sciopero nei servizi pubblici essenziali». Questo il cuore del provvedimento: «Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che assicurino la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione», si specifica che oltre ai «servizi di vigilanza dei beni culturali» si aggiunge e diventa essenziale anche «l’apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura». Franceschini ha anche chiarito che le nuove regole del ddl varranno per tutti i musei e i luoghi di cultura, senza distinzioni tra statali, comunali, pubblici e privati.

La situazione resta però confusa, perché i musei civici, regionali, provinciali, diocesani ma anche le fondazioni e i privati hanno norme diverse da quelle dei 450 musei statali del Paese. Da tempo affiancano ai pochi custodi dipendenti decine di migliaia di volontari (Touring Club, Italia Nostra, Auser, Amici dei Musei, Fai ecc.) grazie ai quali è possibile tenere aperti 8mila musei e tante aree archeologiche. Un solo esempio tra i tanti: la Fondazione Querini Stampalia di Venezia, compresa la sua importante biblioteca, è tenuta aperta da soli volontari.

Insomma, la situazione dei musei italiani è complessa e non può essere certo risolta da un decreto legge pur giusto (a parere della maggior parte degli italiani, stando ai sondaggi demoscopici). Il Mibact sta cercando soluzioni e rimedi in una situazione frenata da antiche rigidità sindacali che si sommano alle difficoltà economiche. Ricordiamo che, dopo Malta, Cipro e Bulgaria siamo il Paese europeo che dedica una minore percentuale del suo bilancio ai beni culturali, appena lo 0,19%.

Anche grazie alla riforma Franceschini, si sta ora ridisegnando la pianta organica del Ministero, custodi compresi (cfr. al proposito l’opione di Massimo Montella a p. 12) La nuova distribuzione dovrebbe partire dal prossimo marzo e Franceschini ha già preannunciato nuovi criteri di suddivisione del personale di custodia: il loro numero non dovrebbe più essere basato soltanto sulla quantità di sale in ogni museo.

Per ora non sarà possibile imporre trasferimenti al di fuori della propria Regione, per evitare il sovraffollamento di custodi in alcuni musei del Sud e compensare le carenze al Centro Nord. È comunque evidente che per tenere aperti importantissimi luoghi d’arte, oggi in crisi di sorveglianza e quindi semichiusi, si dovranno adottare tecnologie di controllo video e sistemi avanzati di allarme.

Sembra tramontata la funzione dei custodi come semplici cani da guardia per impedire furti e vandalismo, mentre in alcuni musei proprio i custodi stanno diventando punto di riferimento dei visitatori dopo una adeguata formazione. Meno numerosi, dovrebbero essere più informati, per rispondere alla domanda di una massa sempre maggiore di turisti interessati.

Allarma quindi la prospettiva di ridestinazione di personale interno all’amministrazione pubblica (in particolare come esito dell’abolizione delle Province), che rischierebbe di favorire proprio una non adeguata formazione del personale di custodia.

Altri articoli dell'autore

La giornalista Tina Lepri dà i voti ai musei italiani. Dieci le materie: Sede, Accesso, Sistemi informatici, Visibilità, Illuminazione, Custodi e Sicurezza, Toilette, Bookshop, Ascensore, Caffetteria

La giornalista Tina Lepri dà i voti ai musei italiani. Dieci le materie: Sede, Accesso, Sistemi informatici, Visibilità, Illuminazione, Custodi e Sicurezza, Toilette, Bookshop, Ascensore, Caffetteria

La giornalista Tina Lepri dà i voti ai musei italiani. Dieci le materie: Sede, Accesso, Sistemi informatici, Visibilità, Illuminazione, Custodi e Sicurezza, Toilette, Bookshop, Ascensore, Caffetteria

La giornalista Tina Lepri dà i voti ai musei italiani. Dieci le materie: Sede, Accesso, Sistemi informatici, Visibilità, Illuminazione, Custodi e Sicurezza, Toilette, Bookshop, Ascensore, Caffetteria