Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Romana Morelli

Leggi i suoi articoliCittà del Vaticano. Ha il carattere di un restauro sperimentale l’intervento sul corpo della mummia femminile di Ni-Maat-Ra proveniente dal Fayyum, condotto dal Reparto per le Antichità Orientali dei Musei Vaticani, cui afferisce il celebre Museo Gregoriano Egizio. Il progetto è il primo passo di una campagna volta alla conservazione e allo studio delle sette mummie umane conservate nel museo sotto la regia del direttore del Reparto per le Antichità Orientali, l’egittologa Alessia Amenta. Per i Musei Vaticani hanno così collaborato l’intero Gabinetto di ricerche scientifiche (Grs) e il formatore Andrea Felice del Laboratorio per il Restauro marmi e calchi, per il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa il paleoantropologo Francesco Mallegni con Barbara Lippi e l’entomologo Massimo Masetti, per il Dipartimento di Bioimmagini e Scienze radiologiche della romana Università Cattolica del S. Cuore Francesco Danza, nonché la restauratrice Cristina de’ Medici intervenuta sul corredo in cartonnage della mummia, la restauratrice di tessuti Cinzia Oliva, mentre l’esperto scultore Gabriele Mallegni, che in passato ha ricostruito le fattezze fisionomiche del volto di Dante, ha accolto la sfida di restituire il volto di Ni-Maat-Ra, con l’ausilio di tecniche manuali e computerizzate.

Ma chi si cela sotto le spoglie di questa mummia femminile, donata nel 1894 dal khedivè d’Egitto a papa Leone XIII?

«La mummia giunse all’interno di una cassa di legno di sicomoro, insieme ad altri sarcofagi di diversa origine», spiega Amenta. «Sulla mummia era ancora posata una ghirlanda di fiori e boccioli, mentre tra le bende di lino erano fissate le coperture in cartonnage policromo, composte da una maschera tridimensionale, due suole di sandali, una copertura delle gambe recante un’iscrizione geroglifica, che ha svelato l’identità della defunta, dal nome insolito per una donna: Ni-Maat-Ra, prenome del faraone Amenemhat III, oggetto di culto nel Fayyum in epoca greco-romana. Ulteriori esami hanno stabilito che morì intorno ai 25-30 anni, mentre l’esame al radiocarbonio ha confermato l’epoca della sua morte tra il 270 e il 210 a.C. (con una probabilità al 93%). Infine, Ni-Maat-Ra doveva appartenere a un ceto medio, come denuncia il modesto processo di imbalsamazione, causa del degrado del corpo».

Dal 1991 la mummia era relegata nei depositi a causa del suo deterioramento, che aveva causato lacerazioni sulla schiena non identificabili nelle sue dimensioni, causa della fuoriuscita di ossa e materiale di varia natura, così nel 2006 si decise di mettere mano al suo restauro. «Attraverso un elaborato procedimento siamo riusciti a capovolgere la mummia e a metterla in posizione prona per operare sul corpo», continua Amenta. Si è scoperta così una grande apertura sulla schiena, dal collo al bacino, a dimostrazione di un possibile collasso di tutta la cavità toracica. Una controforma in gesso alabastrino modellata dal formatore Felici, con l’ausilio scientifico del Grs, è stata realizzata per contenere e immobilizzare Ni-Maat-Ra, anche durante le delicate fasi di restauro. Quindi Francesco Mallegni ha eseguito il microscavo della cavità toracica; ma il risultato più importante è stato il riposizionamento, nella sua curvatura originale, della colonna vertebrale, che risultava dissaldata, grazie all’ideazione da parte di Felici di un elastico guscio-contenitore in resina per vertebre sconnesse. Infine, il corpo è stato avvolto in un «bozzolo» in tulle di nylon, tinto in un colore simile a quello delle bende, per contenere e proteggere i bendaggi ricostruiti dalla restauratrice Cinzia Oliva. Dopo l’esecuzione della Tac, Francesco Mallegni avvierà lo studio antropologico di Ni-Maat-Ra, al fine di comprendere il processo di imbalsamazione, l’età, le cause della morte, eventuali patologie e l’alimentazione. L’esame del «Dna antico», eseguito dall’Università di Firenze su un pezzo di tessuto epidermico, permetterà invece di individuare il ceppo antropologico di appartenenza della donna.

La mummia con la colonna vertebrale riposizionata all’interno delle due valve in resina. Da sinistra Francesco Mallegni, Ulderico Santamaria, Antonio Paolucci e Alessia Amenta

Altri articoli dell'autore

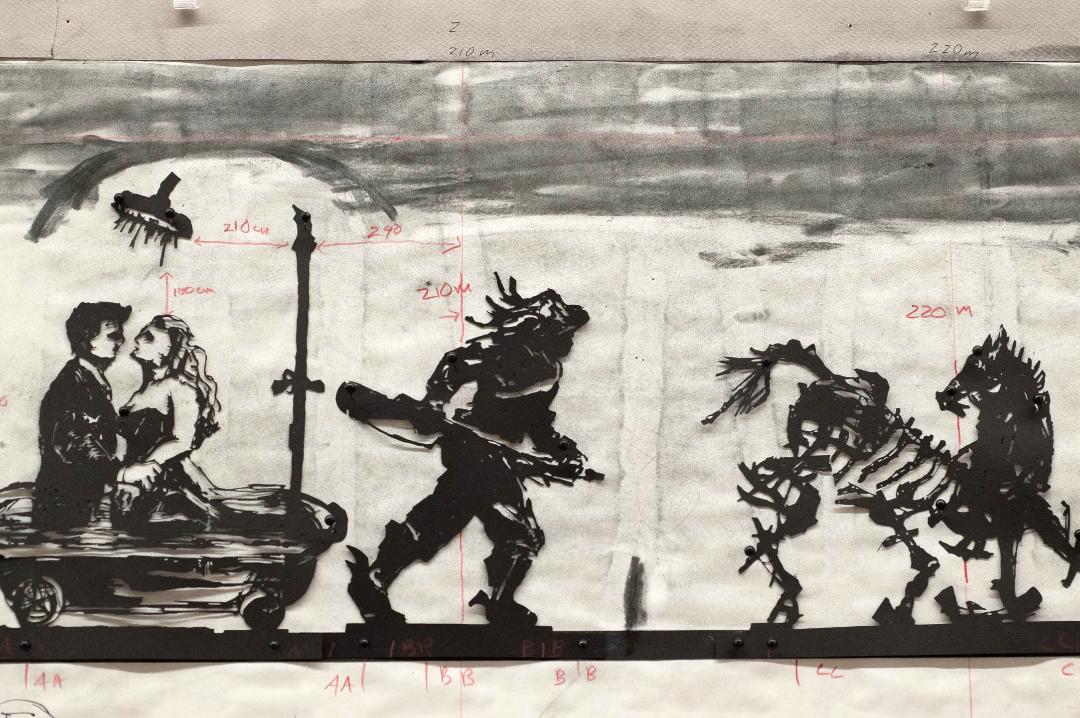

Una sessantina di opere di 51 artisti (da Parmigianino a Schiele, da Boetti a Kentridge), entrate nella collezione dell’istituto romano grazie a tre milioni finanziati dallo Stato, sono ora visibili a Palazzo Poli

Un’antologica nel Casino dei Principi a Villa Torlonia e al Mlac di una delle artiste più moderne e complesse del Novecento

L’allestimento da Tornabuoni è una continua scoperta all’interno dell’emisfero artistico e umano dell’artista torinese

Dopo cinque anni il direttore saluta il Macro di Roma con una collettiva di oltre trenta artisti che intende «restituire uno sguardo dinamico al visitatore»