Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Morandotti

Leggi i suoi articoliLa battaglia civile che gli studenti di storia dell’arte dell’Università di Torino stanno conducendo per riacquisire la libertà di accedere alla Biblioteca d’arte della Gam dopo la drastica riduzione della sua apertura (cfr. lo scorso numero, p.1) è una vicenda che non può che appassionare e farci sentire partecipi. Tra i loro numerosi comunicati, diffusi tra gli organi di stampa e molte risorse della rete, ricordo quello ricevuto all’indirizzo mail dei docenti del Dipartimento di Studi Storici dell’Università torinese, all’indomani della loro vibrante protesta indirizzata al Consiglio direttivo della Fondazione Torino Musei. Senza alcuna retorica, ma con lo sguardo limpido di chi crede nella costruzione del proprio futuro, gli studenti chiedevano spiegazioni del ridimensionamento degli orari di consultazione, auspicando un incontro pubblico su questo tema delicato e prendendo congedo con questa nota indimenticabile: «Noi siamo gli studenti sui quali questa città deve puntare». Inutile dire che la coincidenza tra la riduzione dei servizi della più aggiornata Biblioteca d’arte di Torino e l’inaugurazione nella stessa città di progetti museali faraonici (ed è al rinnovato Museo Egizio che ci riferiamo), per la regia di istituzioni pubbliche «sorelle», suona perlomeno sinistra. Ma non è questo il punto su cui valga la pena ora intervenire, anche perché in tutta Italia da parecchio tempo l’ordinaria amministrazione passa sempre in secondo piano rispetto ai grandi eventi. È la sfida di Davide contro Golia che rende merito a questo gruppo di studenti, dopo anni in cui il loro percorso di studi ha visto costantemente ridimensionate le prospettive di lavoro, per la mancanza di investimenti nella politica dei beni culturali da parte dei Governi che si sono succeduti al potere: pochi, se mai ce ne sono stati, concorsi per le Soprintendenze, i musei, le biblioteche, gli archivi… Per non parlare delle trafile lunghissime per accedere all’insegnamento. Ma Davide non si arrende e combatte per avere almeno accesso costante ai libri, beni primari della nostra educazione. La forza spontanea dell’iniziativa di questi studenti è un propellente meraviglioso per continuare a credere nell’importanza degli studi e della ricerca, una spinta che sale dal «basso» e che ci deve rendere orgogliosi di sapere che esistono dei giovani fiduciosi nel futuro in questo momento triste per loro, per tutti noi. Si vorrebbero leggere adesioni a questa o a simili proteste sulle pagine dei giornali, magari a firma di storici dell’arte «vecchi» e affermati, scossi finalmente dal torpore che li vede troppo spesso spendere tempo ed energie per scrivere pezzi di lancio di mostre anche inverosimili nelle pagine a pagamento dei grandi quotidiani nazionali.

Altri articoli dell'autore

Che cosa aggiunge al profilo dello studioso l’analisi della sua raccolta? La parola all’esperto Alessandro Morandotti

Il mecenate ha donato medaglie e biblioteca all’Accademia Carrara di Bergamo

I due studiosi, grandi esploratori della pittura barocca italiana, se ne sono andati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra

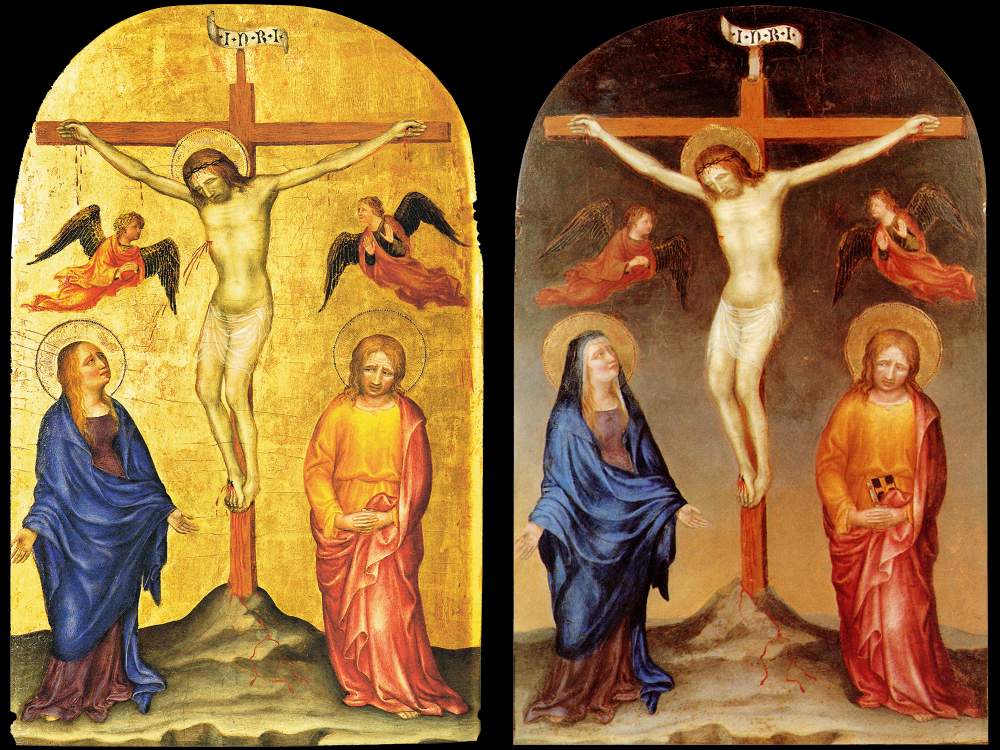

La storia del mercato e del collezionismo è fatta di ritrovamenti imprevedibili (ma anche di abili raggiri) ed è anche questa una ragione di fascino. A partire dal «Foppa ritrovato» a Genova ripercorriamo due casi clamorosi