IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Arte

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Vernissage

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Economia

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale delle Mostre

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale di Art Basel

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

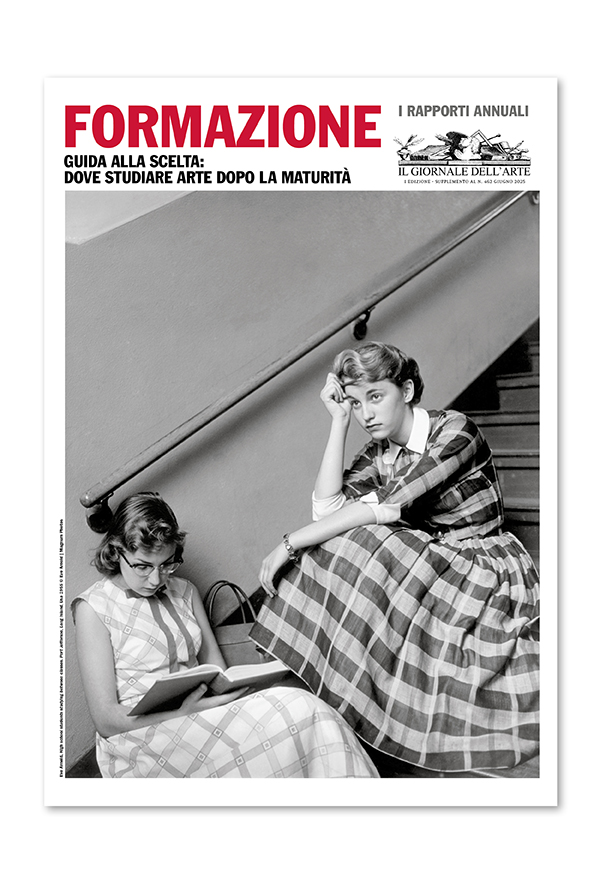

RA Formazione

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Arte

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Vernissage

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Economia

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale delle Mostre

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale di Art Basel

IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola

In allegato:

RA Formazione

Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine