Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA

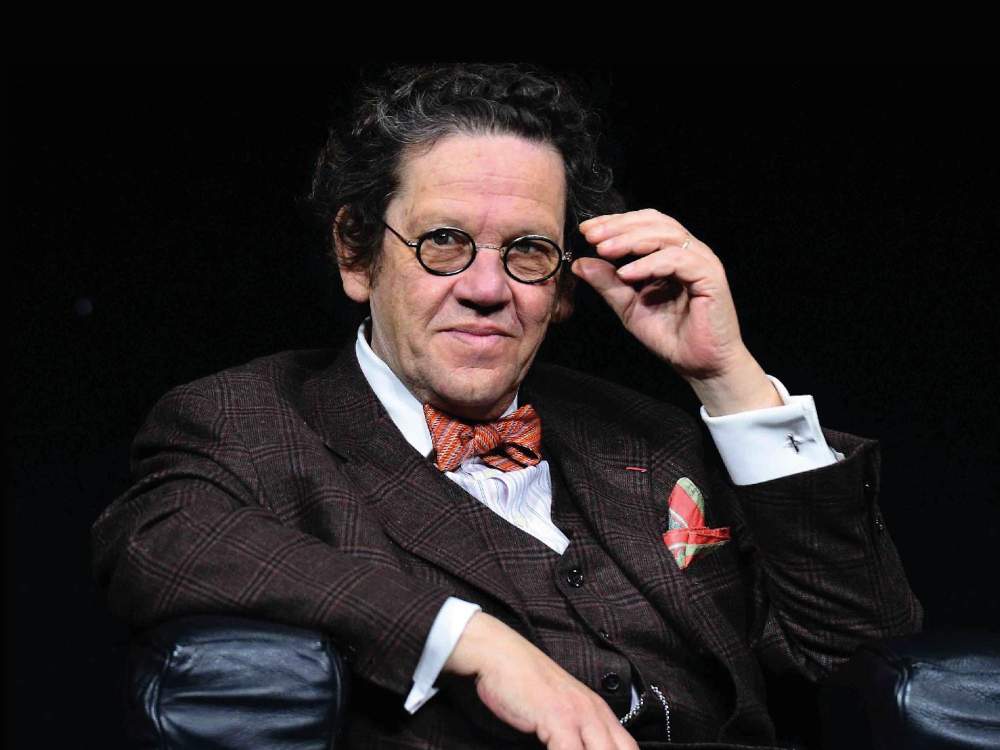

Leggi i suoi articoliAi primi di settembre, appena venuto a mancare Philippe Daverio, mio socio e amico per circa quindici anni durante i quali i nostri due nomi furono quasi inscindibili, molti, e primo tra tutti «Il Giornale dell’Arte», mi hanno invitato a scrivere un commento o un suo profilo. Rifiutai perché, come molti sanno, i nostri trascorsi dopo la separazione non sono stati dei migliori e in certi casi addirittura burrascosi. Non mi sentivo né di rivangare dissapori ormai inutili né di resuscitare gli entusiasmi di un’epoca che ha profondamente segnato la nostra vita. Dopo qualche tempo, sono nati in me tanti sentimenti contrastanti e soprattutto ricordi che oggi mi sembrano favolosi e tanto forti da indurmi a dedicare al mio vecchio amico, sette giorni prima del suo 70mo compleanno, queste poche e sincere righe.

Incontrai Philippe Daverio nel 1974 e fu un colpo di fulmine. Si occupava di Art Nouveau, soprattutto di costosi pezzi di Emile Gallé, che io snobbavo come prodotti d’un decadentismo proustiano, finché un giorno, parlandone, egli non fece emergere da quelle trasparenze acquatiche, popolate di ectoplasmi floreali e marini, tutto il mondo fantastico e morboso di Baudelaire e di Verlaine. Poco tempo dopo gli chiesi: «Ma non hai mai pensato di occuparti di pittura?»; «No, mi disse con schietta e fulminante ironia, perché della pittura io so solo che si fa con l’olio». Gli portai un quadro e diventammo amici.

È vero che fui io a trasformare Philippe in mercante di pittura, ma fu lui a introdurmi nello spirito controcorrente dei sogni funebri e romantici del Simbolismo: ci eravamo indebitati per «Ugo e Parisina» e per «Le fumatrici di oppio» di Previati, mentre io gli portavo i primi gessi martiniani di Valori Plastici, dei Balla e dei piccoli Savinio. In quel buco di pochi metri quadrati forati da una scala a chiocciola, incastrato tra Montenapoleone e Bagutta e con uno scantinato accanto affittabile a tempo, inventammo nel 1976 la nostra prima mostra: Ernesto Michahelles, lo zio di una mia amica, nome d’arte Thayaht, che allora nessuno conosceva. Un successo straordinario.

L’avventura «de Chirico» nacque al banco del Caffè Cova, alle sei di sera di un pomeriggio d’ottobre del 1980, sfogliando un catalogo di Sotheby’s e bevendo uno dei mille Martini o Negroni che il lungo e impeccabile Otto preparava senza sosta con gesti sempre identici e rituali, dando ordini ai camerieri a voce bassa e monotona come un automa e incrociandosi con altri tre baristi nella stretta pedana che separava il banco d’acciaio dai servizi del mitico locale allora ancora anni Cinquanta.

Tutto, di quel tempo, mi pare avvolto nell’alone del mito: le emozioni intense dei capolavori che ci passavano per mano, le discussioni, le letture, i viaggi, i musei, gli amici che incontravamo ogni pomeriggio o sera e la cui verve brillante contribuiva ad alimentare in mezzo a grandi risate le nostre passioni: Marco Bona Castellotti, longanesiano di ferro e freddurista straordinario; Alessandro Orsi, in tutti i sensi altissimo mercante d’antico, e la sua ombra, il piccolo e atticciato Italo Sanguineti, strizzacervelli capace di sfornare a getto continuo battute esilaranti e crudeli; Massimo Scolari, che cesellava ad acquerello straordinarie architetture volanti nello spazio con la tecnica di un Nazareno; o Fernando Mazzocca, allora timidissimo e magro, che ci guidava nei meandri delle infinite copie e imitazioni di Hayez.

Dietro l’ingegno prensile e brillante di Philippe vi era tutto un retroterra di scambi e di discussioni con il raffinato contesto di amici che seguivano allora quella «strana coppia» del mercato artistico milanese. Un momento magico che iniziò a declinare in poco meno di un decennio. Aggiungo due cose che contribuirono al successo: il gusto innato di Daverio e la sua maniacale cura estetica della stampa, sempre affidata al grande Giorgio Lucini. Il contenuto era spesso mio ma l’elegantissimo vestito lo confezionava lui, e non sbagliava mai.

E infine la dote di affabulare vendendo intelligenza e una capacità non comune di vedere in diagonale e di far sue, fiutandole, anche cose che non conosceva. Perché Philippe, come scrisse Savinio di Longanesi, apparteneva a quella ristretta, affascinante e pericolosa schiera di coloro che «sanno anche ciò che non sanno». Questo è ciò che ricordo. Il resto l’ho dimenticato.

Altri articoli dell'autore

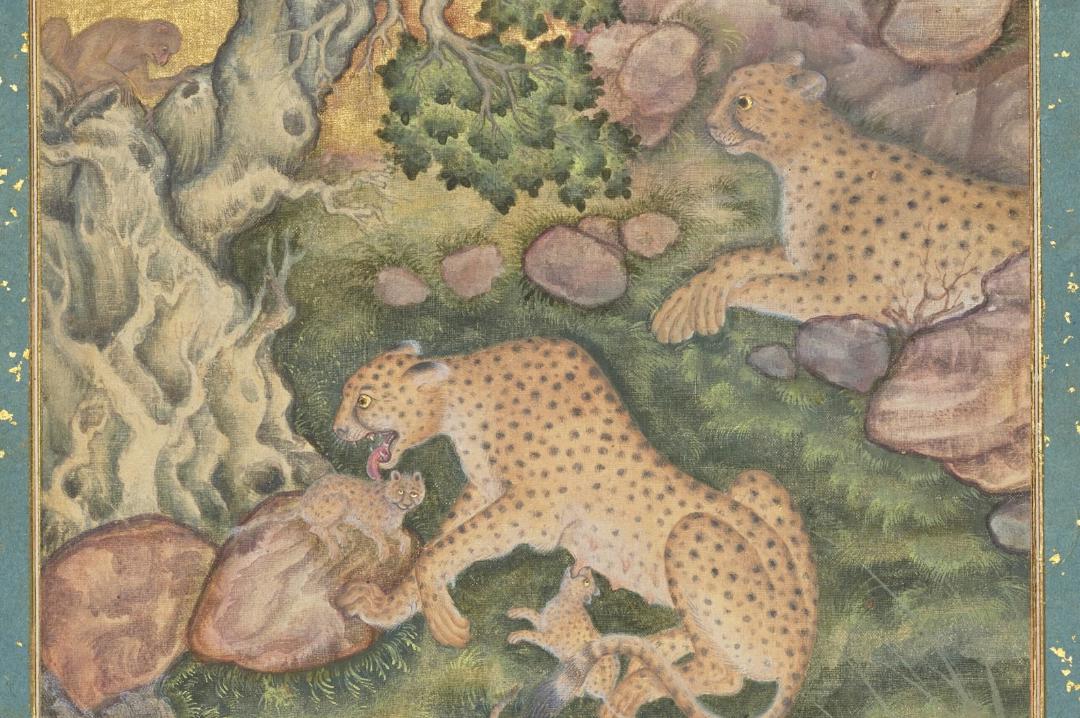

Un piccolo gruppo di ghepardi, elegantemente disegnati tra rocce rosse e cieli dorati, ha cambiato la storia del mercato dell’arte indiana

L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno

Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»

Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino