Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

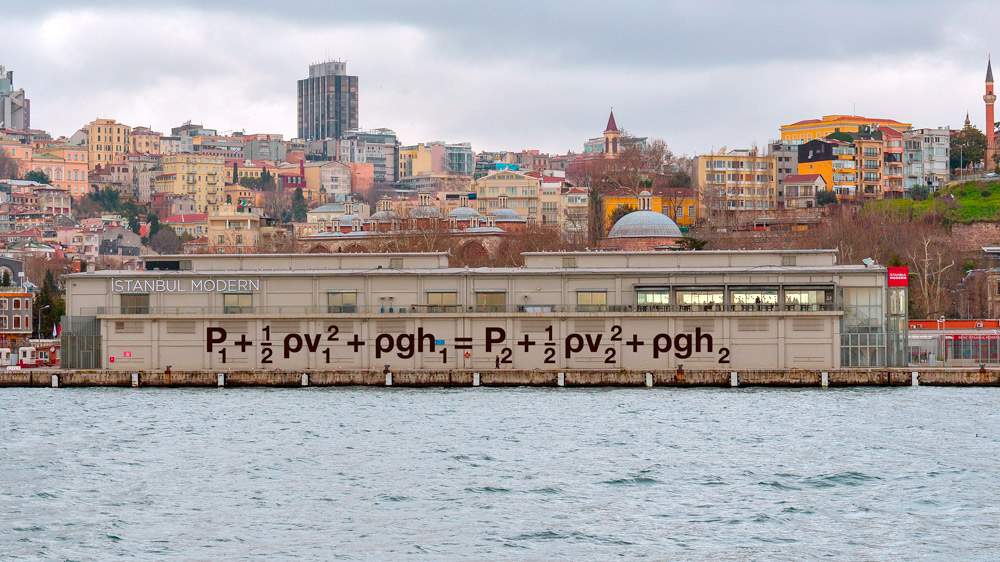

Leggi i suoi articoliEsoterismo e dispersione geografica parrebbero caratterizzare l’edizione di quest’anno della Biennale di Istanbul (dal 5 settembre all’1 novembre), a cura del neo direttore artistico di Rivoli e Gam di Torino Carolyn Christov-Bakargiev. L’esoterismo lo si avverte sin dal titolo («Saltwater: A Theory of Thought Forms», ovvero «Acqua salata: una teoria delle forme-pensiero»); la dispersione urbana dall’elenco delle oltre trenta location in cui ha luogo l’esposizione. La Biennale raccoglie i lavori di circa 80 fra artisti, scrittori, matematici e neuroscienziati. Un approccio che prende spunto dai testi della teosofa britannica Annie Besant: se le «forme-pensiero» (a detta della Besant) sono materializzazioni visibili di forze invisibili, allora (a detta della Bakargiev) le opere d’arte, in quanto cristallizzazioni di energie emotive e cerebrali, rientrano nella categoria delle forme-pensiero. Leitmotiv della mostra è l’acqua salata: elemento vitale da un lato (le molecole, le lacrime, il mare), traumatico e distruttivo dall’altro (il Mar Mediterraneo come teatro della tragedia dei migranti e l’acqua salata come corrosivo chimico per i nostri smartphone). «La 14ma Biennale di Istanbul intende creare un dialogo tra l’esplorazione di un passato traumatico e la trasformazione della storia in un terreno fertile per il futuro, in una cultura del “concime”», dichiara Carolyn Christov-Bakargiev: l’indagine storico-politica (il genocidio armeno, il conflitto curdo-turco, la guerra civile in Siria) si intreccia a una riflessione estetico-idealistica, che trova il proprio fondamento nel sistema delle forme-pensiero. La mostra è sparsa in diverse tipologie di luoghi espositivi, tra cui hotel, barche, garage, giardini, scuole, negozi e case private, collocate lungo il Bosforo e nelle isole del Mar di Marmara. A collegare le varie sedi vi sono i tipici battelli di Istanbul, mezzi di trasporto imprescindibili alla visita di questa Biennale. La dispersione geografica, va ricordato, rappresenta un caposaldo della pratica curatoriale di Carolyn Christov-Bakargiev (basti pensare alla sua ambiziosa dOCUMENTA (13), sparpagliata tra Kassel, Banff, Kabul e Alessandria d’Egitto). L’arte, così, torna al suo luogo di origine, la città, disperdendosi nelle strade e fondendosi al tessuto urbano.

Carolyn Christov-Bakargiev, perché ha scelto di dilatare la Biennale di Instabul in ben trenta sedi, richiedendo al visitatore tre giorni per vederla tutta?

Di queste trenta, quattro sono dedicate ciascuna a una mostra collettiva con proprie caratteristiche: sono Istanbul Modern, Arter, il Liceo Italiano e la Scuola greca di Galata. Le altre 26 sedi sono quelle che definisco «luoghi di abitazione temporanea su terra e su mare», ciascuna occupata da un singolo partecipante alla Biennale: queste sedi nell’insieme formano una mappa simbolica che si estende dal Mar Nero, dal villaggio di Rumelifeneri, un luogo dove il Bosforo si apre sul mare ed è, secondo la mitologia, un punto in cui Giasone e gli argonauti passarono alla ricerca del Vello d’oro e dove sul faro c’è un’opera di Lawrence Weiner; fino a Büyükada, che è la maggiore delle Isole dei Principi, così dette perché qui, in epoca bizantina, venivano esiliati i principi. In questo luogo anche Lev Trotsky passò quattro anni, condannato all’esilio da Stalin, prima di trasferirsi in Messico. Su quest’isola sono esposte le opere di William Kentridge, Adrián Villar Rojas, Susan Philipsz, Ed Atkins, Daria Martin, della giovane Merve Kiliçer e di Marcos Lutyens, il cui lavoro è un aliscafo convertito in opera. Per rispondere alla sua domanda, pensando alla crisi degli spazi pubblici, privatizzati per usi commerciali e non più utilizzati come spazio di aggregazione, ho riflettuto su che cosa avrebbe scritto oggi la filosofa Hanna Arendt riguardo all’«agorà», lo spazio di relazione tra le persone. Credo che questo spazio oggi si trovi in tanti luoghi isolati, ma interconnessi digitalmente. Questi «spazi temporanei di abitazione» mi sembrano un possibile modello di spazio pubblico ed espositivo. La seconda ragione di questa estensione della mostra sta nel fatto che non volevo ricalcare l’immagine di Istanbul e del Bosforo solo come luogo di passaggio tra Occidente e Oriente. Ho scelto di complicare questa visione nell’immaginario dei visitatori attraverso un incrocio con l’altro asse, la Russia, l’Ucraina e il Mar Nero, e far sentire questa prossimità fra il Mediterraneo da un lato e il mondo che noi associamo con l’idea della vecchia Europa dell’Est dall’altro. C’è anche una terza ragione. Credo sia importante, nell’era digitale, in cui la velocità è diventata un valore ma anche una perdita di messa fuoco e di profondità, allungare i tempi. Dal centro della città a Büyükada ci vuole un’ora e un quarto di viaggio, ma in questo tempo si respira l’aria di mare, che fa bene al corpo.

Perché in questa occasione lei ha rifiutato la definizione di curatrice, preferendo quella di «disegnatrice» della mostra?

Un po’ è un vezzo. Dopo aver diretto dOCUMENTA (13) non ho bisogno di dire qual è il mio ruolo. Sono me stessa e agisco nell’arte e nella cultura abbastanza liberamente. Nell’epoca digitale la divisione tra specifici disciplinari è poco attuale. Oggi le persone hanno spesso diverse competenze e le incrociano; non le vedono come interdisciplinarità, è semplicemente la loro vita «rizomatica», in cui si può passare dal leggere un articolo di divulgazione scientifica su che cosa sono i sali a studiare un testo sulla teoria della percezione. È tipico di un soggetto di questa epoca navigare velocemente tra quelli che altri considerano campi separati. Da un lato questo porta a una certa confusione, perché oggi ci sono molti «amateur», come me, che mi interesso un po’ di tutti i saperi, ma so poco della maggior parte di essi; dall’altro, questa libertà di essere «amateur» è importante, perché l’ultima generazione capace di misurare l’incommensurabile risale alla fine dell’Ottocento, quando si riusciva ad abbracciare sia teorie scientifiche sia pensieri filosofici e lo si faceva abbastanza liberamente. Nel XX secolo questa capacità di spaziare era stata tipica degli artisti e meno di scienziati o di operatori in altri campi; in ogni caso nel ’900 è diminuita molto questa convinzione e dunque oggi esistono questi mondi frammentati che si sbriciolano, persi all’interno di tabelle economiche e tentativi di spiegare, ad esempio, la crisi finanziaria in Grecia, senza la capacità di avere una visione d’insieme. Credo che l’esercizio della commensurabilità dell’apparentemente incommensurabile sia quanto di più si possa fare per il bene della cultura e della pace. Il campo dell’arte è il più aperto ed è normale che sia esso a creare questi ponti, che poi si tradurranno, in futuro, in nuovi musei, nuove classificazioni del sapere.

In che cosa si è tradotto il contributo degli artisti che lei indica come «alleati» nella preparazione della Biennale, come Kentridge o Huyghe?

È un’«alleata» anche Anna Boghiguian, un’artista armena che avevo già presentato a dOCUMENTA (13) e che ha esposto quest’anno alla Biennale di Venezia. I miei alleati non sono solo grandi nomi, ma anche persone molto complesse, come la Boghiguian, con un retaggio armeno ma nata e cresciuta in Egitto con un passaporto canadese. Quando faccio delle grandi mostre collettive tendo a invitare ripetutamente alcuni artisti e quindi creo un’avventura artistica e di vita. Le «alleanze» sono semplicemente un modo di rendere visibili a tutti questa vita con gli artisti che mi influenzano. Questo è normale, sono anche sposata a un artista, Cesare Pietroiusti, e con lui c’è stata per molto tempo un’influenza reciproca, sebbene non pubblica. Con Anna Boghiguian parlo molto delle contraddizioni dell’essere umano in rapporto alla politica; parliamo di Turchia, di Iraq, di Isis, di Obama, della Merkel, da parte sua sempre con una forte dose di scetticismo. Per quanto riguarda Pierre Huyghe, condividiamo un interesse per una forma di vitalità che va al di là dell’umano, che considera le intelligenze e la creatività di tutte le entità viventi. A lui interessa quanto poco un artista possa intervenire in un sistema biologico; a ben vedere, è un po’ l’idea della scultura classica, in cui l’autore entrava in relazione con la materia e doveva seguire quello che la materia gli concedeva di fare. È un’idea antica e una considerazione molto umile dell’intervento artistico. Un intervento che però fa sì che la forma emerga autonomamente ed è quanto fa nelle sue opere. I suoi riferimenti sono biologi e filosofi come Humberto Maturana e Francisco Varela; per quanto mi riguarda, sono tutta una serie di pensatrici femministe della biologia, tra le quali, Isabelle Stengers e Donna Haraway, per citarne alcune note anche in Italia. Io vengo da un background diverso, ma condividiamo questo interesse, queste idea su quanto poco si possa fare per creare una sorta di piattaforma di vitalità dove le opere, i visitatori e gli artisti possano prendere una sorta di vita autonoma. Riassumendo, Huyghe mi dà dei consigli sui luoghi. La presenza di Kentridge è anche una forma di difesa della Biennale. Si tratta di uno degli artisti più noti al mondo, e accettare di essere un mio alleato è una forte investitura, che serve per poter invitare tanti artisti giovani o non artisti. Sul piano teorico, Kentridge mi ricorda che le utopie e ogni progetto sono sempre fallimentari, ma bisogna accettare di avere utopie, a meno di non diventare dei puri automi. In questa occasione, con Kentridge ho parlato molto di Trotsky, di che cosa significa vivere in uno stato di attesa o di paura di essere uccisi. Che poi, a ben vedere, è la condizione in cui oggi si trova la maggior parte dei greci, per esempio.

Quanto si riflette la politica nella Biennale?

Poco. Il mio riferimento, in questa mostra, è alla teosofa Annie Besant; il suo libro sulla teoria delle forme-pensiero come ispirazione fu pubblicato nel 1905 e anticipò di diversi anni le teorie di Kandinskij sull’arte astratta. Sono dell’avviso che nei luoghi in cui c’è una forte repressione dell’arte spesso si sviluppa una forma di arte che si basa sulla politica delle forme. Ecco perché la vicenda dell’astrattismo e del costruttivismo nell’America Latina durante le dittature è stata estremamente ricca. In determinate situazioni si è molto sviluppata anche la poesia, perché parla per allusioni; mi riferisco anche ai regimi islamici e alla poesia sufi, o alla produzione poetica in Italia durante il fascismo. Questo linguaggio velato politicamente è più forte perché cambia radicalmente il punto di vista sul mondo.

Eppure quello politico è un filone molto solido nell’arte contemporanea...

Ho una certa allergia nei confronti dell’arte come forma di realismo; non so se il realismo ottocentesco fosse più rivoluzionario di Manet. È vero, nell’arte contemporanea i primi lavori di quel genere risalgono alla fine degli anni Ottanta, ma un conto è quando li facevano Willie Doherty o Amar Kanwar, un altro è quando l’arte politica diventa un paradigma dominante e in questo senso non è detto che sia la cosa giusta, proprio da un punto di vista politico. La poetessa Vita Sackville-West scriveva: «Small pleasures must correct great tragedies, / Therefore of gardens in the midst of war / I boldly tell» («Piccoli piaceri devono emendare grandi tragedie, dunque di giardini nel pieno della guerra io con coraggio parlo») e io condivido. So che questo può essere irritante, ma la mia non è una scelta legata alla paura o all’inibizione, anzi ritengo che l’arte sia per sua natura politica. Penso anche che l’arte possa trasformare il mondo, ma non penso che la denuncia sia la maniera migliore per farlo. Nella Biennale, possono essere considerati «politici» i lavori di René Gabri e Ayreen Anastas alla Fondazione Hrant Dink, dedicata al giornalista assassinato a Istanbul nel 2007; o quello di Wael Shawky sul sacco di Costantinopoli da parte dei crociati, perché sono riferiti all’oggi; o di Aslı Çavusoglu sulla questione armena.

Lei annuncia un’ottantina di partecipanti, tra i quali, oltre ad artisti, oceanografi, neuroscienziati e personaggi provenienti da altri campi del sapere, e 1.500 opere. Ce ne sono alcune che hanno un particolare valore di orientamento all’interno della Biennale?

Delle 1.500 opere, 1.001 sono piccoli disegni creati da un’artista poco nota che si chiama Christine Taylor Patten e che vive nelle montagne sopra Albuquerque. Da anni esegue queste piccole opere dove una forma fa emergere quella seguente. Il mio in tal senso è stato un po’ un gioco surrealista, una risposta all’ossessione dei media per i numeri. Vorrei anche citare lo straordinario lavoro di Kentridge, una nuova installazione nello Splendid Hotel, un edifico Art Nouveau, in cui le porte del vecchio albergo di cui ho parlato vengono trasformate in schermi ed è come se noi vedessimo e sentissimo che cosa accade oltre le porte. Villar Rojas ha lavorato al suo progetto più ambizioso: è un’opera collocata nel mare fuori della casa di Trotsky, una «foresta» di animali zombi che guardano minacciosamente verso il giardino e la casa. Non so che cosa significhi, forse è un incubo di Trotsky, forse siamo noi che chiediamo perché è fallita una certa utopia. L’opera di Ania Soliman è un lavoro sul nulla, sul disegnare il nulla e ovviamente ha a che fare con uno dei temi della mostra, cioè la visibilità dell’invisibile. Poi ci sono artisti turchi fantastici, come Cevdet Erek o Füsun Onur.

Ha convocato anche un veterano come Giovanni Anselmo…

Mi sembra l’artista giusto tra quelli della sua generazione per parlare di un universo che apparentemente è disorientato ma che in realtà si orienta per conto suo, continuamente, attraverso i campi magnetici e la gravità e noi con esso. Un altro artista storico importante è Pellizza da Volpedo. Gli studi per «Il Quarto Stato» vogliono essere un omaggio all’occupazione di Gezi Park Gazi e alla resistenza della società civile turca. La composizione de «Il Quarto Stato» è imperniata su un gruppo di persone che frontalmente viene in avanti verso chi guarda, rovesciando il punto di vista rinascimentale: è uno spazio emancipato e democratico. «Il Quarto Stato» si collega a un’altra opera importante: ne è autore Paul Guiragossian un artista armeno-libanese, che inventò una sorta di astrattismo a strisce, in realtà un riferimento alle marce forzate degli armeni attraverso il deserto. Mi è sembrato importante mettere in relazione queste opere di periodi diversi e così riflettere sulla questione della forma che è politica, su come anche un’invenzione formale può avere un significato politico, e lo si vede anche in un lavoro di Cildo Meireles. Poi ci sono delle chicche da parte dei non artisti, ad esempio, per la prima volta vengono esposti i disegni di nodi di Jacques Lacan. Si vedono anche quelli di Santiago Ramón y Cajal, il medico studioso dei neuroni che nel 1906 vinse il premio Nobel per aver scoperto l’esistenza della sinapsi. I suoi disegni sembrano precorrere certi astrattisti del XX secolo come Paul Klee. Ho scoperto che era un artista mancato, suo padre lo costrinse a studiare medicina, ma dipingeva e i suoi primi quadri raffiguravano onde. Espongo anche delle fotografie, selezionate dalle oltre 20mila lastre, una cifra pazzesca per l’epoca. Raffigurano gruppi di persone sulle spiagge, architetture di chiese in Italia, oppure vegetazione; tutto questo fa pensare che lui vedesse il macrocosmo come microcosmo.

Dal primo gennaio 2016, lei assumerà la direzione del Castello di Rivoli e della Galleria d’arte moderna di Torino in previsione dell’unificazione dei due musei. Un compito tutt’altro che facile, non crede?

Se è difficile, lo scopriremo! Ovviamente ho delle idee di mostre che voglio fare e programmi di ristrutturazione alla luce di una possibile maggiore sinergia tra le due istituzioni e della loro fusione. Ho già vissuto un’esperienza analoga perché ero al PS1 di New York subito prima della fusione con il MoMA. La trovo una bella sfida e sono felice di rientrare al Castello di Rivoli dove ho tanto imparato da Ida Gianelli e dove ho tanto amato creare mostre. Credo che unire i due musei sia un bene perché questo crea un’istituzione più forte; la Gam ha delle bellissime opere anche di Sette e Ottocento e una sede molto interessante anche se difficile. Devo anche dire che trovo un po’ obsoleto il concetto di museo d’arte contemporanea. E mi chiedo: che cosa vuol dire essere contemporaneo? Mi ricordo Mario Merz che diceva: «Io sono un dinosauro e quindi sono giovanissimo». Penso che non abbia senso tagliare fuori la contemporaneità dal resto del mondo e dalla storia, per questo unire le due collezioni ha una grossa potenzialità. A livello più generale ho riflettuto su che cosa rappresentano i due musei, su quale possa essere la loro identità in Piemonte. Credo che la storia in Piemonte abbia molto a che fare con una questione di materialità, di fisicità, anche nella sua invisibilità (penso all’Istituto di Cosmogeofisica a Torino, al cinema che ha una lunga tradizione in questa città e quindi alla luce proiettata); ovviamente penso anche all’Arte povera. Forse è una regione che ha molto a che fare con questa idea di «embodied life», di «vita incorporata». Insomma, ogni luogo ha una sua identità. La sfida è che cosa fare nei musei pubblici nell’era delle fondazioni private, dal Garage di Mosca a Prada, da Vuitton a Pinault: in tal senso viviamo una situazione neo-tardomedievale o rinascimentale, dove le committenze sono effettuate dalle grandi famiglie. Proprio a Torino, del resto, è nato uno dei primi esempi di collezione privata aperta al pubblico, con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Dal canto mio, credo di poter contribuire a sviluppare un’idea illuministica di museo. Credo anche che forse in futuro le fondazioni private saranno i musei di arte contemporanea e che invece il museo pubblico sperimenterà, attraverso le alleanze con altri settori di ricerca e di studio, altri tipi di aggregazioni culturali per costruire ciò che sarà la nostra memoria collettiva dell’oggi e del domani.

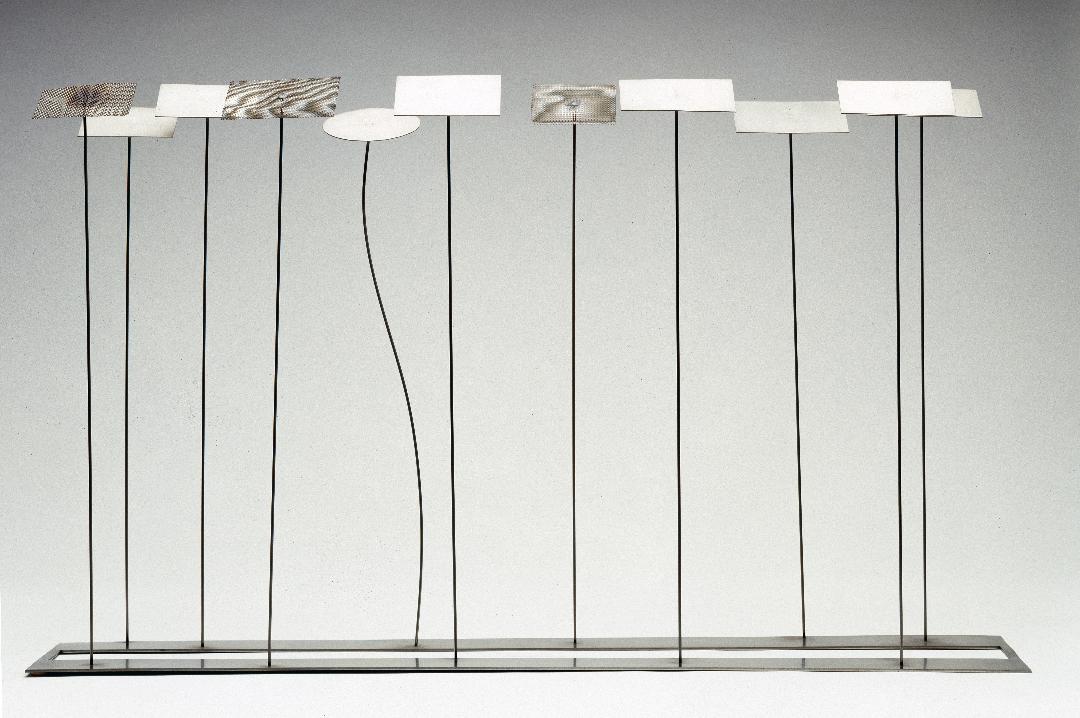

I disegni di Christine Taylor Patten

Carolyn Christov-Bakargiev (Foto Ilgin Erarslan Yanmaz)

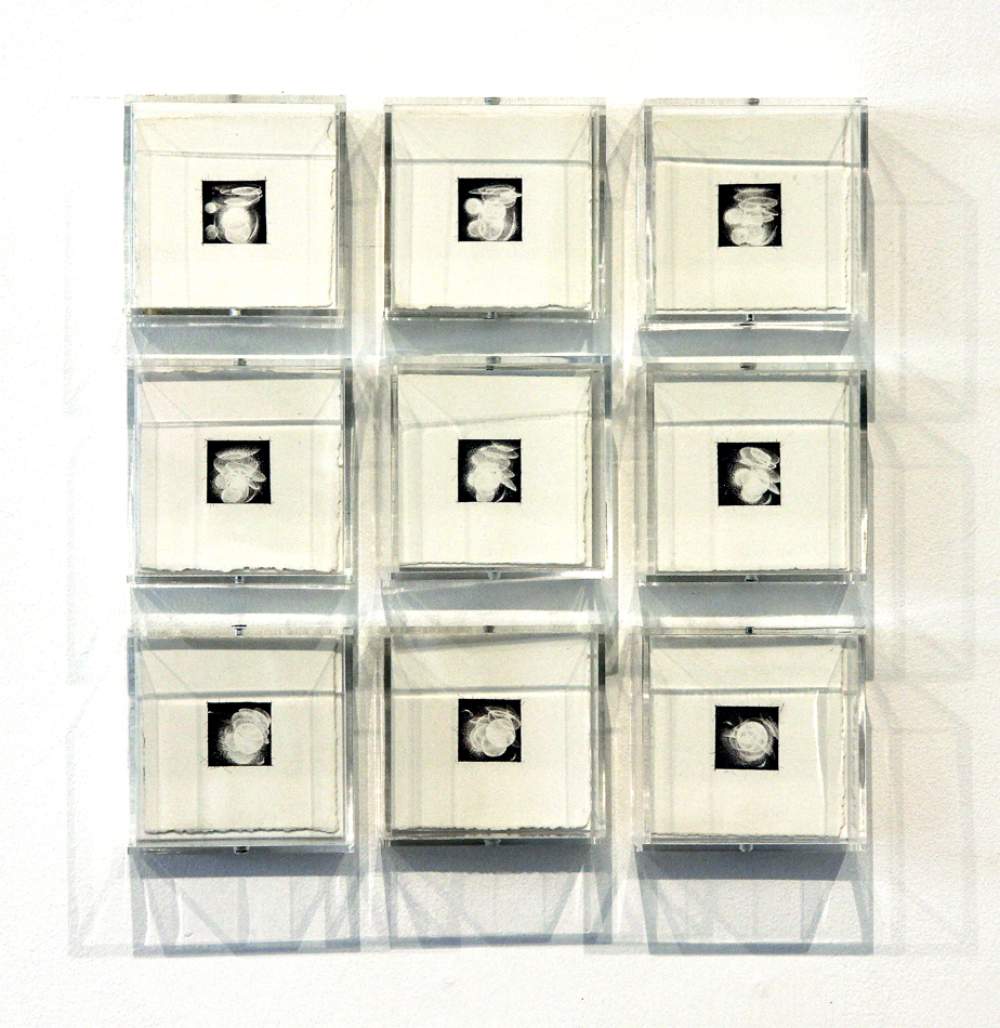

Un'opera di Wael Shawky

Un’opera di William Kentridge

Una veduta di «Project» di Liam Gillick

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)