Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Filippi

Leggi i suoi articoliDal 30 gennaio al 23 maggio 2026 si terrà la VI edizione del corso Executive in Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate di Gallerie d’Italia, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo, in collaborazione con Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura e Digit’Ed, e con il contributo scientifico di Fondazione Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali.

Si tratta di un percorso formativo destinato a professionisti con almeno un anno di esperienza lavorativa presso istituzioni pubbliche o private, che adotta un approccio multidisciplinare ma è fortemente orientato al management. Ne parliamo con Guido Guerzoni, direttore scientifico del corso, manager culturale e docente dell’Università Bocconi di Milano.

Può indicarci i principali obiettivi formativi della nuova edizione del corso Executive in «Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate»?

Il Corso di alta formazione si propone di fornire ai professionisti del settore le competenze essenziali per contribuire attivamente all’elaborazione di politiche innovative e pratiche efficienti per la tutela, la gestione e la valorizzazione dei patrimoni culturali privati, che rappresentano una risorsa inestimabile e richiedono strategie di conservazione e valorizzazione mirate. L’approccio formativo è intrinsecamente multidisciplinare, volto a sviluppare non solo conoscenze teoriche approfondite, ma anche capacità specifiche e competenze manageriali indispensabili per operare con successo in questo ambito. I partecipanti percorrono un sentiero didattico che abbraccia diverse discipline, tra cui il diritto dei beni culturali e della proprietà intellettuale, l’economia della cultura, il marketing, l’heritage management, la gestione di progetti e la comunicazione. Questo spettro di conoscenze è fondamentale per comprendere la complessità delle dinamiche in gioco e per rispondere con soluzioni innovative alle difficoltà che si incontrano nella gestione, nella fruizione e nella sostenibilità economica delle collezioni private. Il corso affronta il tema in un’ottica comparativa, ponendo particolare attenzione alle migliori pratiche internazionali, alle sfide tecnologiche emergenti e alle opportunità offerte dal contesto globale. Si esplorano i più interessanti casi stranieri, le normative vigenti e le prospettive future, incoraggiando un pensiero critico e proattivo. L’obiettivo finale è formare figure professionali capaci di agire come catalizzatori, disseminatori e mentori del cambiamento, in grado di ideare e implementare progetti che non solo tutelino e valorizzino il patrimonio culturale privato, ma che generino anche ricadute positive sul tessuto sociale ed economico dei territori.

La partnership con Gallerie d’Italia è un elemento distintivo del corso. In che modo la filosofia operativa di questa grande collezione corporate si riflette nell’insegnamento come un valore aggiunto?

La partecipazione di Gallerie d’Italia non è solo un’opportunità di accesso privilegiato a una delle più significative collezioni corporate del mondo, ma è soprattutto un vero e proprio valore aggiunto nell’insegnamento. La sinergia si sostanzia infatti nel coinvolgimento diretto dei responsabili della collezione come membri della faculty del corso. Questa scelta assicura che il sapere veicolato provenga proprio da chi vive quotidianamente le sfide e le opportunità della gestione museale. La presenza di professionisti attivamente impegnati nella cura, conservazione, valorizzazione e comunicazione delle opere d’arte garantisce una prospettiva autentica e aggiornata, fondamentale per comprendere le dinamiche complesse che regolano il funzionamento di una grande collezione. Gli studenti beneficiano così di lezioni, testimonianze e case study fondati dall’esperienza sul campo, strumenti e metodologie direttamente applicabili. Ogni attività didattica è poi concepita tenendo conto delle esigenze e delle best practice che emergono dalla gestione di una collezione corporate, con un curriculum finemente calibrato per affrontare le specificità dei contesti aziendali. Dall’organizzazione degli spazi espositivi alla gestione delle relazioni con il pubblico, dalla curatela delle mostre temporanee alla digitalizzazione del patrimonio, ogni aspetto viene esaminato attraverso la lente di un’istituzione che è un modello di eccellenza. La partnership beneficia anche di un feedback continuo tra docenti, studenti e stakeholder che permette di monitorare l’efficacia del programma, adattarlo alle evoluzioni del settore e garantire che le competenze acquisite siano sempre allineate con le aspettative del mondo del lavoro. Questo dialogo aperto e costruttivo consolida il valore formativo del corso, rendendolo dinamico, reattivo e profondamente connesso al tessuto culturale e professionale.

Quali sono, secondo lei, le competenze manageriali più importanti che un professionista del patrimonio deve acquisire per lavorare nel settore corporate?

Per operare con successo in questo ambito, è fondamentale che i professionisti del settore possiedano una visione strategica che integri la valorizzazione culturale con gli obiettivi aziendali.

Un corporate heritage manager deve essere in primis in grado di comprendere e applicare i principi della Corporate Social Responsibility, per garantire che le iniziative di gestione e valorizzazione del patrimonio aziendale generino un impatto positivo non solo sulla reputazione dell’azienda, ma anche sulla comunità di riferimento. In questo, la CSR rappresenta un’opportunità strategica per creare valore condiviso e rafforzare il legame tra l’azienda e il suo contesto sociale. Una solida base di conoscenze legali e contabili è inoltre essenziale: la gestione di collezioni corporate comporta affrontare questioni complesse relative alla proprietà, alla circolazione delle opere, alla fiscalità e alla valutazione economica del patrimonio. Un professionista deve quindi essere in grado di muoversi in un panorama normativo complicato, comprendere le implicazioni finanziarie delle decisioni e applicare framework e metodologie di valutazione quantitative per sbloccare il potenziale economico e culturale dei patrimoni corporate, consentendo una maggiore capacità di valorizzazione e pianificazione degli interventi, e aumentando le possibilità di circuitazione delle opere. Infine, un interesse profondo per i temi della trasformazione digitale è fondamentale per intercettare nuovi pubblici e valorizzare il patrimonio culturale: le tecnologie digitali offrono strumenti innovativi per la conservazione, la fruizione e la promozione delle collezioni. Un professionista deve essere aggiornato sulle ultime tendenze in fatto di digitalizzazione, dall’archiviazione e catalogazione digitale alla creazione di esperienze immersive e interattive. La capacità di sfruttare il digitale non solo migliora l’accessibilità e la visibilità del patrimonio, ma contribuisce anche a creare nuove forme di engagement e a generare valore aggiunto per l’azienda.

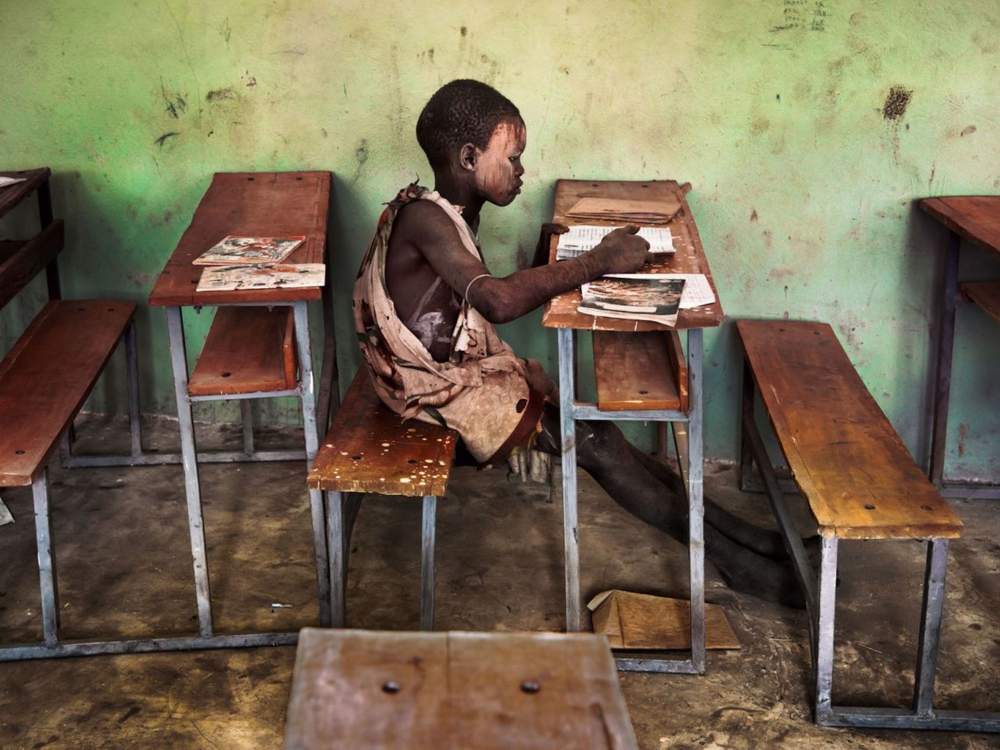

Gallerie d'Italia - Torino

Quali sono le principali differenze tra il lavoro di un manager che gestisce una collezione corporate e quello di un curatore che sovrintende a una collezione pubblica?

Le differenze tra il lavoro in strutture corporate ed enti pubblici riflettono la diversa natura, finalità e struttura delle due tipologie istituzionali. Nel contesto corporate la gestione di una collezione è spesso parte di una strategia più ampia di comunicazione, reputazione e identità aziendale, in cui il manager si trova ad agire in un ambiente più rapido, fluido e multidisciplinare, dove le competenze richieste spaziano dalla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico alla progettazione di iniziative culturali e di marketing. Spesso, soprattutto nelle realtà di dimensioni ridotte, il manager si trova a ricoprire più ruoli contemporaneamente, integrando funzioni che in un’istituzione pubblica sarebbero distinte: curatore, comunicatore, fundraiser, project manager. Questo approccio «imprenditoriale» comporta una gestione agile, ma anche una maggiore esposizione al rischio e alla necessità di garantire risultati concreti in termini di visibilità e ritorno reputazionale. Uno degli aspetti più delicati nel settore corporate è la costruzione di partnership e di network solidi, sovente internazionali. A differenza del settore pubblico, dove esistono canali di finanziamento strutturati, le collezioni aziendali si sostengono attraverso risorse interne e partnership. Il manager deve quindi possedere una forte capacità di networking e di costruzione di relazioni strategiche, oltre a una visione economica in grado di coniugare la sostenibilità del progetto con gli obiettivi aziendali. Un’ulteriore differenza riguarda le professionalità coinvolte: nelle collezioni pubbliche prevalgono profili tecnici storico-artistici e archeologici, mentre nel privato operano figure provenienti dal marketing, dalla comunicazione, dalle relazioni istituzionali o dal settore specifico di attività dell’azienda. Il manager di una collezione corporate agisce quindi come un mediatore tra cultura, impresa, stakeholder e pubblici, con una visione strategica e operativa al tempo stesso; il funzionario pubblico, invece, lavora in un contesto istituzionale che privilegia la tutela, le attività scientifiche e la responsabilità verso la collettività.

Il corso inquadra il management culturale in un’ottica di Corporate Social Responsibility (CSR): che sfide affrontano in questo momento le aziende interessate a investire nella gestione e nella valorizzazione del loro patrimonio per ottenere una ricaduta sociale?

Quando un’impresa decide di investire sul proprio patrimonio culturale con finalità di responsabilità sociale la principale sfida consiste nel generare un cambiamento riconoscibile e verificabile. Ciò richiede una definizione preliminare delle finalità: per quali destinatari si interviene, quali risorse si impiegano, quale effetto si intende lasciare dopo la conclusione dell’iniziativa. La mappatura degli interlocutori — comunità locali, istituzioni educative e culturali, dipendenti, partner — consente di selezionare interventi coerenti e chiarire la traiettoria che collega risorse e competenze a risultati immediati (mostre, programmi educativi, contenuti) ed effetti più duraturi: abitudini culturali, fiducia nel brand, senso di appartenenza interno. Per quanto riguarda la misurazione, gli indicatori di fruizione sono utili, ma non sufficienti. È necessario infatti distinguere tra esiti di breve periodo e trasformazioni che permangono nel tempo, predisponendo un sistema di monitoraggio e indicatori specifici ed efficaci, capaci di cogliere in che misura il cambiamento osservato sia attribuibile all’intervento stesso. Inoltre è di rilevante importanza la coerenza strategica: il patrimonio deve esprimere l’identità dell’impresa (brand heritage), integrarsi con le politiche di CSR, attivare relazioni con il territorio e contribuire alla qualità dell’ambiente di lavoro. Rendendo operativa tale impostazione, la collezione aziendale si configura non come racconto autoreferenziale, bensì come impegno pubblico che produce effetti tangibili sulle persone, sui luoghi e sulla qualità delle relazioni. È in tale prospettiva che la CSR cessa di essere dichiarazione d’intenti e diventa valore condiviso.

In che modo l’adozione di competenze manageriali e finanziarie come quelle legate alla misurazione del rischio o alla valutazione del fair value può contribuire a sbloccare il potenziale economico e culturale dei patrimoni corporate?

L’integrazione di figure manageriali e finanziarie nei processi di valorizzazione consente di trasformare i patrimoni corporate da «centri di costo» a leve strategiche capaci di generare valore economico, comunicazionale e culturale. In particolare, il fair value rende il patrimonio leggibile e comparabile, favorendo la definizione di piani di investimento, coperture assicurative e partnership coerenti. La misurazione del rischio, invece, introduce criteri oggettivi di tutela: individua soglie conservative, stabilisce vincoli di microclima e standard di sicurezza. Insieme, questi strumenti permettono di prendere decisioni informate, con maggiore equilibrio tra obiettivi di valorizzazione e responsabilità di conservazione. Sul piano economico contribuisce anche a una maggiore capacità di valorizzazione e pianificazione degli interventi. La misurabilità, infatti, riduce l’incertezza, migliora la capacità di negoziazione e rende il patrimonio un asset gestibile e finanziabile, capace di attrarre risorse esterne. Sul piano culturale, l’impatto si traduce in una maggiore possibilità di circuitazione delle opere e dei progetti: la presenza di standard condivisi su valore e rischio accresce la fiducia tra istituzioni, semplifica le istruttorie e favorisce la costruzione di reti di collaborazione stabili. Le opere escono più spesso dai depositi, raggiungono nuovi pubblici e generano conoscenza, mentre l’azienda rafforza la propria identità culturale e la reputazione sociale, diventando parte attiva dell’ecosistema artistico e territoriale. Perché ciò avvenga, è necessario un approccio integrato, capace di coniugare visione strategica, pianificazione, capacità negoziale e rigore operativo. L’adozione di tali metriche non riduce la dimensione culturale del patrimonio, ma la sostiene: fornisce un linguaggio comune tra curatori, manager e partner, e permette di passare dalla tutela passiva ad una valorizzazione consapevole.

I nuovi trend di gestione manageriale delle collezioni corporate contribuiranno a incentivare una maggiore circolazione delle opere (tramite prestiti o garanzie) per mostre ed eventi?

La valorizzazione delle opere in collezione, tramite la loro circuitazione nazionale e internazionale, può essere certamente incentivata da una maggiore consapevolezza manageriale, a patto che venga tradotta in criteri chiari, procedure snelle e accordi replicabili. Il primo driver è la sostenibilità finanziaria, che scoraggia l’immobilismo dei depositi e premia la valorizzazione attiva. Infatti, un programma di prestiti ben gestito da un lato genera ritorni concreti, come la visibilità del brand, fee di noleggio e co-produzioni, diritti di immagine, ampliamento delle reti istituzionali. Dall’altro aumenta la «biografia d’uso» delle opere e riduce il costo dell’inattività. La governance deve quindi collegare risorse e obiettivi a KPI misurabili, quali giorni/anno in esposizione, tasso di prestito per cluster di opere, reach dei pubblici, quota di progetti co-prodotti. Il secondo driver è la condivisione di best practice tramite il coinvolgimento di diverse professionalità, volontari e stakeholder, che produce nuova conoscenza, con attribuzioni aggiornate, materiali d’archivio recuperati, bibliografie e comparazioni critiche. Tali evidenze rafforzano i dossier conservativi e i condition report, migliorano le basi di stima per assicurazioni e indennità e rendono più robusta la valutazione del rischio. In questo contesto è fondamentale la trasparenza dei criteri, che innalza la qualità della domanda di prestito, riducendo i tempi morti e i rischi reputazionali per l’azienda. Restano alcuni ostacoli, come i premi assicurativi elevati, la complessità della logistica internazionale, gli adempimenti fiscali e doganali, oltre alla naturale prudenza conservativa su alcuni nuclei, che possono rallentare i prestiti. Tuttavia, una solida infrastruttura gestionale può affrontare in modo più efficiente tali problematiche.

Altri articoli dell'autore

Guido Tattoni, direttore di NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, riflette sul tuolo dell’accademia come luogo di apprendimento, ma anche di ricerca, sperimentazione e costruzione di visioni sul presente e sul futuro

Settis e Montanari hanno curato e scritto i 5 volumi di questo corso di storia dell'arte con un team di studiosi che si è cimentato nel difficile compito di tradurre la storia in materia vivente

Inchiesta esclusiva. Nelle scuole la Storia dell’arte patisce gli effetti dei provvedimenti legislativi che ne hanno ridotto l'insegnamento