Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Romana Morelli

Leggi i suoi articoliRoma. «La Biennale di Venezia come luogo di lavoro degli artisti, dove possono sperimentare e correre rischi, e non luogo di "storicizzazione"» è questo il concetto in base al quale Cecilia Alemani, curatrice del Padiglione Italia alla prossima kermesse veneziana, ha scelto i tre artisti: Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi, Adelita Husni-Bey.

E la curatrice lo ha ribadito più volte nel corso della conferenza stampa di presentazione, tenuta stamattina al Ministero dei Beni culturali, con Paolo Baratta, presidente della Biennale di Venezia, e Federica Galloni, direttrice generale Dgaap (Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane) e commissaria del Padiglione Italia.

Intitolato «Il mondo magico», il progetto curatoriale di Cecilia Alemani prende ispirazione dall’omonimo studio dell’antropologo napoletano Ernesto de Martino (1908-65), pubblicato subito dopo la seconda guerra mondiale e dedicato allo studio della magia come strumento attraverso il quale culture e popolazioni, soprattutto del Sud Italia, reagiscono a situazioni di crisi e all’incapacità di comprendere e dare forma al mondo.

Vale la pena di rammentare che le due precedenti edizioni della Biennale erano state caratterizzate dai progetti curatoriali in chiave psicanalitica e introspettiva di Massimiliano Gioni, che si era ispirato al Libro rosso di Jung, e in chiave ideologica di Okwui Enwezor, che aveva destinato un intero ambiente alla lettura quotidiana del Capitale di Karl Marx. È importante aggiungere che l’edizione della Biennale di quest’anno, curata dalla francese Christine Macel, mette l’artista e la cultura umanista come concetto cardine dell’intera manifestazione artistica, concepita, di conseguenza, come un «poema epico» suddiviso in un prologo, otto episodi e un epilogo.

Cecilia Alemani dichiara di seguire a sviluppare una linea che rintraccia nell’arte italiana del Novecento, dalle figure presurrealiste di Giorgio de Chirico, eteroclite come Alberto Savinio, alla corrente del Realismo magico negli anni Venti e Trenta, fino ad artisti come Pino Pascali, Domenico Gnoli, Alighiero Boetti, Gino De Dominicis. La Alemani sembra insomma voler fare rivivere il mito dell’artista sciamano, che, alle soglie degli anni Novanta trovò una sua consacrazione nella mostra «Magiciens de la Terre» curata da Jean-Hubert Martin al Centre Georges Pompidou di Parigi nel 1989.

I tre artisti selezionati per il Padiglione Italia appartengono alla generazione nata tra la metà degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta, si sono affacciati sulla scena negli anni zero del Duemila e, ha sottolineato la Alemani, mostrano una continuità con l’Arte povera. Il carattere internazionale della loro opera non ne snatura le forti radici culturali italiane.

Nella conferenza stampa qualche giornalista ha sollevato delle perplessità rispetto alla scelta di voler dedicare un intero padiglione di circa 2.000 metri quadrati unicamente a tre artisti, ma, come ha risposto la curatrice, questi realizzeranno interventi complessi e di grandi dimensioni, ideati appositamente per questa Biennale, che valorizzeranno i loro talenti e nel contempo permetteranno al pubblico un’immersione nel loro mondo. Gli interventi sono finanziati dal Mibact e da Fendi, main sponsor della mostra, con risorse aggiuntive raccolte dalla stessa curatrice e dai tre artisti. «Nei loro lavori, ha spiegato la curatrice, la realtà è reinventata ora con la fantasia e il gioco, ora con la poesia e l’immaginazione: il loro è un racconto intessuto di miti, rituali,credenze e fiabe. In questi riferimenti i tre artisti invitati cercano non una via di fuga nelle profondità dell’irrazionale, ma un mezzo cognitivo con cui affrontare e ricostruire la realtà».

Le opere tuttavia saranno rese note soltanto all’apertura del Padiglione, durante l’inaugurazione della Biennale dal 10 al 12 maggio.

Ma chi sono i tre artisti invitati? Veneziano, Giorgio Andreotta Calò (1979) vive e lavora ad Amsterdam. Ha partecipato alla Biennale del 2011 e l’anno dopo ha vinto il Premio Italia promosso dal MaXXI, con l’opera « Prima che sia notte». «Le sue opere, commenta la Alemani, spaziano da installazioni ambientali di larga scala a sculture di dimensioni monumentali fino a impercettibili interventi architettonici. Frammenti di edifici o interi paesaggi possono venire trasportati o trasformati, come in grandi collage urbani nei quali si legge la memoria dei tagli di Gordon Matta-Clark e della sua "anarchitettura", architettura anarchica in cui si mescolavano urbanistica e performance. Ma ai materiali artificiali Andreotta Calò oppone sempre l’uso di forze naturali o agenti atmosferici, in particolare acqua e fuoco, elementi carichi di simbolismi arcaici e primari. Uno dei temi che contraddistingue tutta la sua pratica è la ricerca sul paesaggio lagunare di Venezia, sua città natale, nella cui architettura coglie un senso di fine imminente. L’acqua, nelle sue molteplici forme e funzioni, è un elemento ricorrente nel vocabolario dell’artista».

La più giovane dei tre artisti del Padiglione Italia è l’italo–libica Adelita Husni-Bey. Nata nel 1985, risiede a New York. Ha ottenuto riconoscimenti in Italia e all’estero: «È interessata al rapporto tra il presente, con i suoi conflitti sociali e politici, e le infinite possibilità di riscrivere sia la storia sia il futuro attraverso l’uso dell’immaginazione e della partecipazione collettiva, ha spiegato la Alemani. I progetti artistici della Husni-Bey sono ispirati da modelli pedagogici radicali e anarchici, da nuove forme di educazione e da un profondo senso di responsabilità sociale. Spesso le opere dell’artista si sviluppano da processi di creazione collettiva, quali giochi di ruolo, workshop e lavori di gruppo, condotti in collaborazione con membri di comunità diverse, tra i quali in passato ci sono stati studenti, persone disoccupate, atleti e attivisti».

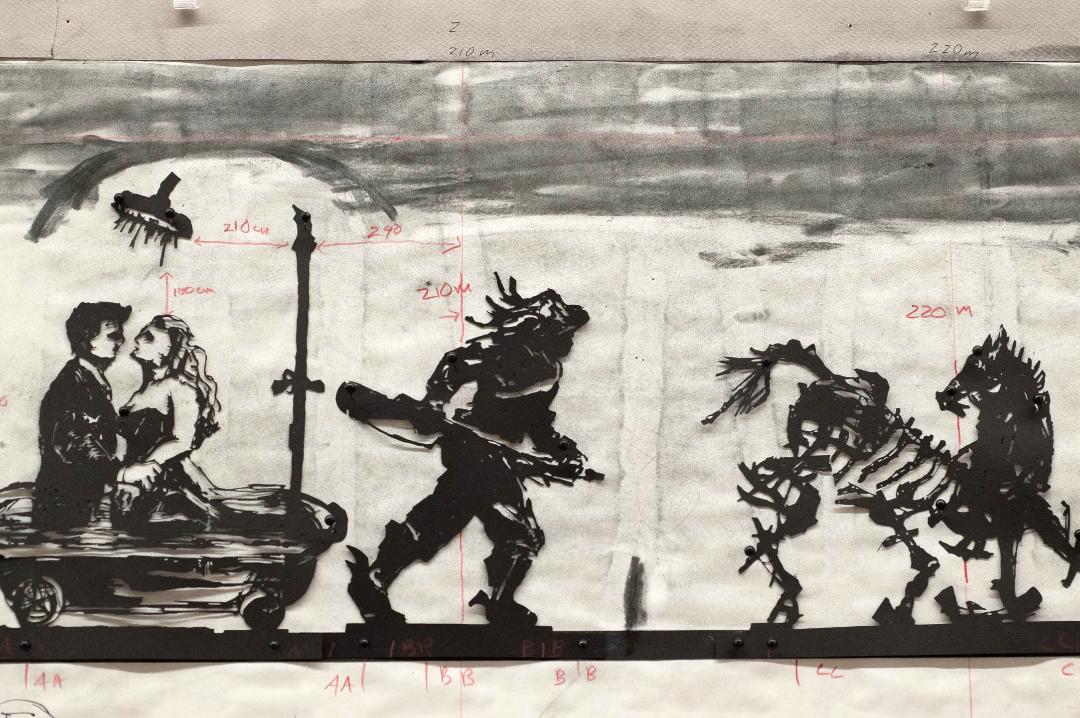

Infine, il modenese Roberto Cuoghi, classe 1973. Al Centre d’Art Contemporain di Ginevra hanno da poco inaugurato la sua prima retrospettiva, con una settantina di opere eseguite tra il 1996 e il 2016. «Cuoghi, conclude la curatrice, è da sempre interessato al tema della metamorfosi e della rappresentazione dell’identità come processo in continua trasformazione, Utilizzando una varietà di mezzi espressivi, come il video, l’animazione, la scultura, la pittura e l’installazione sonora, Cuoghi ha costruito una poetica complessa che lo ha imposto come una delle voci più interessanti dell’arte italiana e internazionale. Uno dei suoi progetti più celebri risale a circa venti anni fa, quando decide di trasformarsi nell’immagine di un uomo di mezza età, da molti ritenuto suo padre, e comincia un processo di mutazione fisica e psicologica, cambiando la propria dieta, l’abbigliamento e il comportamento, fino ad apparire più vecchio di quarant’anni e a sviluppare patologie e abitudini proprie di un sessantenne».

Il catalogo, bilingue, edito da Marsilio, sarà suddiviso in due sezioni: la prima sulle ragioni della mostra, con saggi della curatrice e di studiosi del pensiero di Ernesto de Martino; la seconda contiene saggi sugli artisti.

Il numero di aprile di «Il Giornale dell'Arte» proporrà una lunga intervista a Cecilia Alemani di Franco Fanelli.

Articoli correlati:

Alemani: «Chi cura diventa complice»

Padiglione Italia: ricomincio da tre

Biennale di Venezia, Andreotta Calò, Cuoghi e la Husni-Bey le scelte di Cecilia Alemani per il Padiglione Italia

La curatrice del Padiglione Italia Cecilia Alemani in una foto di Marco De Scalzi

Altri articoli dell'autore

Una sessantina di opere di 51 artisti (da Parmigianino a Schiele, da Boetti a Kentridge), entrate nella collezione dell’istituto romano grazie a tre milioni finanziati dallo Stato, sono ora visibili a Palazzo Poli

Un’antologica nel Casino dei Principi a Villa Torlonia e al Mlac di una delle artiste più moderne e complesse del Novecento

L’allestimento da Tornabuoni è una continua scoperta all’interno dell’emisfero artistico e umano dell’artista torinese

Dopo cinque anni il direttore saluta il Macro di Roma con una collettiva di oltre trenta artisti che intende «restituire uno sguardo dinamico al visitatore»