Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Silvia Mazza

Leggi i suoi articoliPalermo. Col Centro per il Restauro di Palermo, dotato di autonomia gestionale venti anni prima dell’Opd di Firenze, e con le linee guida di quindici anni fa del Piano Paesaggistico, strumento di tutela approvato solo di recente da Puglia e Toscana, la Sicilia è stata pioniere, anticipando quello che solo molto dopo si sarebbe affermato a livello nazionale. Lo abbiamo raccontato negli ultimi mesi ai nostri lettori (cfr. nn. 352, apr.’15, p. 14 e 353, mag.’15, p. 5).

Ora, anche il nuovo corso che doterà di autonomia gestionale e finanziaria le venti eccellenze museali di cui sono stati appena nominati i direttori, riprende un modello siciliano stabilito anch’esso ben quindici anni fa da una norma regionale: la Legge Granata (l.r. 20/2000), che ha istituito il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e il Sistema dei Parchi archeologici siciliani.

Veniva introdotto, per la prima volta, il parco archeologico come soggetto istituzionale, mentre sarà solo nel 2004 che il Codice dei beni culturali ne fornirà una definizione, come «un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto» (art. 101, c. 2, lett. E).

Fabio Granata, oggi uno degli ideologi del progetto politico #diventeràbellissima, ex An, già vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia, da capogruppo Pdl in Commissione Cultura aveva pure presentato«proposte di legge per estendere a livello nazionale il sistema dei parchi» (cfr. n. 302, ott. ’10, p. 6). Nel 2000, allora vicepresidente della Regione e assessore ai Beni culturali, sotto scorta per le demolizioni di edifici abusivi che ordinò nella Valle dei Templi (riprese proprio in questi ultimi giorni), a seguito della approvazione della legge 20 dichiarò: «Si tratta certamente di una bella pagina di storia scritta dal nostro Parlamento», con la quale aggiunse, «è stato tracciato il percorso per organizzare attorno alle pietre e alla storia della Sicilia un sistema di rilancio culturale, economico e occupazionale».

E, invece, quella norma, insieme alla stagione di riforme pionieristiche (2000–2006), che aveva visto, tra l’altro, anche la creazione della Soprintendenza del Mare e posto le basi per il Piano Paesaggistico, quando la Sicilia sapeva tradurre in progetti i finanziamenti Ue, mentre adesso ha dovuto restituire all’Europa ben 22 milioni di fondi, è stata segnata da una storia che assomiglia a quella dell’isola Ferdinandea, che a metà dell’Ottocento emerse improvvisamente nel mare di Sciacca e altrettanto rapidamente s’inabissò, scomparendo del tutto. Perché se è solo sulla scia della spinta innovativa in corso a livello dello Stato che l’assessore regionale ai Beni culturali, Antonino Purpura, rispolvera la legge del 2000 rivendicando il primato siciliano, sta di fatto che quella norma fino a oggi è rimasta inapplicata dopo l’istituzione del Parco della Valle dei Templi, che gode in via esclusiva dell’autonomia finanziaria necessaria per la gestione e la valorizzazione, in attesa del completamento dell’iter che la renderà operativa anche per gli altri parchi. Ci stava provando qualche anno fa, avviando l’istituzione di otto (cfr. n. 341, apr. ’14, p. 25), l’ex assessore Mariarita Sgarlata, in sella per pochi mesi prima di essere defenestrata da Crocetta per la storia della presunta piscina abusiva che la magistratura ha poi invece detto essere perfettamente lecita. Purpura annuncia di voler completare entro l’anno le perimetrazioni, che non significa dotarli automaticamente di autonomia, per la quale l’iter è ancora lungo.

Il modello autonomistico del Parco archeologico della Valle dei Templi: potenzialità e criticità

Ma che cosa significa l’autonomia della Valle dei Templi? Vuol dire poter gestire in proprio le entrate (biglietti di ingresso e card abbonamenti, servizi, pubblicazioni e altre attività organizzate dal parco, contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati), senza doverle versare (eccetto un 10% stabilito nell’ultima finanziaria per la spending review), come avviene, per esempio, per i musei, nel calderone indistinto del bilancio regionale, mentre a carico dell’Assessorato resta l’organico. Al soprintendente permangono invece i compiti di tutela, avendo già a suo tempo progettato il parco, ovvero individuato («secondo criteri di coerenza scientifica, prescrivevano con lungimiranza le Linee guida del 2001, per sottrarre questa fase dai condizionamenti e dai particolarismi della politica») e perimetrato l’area archeologica (zona A), quelle di rispetto (zona B) e di interesse paesaggistico (zona C, non pensata in termini vincolistici, ma come sede di iniziative economiche e culturali strettamente legate all’attività dell’Ente e in collaborazione con l’imprenditoria e gli enti locali), nonché predisposto il regolamento del parco (modalità d’uso, vincoli e divieti).

L’autonomia, che ha alla base la considerazione del patrimonio archeologico come fattore di sviluppo e non più soltanto come vestigia di una tradizione, consente, quindi, di promuovere con i privati l’elaborazione di un ampio piano di attività produttive di contorno alla ricerca e alla tutela, tali da favorire lo sviluppo locale sostenibile, grazie anche al ruolo attivo riconosciuto ai Comuni nella programmazione delle attività del parco. Tra le finalità della legge Granata (salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del patrimonio archeologico regionale, art. 20) rientrano, infatti, anche quelle tese a consentire le migliori condizioni di fruibilità non solo a scopi scientifici, sociali, ma anche economici e turistici.

Un modello il parco della Valle dei Templi lo è anche per il suo assetto. A livello ministeriale il comitato scientifico con 5 esperti che affiancherà i nuovi direttori dei musei nazionali riprende la seconda parte della legge 20/2000, come pure i nuovi poli museali regionali si articolano su tutto il territorio nazionale con lo stesso modello dell’autonomia organizzativa (ma non economica).

L’ultima finanziaria regionale ha contratto il Consiglio del Parco, organo di governo di quest’ultimo, a 5 componenti: il soprintendente, il sindaco, il presidente e due esperti. E qui s’insinua un dubbio: fino a che punto questa autonomia può intendersi anche come indipendenza dalla politica, con (oltre al sindaco) la nomina del presidente fatta direttamente dall’assessore, quella del soprintendete non esente da condizionamenti politici e quella del direttore fatta dalla Giunta di Governo? L’incarico di quest’ultimo dura quattro anni, con una certa stabilità, quanto meno, rispetto a tutti gli altri dirigenti regionali, sottoposti ogni due anni al valzer dei trasferimenti da una provincia all’altra, stabiliti dal Dipartimento dei Beni culturali.

Da anni, inoltre, un commissario straordinario esautora, di fatto, il Consiglio che, per volontà (di nuovo) politica, si ritarda ad insediare, cosicché direttore e commissario prendono decisioni senza che passino sotto il vaglio di quest’organo di controllo.

E mentre tutti i siti e musei di Sicilia restano senza «servizi aggiuntivi» a seguito della sospensione in autotutela voluta da Crocetta delle gare aggiudicate nel 2012 (le imprese nel frattempo hanno vinto il ricorso in Cassazione e, se non saranno insediate, faranno partire risarcimenti milionari), in deroga a questa situazione di stallo, solo il Parco di Agrigento ha un gestore temporaneo, grazie a una gara che ha curato in proprio, autorizzata l’anno scorso dall’ex dirigente generale Rino Giglione, quello che sospese la soprintendente di Siracusa, Bice Basile, reintegrata a seguito di un pronunciamento della magistratura.

Si comprende, dunque, come in questo scenario l’insidia maggiore sia la deriva per finalità clientelari di uno strumento legislativo e di un istituto la cui validità non può che esprimersi in un contesto normalizzato e controllato.

Sebbene, quindi, limitato a un solo esempio, ma significativo data l’importanza dell’area archeologica in oggetto, la Sicilia offre ancora un altro spunto di riflessione sul significato che l’autonomia potrà avere per le venti eccellenze museali italiane.

Se il Centro per il Restauro di Palermo, dotato pure di autonomia finanziaria, è in caduta libera da cinque anni a causa di direttori non all’altezza dei loro compiti istituzionali, specie in un momento di pesanti tagli ai fondi e carenza di personale qualificato per il blocco del turn over, il Parco agrigentino dimostra le ampie potenzialità e le ricadute positive, ma anche le crititicità, del suo status gestionale.

Il bilancio è in crescita, si passa dai 3 milioni e 200mila euro del 2013 ai 4 milioni dell’anno scorso, risorse che permettono non solo di fronteggiare le spese ordinarie, ma anche di investire in progetti, come il sogno di tutti i conservatori nel nome di Urbani: la sempre invocata, ma proprio per carenza di soldi disattesa, manutenzione programma del patrimonio. Il livello, però, non è sempre così alto. Per esempio, il Parco può finanziare al sindaco di Agrigento la sagra del mandorlo in fiore (il Comune utilizza parte del 30% dello sbigliettamento), ma non sopperire, in forza di un principio di sussidiarietà orizzontale, alle necessità di spesa degli altri istituti regionali della provincia (pulizie, carta, toner ecc.). Gli incarichi, inoltre, sono per la maggior parte diretti, senza gara o con trattative in economia, come previsto invece dalla normativa per le forniture di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni.

Quale valorizzazione del patrimonio?

Ma contare i soldi in cassa può davvero essere il solo metro di valutazione? Oppure non bisognerebbe avviare una seria riflessione su quali siano gli obiettivi in termini di valorizzazione e fruizione che possano davvero mettere in valore l’autonomia? e questa, poi, deve intendersi in maniera autarchica o comunque all’interno di una griglia condivisa di regole e procedure? Fin dove, infine, si può spingere l’apertura del patrimonio ai privati in nome del fundraising?

L’occasione per farlo, potrebbe essere, per esempio, un evento dal forte impatto mediatico ospitato recentemente nel Parco. Per oltre 100mila euro, il 27 luglio scorso in occasione di Google Camp 2015, è stato concesso a Sergey Brin e Larry Page, fondatori del primo motore di ricerca al mondo, insieme ad altri magnati del web e star dello showbiz di banchettare sullo sfondo del Tempio della Concordia, col parco chiuso ai turisti. La soprintendente di Agrigento, Caterina Greco, che essendo stata anche soprintendente archeologo della Calabria e ad interim della Basilicata è tra i pochissimi ad avere esperienza, in ruoli apicali, sia nell’amministrazione statale che regionale, si chiede se si possa «giustificare ogni uso purché a lauto pagamento», perché «un conto è la Medea al Colosseo, altro una cena privata e spettacolare a molti zeri, che si sarebbe potuta svolgere in altri luoghi, pure della Valle, senza ridurre a pura location il tempio simbolo di uno dei più importanti siti Unesco del Mediterraneo». «Cene del genere, prosegue, le si possono accordare in luoghi minori dei nostri siti monumentali, ma certo non accanto ai nostri maggiori templi o in prossimità della Venere di Botticelli agli Uffizi, per ragioni insieme di decoro, inteso come rispetto, e di sicurezza».

All’estero, infatti, si fa altro: fa l’esempio del Louvre la soprintendente, dove «si cena nella Grande Halle della Pyramide (effetto Codice da Vinci) e poi visita guidata, privata, alla sala della Gioconda. Ma il contratto di affitto prevede che in caso di subentrate esigenze “pubbliche” della governance del museo si annulli tutto. È ritenuto di gran gala già cenare privatamente sotto la grande Pyramide», e anche «al Musée d’Orsay affittano le sale da ballo e il ristorante dell'hotel della stazione d'Orsay, il modernissimo café dell'orologio, e l'auditorium per convegni, concerti, meeting aziendali. Non altro. Nulla nei saloni con le opere d'arte. Ma gli spazi resi disponibili sono in ogni caso prestigiosi e prestigioso, soprattutto, è poter realizzare un evento al Musée d'Orsay». Per il direttore del Parco, Giuseppe Parello, in carica dal 2012, conta, invece, che «la cena si è svolta in sicurezza, sulla cosiddetta Via Sacra (degli anni ’30), col tempio che faceva solo da sfondo all'evento». Ma è proprio questo il punto sollevato dalla Greco: «è quest’uso dei monumenti come fondali scenografici di location che fa inevitabilmente slittare la "valorizzazione" con concessione d’uso verso la destinazione commerciale del nostro patrimonio».

Altra questione il regolamento per l’uso delle aree limitrofe al tempio con relativo tariffario, di cui il Parco si è dotato (deliberato dal commissario straordinario, l’ingegnere Alberto Pulizzi) proprio poco prima del Google Camp. Per il resto della Sicilia ne vale un altro (del 2005), obsoleto e che prevede solo alcuni tipi di uso (spettacoli, teatro ecc., non cene) sul quale si basano gli altri uffici (soprintendenze, musei) per le concessioni a pagamento. Seppur in regime autonomistico, non dovrebbe comunque essere stabilita una griglia comune dall’Assessorato? Che non significa pensare per forza a un tariffario unico, perché non tutti i siti godono dello stesso appeal e il privato potrebbe finire per scartare quelli minori con lo stesso tariffario di Agrigento o Taormina o Siracusa. Significa regolamentare con direttive chiare e univoche la materia e non lasciarla all’arbitrio. A meno che la Sicilia non si consideri una terra di creativi, per cui la normalizzazione del metodo non è il core business. La Greco proietta la questione in una dimensione che travalichi i limiti regionali e auspica che sia il Consiglio Nazionale dei Beni culturali a «studiare linee guida per una griglia comune e di chiaro riferimento per tutti, perché il rischio di soluzioni soggettive è reale».

Sennonché in Sicilia c’è una circolare (22/2013), tutt’ora in vigore, voluta dal già ricordato assessore Sgarlata, che disciplina le «Concessioni d’uso dei luoghi della cultura», vietando, tra l’altro, che si tengano banchetti in prossimità dei templi. Salvo scoprire che sia stata elusa proprio per il Google Camp. Sembra, piuttosto, che la maggiore preoccupazione sia stata quella di osservare l’accordo di riservatezza con il gigante del web, vedi mai che arrivasse alla vasta utenza di Google qualche immagine del sontuoso simposio. Sta di fatto che il tariffario di cui si è dotato il Parco prevede che si possano realizzare tipi di eventi, come la cena stellata di luglio, esplicitamente vietati, invece, da una circolare in vigore.

Insomma, se la burocrazia, che insidia ogni iniziativa, complicandola e talvolta bloccandola, è la principale preoccupazione emersa da un sondaggio con cui il nostro giornale ha chiesto ad alcuni autorevoli osservatori, anche stranieri, di valutare quanto siano appetibili per chi è abituato a lavorare all’estero i venti musei statali (cfr. n. 355, lug. ’15, pp. 4-5), Agrigento sembra davvero essere un territorio franco.

Articoli correlati:

Non sono «riserve indiane» A Catania il primo parco urbano «I beni culturali non sono vacche da mungere»

La Sicilia pianifica il paesaggio

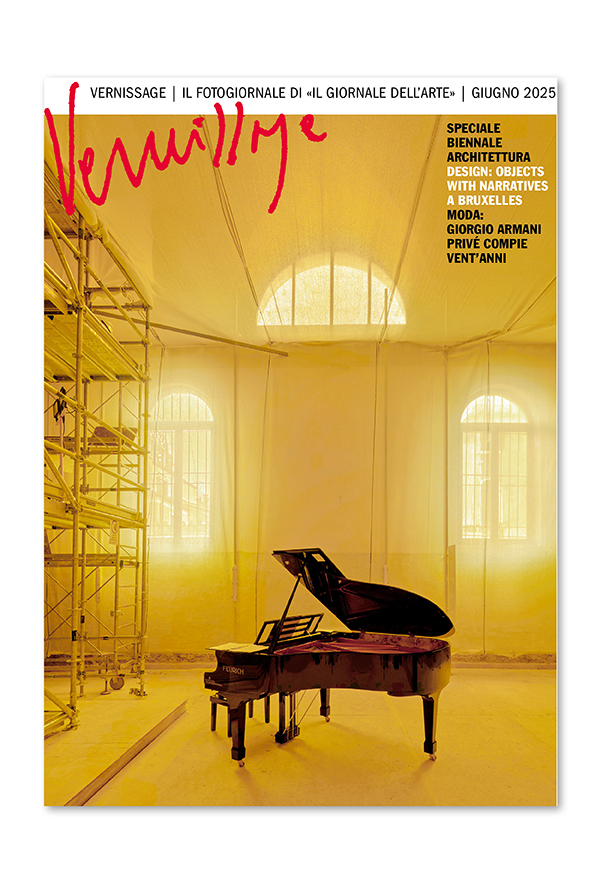

Il Tempio della Concordia ad Agrigento; in primo piano la cosiddetta Via Sacra

Altri articoli dell'autore

La proposta di legge Orlando-Franceschini è passata alla Camera

Pronta la nuova agorà del Museo Salinas in restauro da dieci anni

Cronaca e progetti a cinquant’anni dal sisma

Polemiche per la trasferta di una tavoletta del pittore messinese, tra le 120 opere scelte dal critico d'arte per il Castello Ursino di Catania.