Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Marco Riccòmini

Leggi i suoi articoliDurante i giorni di quarantena è capitato di curiosare all’indietro e fare confronti con le epidemie del passato, coi celebri e infausti morbi, con le pestilenze che mieterono milioni di vite nei secoli andati. Accade, così, di figurarsi eremi medievali in cima a irti colli, circondati da boschi oscuri con fiere spaventose e difesi, dalla sommità di torri sbilenche in pietra nuda, da monaci o soldati pronti, per timore del contagio, a tirar pietre, dardi o olio bollente a chiunque vi si avvicinasse. Me li figuro, in quei lunghi giorni di rigido inverno, con le cime degli alberi spolverate di neve, un filo di fumo uscire dai camini, consumare zuppe bollenti dentro cui sbriciolavano tocchi di pane secco.

Bianco, per caso? Non scherziamo: nero, ovviamente. Anzi, di segale. È così che mi figuro la quarantena al tempo del Medioevo. E per chi ne volesse un assaggio, potrà «cibarsi» de Il pane di segale (Guardamagna Editori, Varzi, Pv, 2016). Dalla copertina bruna (come il pane suddetto, appunto), il volumetto raccoglie, come dichiara il sottotitolo, Diciannove esercizi di Storia dell’Arte presentati ad Adriano Peroni. Ma attenzione: non è una Festschrift (lo si specifica per ragioni di scaramanzia e per rispetto alla borromaica humilitas del Peroni, professore di Storia dell’Arte Medievale prima a Pavia, poi a Firenze).

A Firenze le nostre strade s’incrociarono. Dall’esame ne uscii benino, anche se «ruzzolai» giù dalle absidi della carolingia Torhalle dell’Abbazia di Lorsch, ma il professore fu con me un «pezzo di pane». Di segale, naturalmente, opposta ai «dolci con la panna», ossia a quel Rococò che fu il suo primo interesse. Tra gli eruditi «compiti in classe» eccelle «Le petit chevalier lombard», un dialogo impossibile e surreale tra un giovane e un cavaliere in pietra scritto in francese (nel Medievo «la langue des gens cultivés») dall’allievo corso-senese Luca Giubbolini perché, come diceva Cocteau, «la poésie est indispensable, je ne sais pas exactement à quoi».

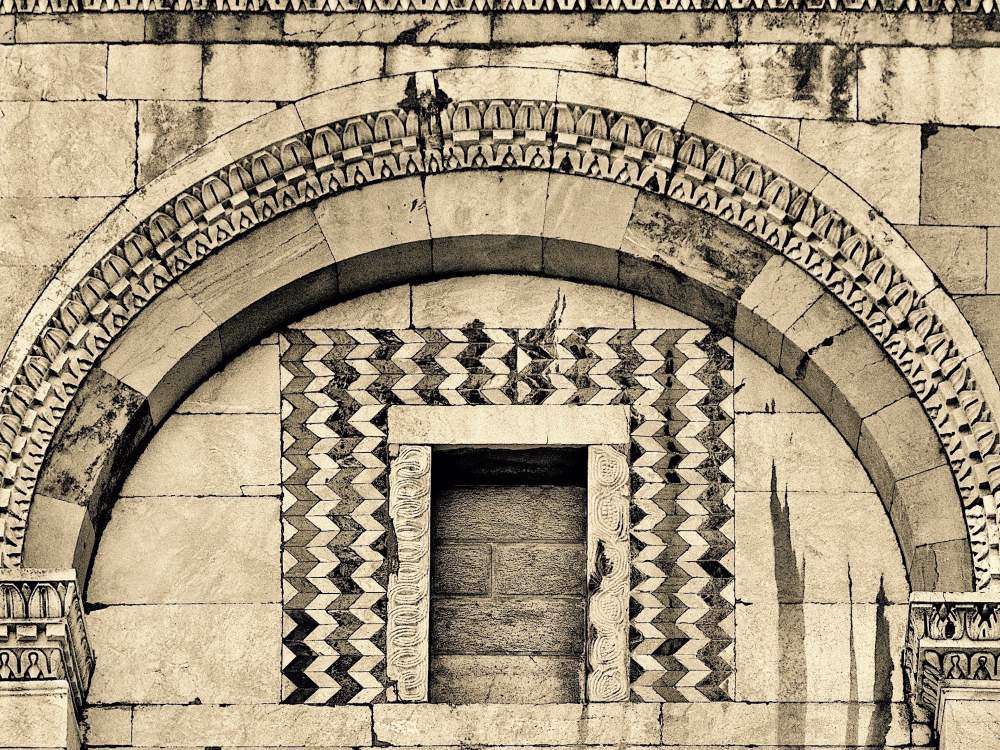

Duomo di Pisa, finestra con tarsie e reimpieghi altomedievali nel fianco nord del coro.

Altri articoli dell'autore

Parte quarta • Città, moschee e sinagoghe in 5 Paesi a portata di mano (Italia esclusa), dall’Albania all’Algeria, da Cipro Nord alla Tunisia

Parte terza • Città, moschee e sinagoghe in 5 Paesi a portata di mano (Italia esclusa), dall’Albania all’Algeria, da Cipro Nord alla Tunisia

Parte seconda • Città, moschee e sinagoghe in 5 Paesi a portata di mano (Italia esclusa), dall’Albania all’Algeria, da Cipro Nord alla Tunisia

Parte prima • Città, moschee e sinagoghe in 5 Paesi a portata di mano (Italia esclusa), dall’Albania all’Algeria, da Cipro Nord alla Tunisia