Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elisabetta Matteucci

Leggi i suoi articoliIn continuità con la grande retrospettiva «Giovanni Fattori 1825-1908. Il “genio” dei Macchiaioli» (Xnl, fino al 29 giugno), volta a celebrare la ricorrenza del bicentenario della nascita di uno dei maggiori protagonisti della vicenda macchiaiola, la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza ospita «Da Ghiglia a Morandi. Ripensare Fattori nel Novecento». Curata da Barbara Cinelli, indaga la fortuna novecentesca dell’artista attraverso la testimonianza di coloro che hanno assorbito e interpretato i principali valori della sua lezione, quali l’aderenza al vero, il rigore spaziale, l’uso costruttivo del colore, nonché la profonda capacità d’introspezione psicologica. Poste in ideale confronto con la produzione del maestro, una serie di opere documentano quanto per gran parte del Novecento il suo magistero abbia continuato a esercitare un’intensa riflessione su tutta una generazione di allievi non solo di area toscana. Ne parliamo con le due dirette interessate, Lucia Pini, direttrice della Galleria Ricci Oddi, e Barbara Cinelli, storica dell’arte contemporanea.

Come è nato questo progetto?

B.C. La collezione della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi conserva due acqueforti di Giovanni Fattori una delle quali, «Bauco presso Roma», è un esemplare di alta qualità e tra i meglio conservati, e un’acquaforte di Giorgio Morandi, «Il Poggio al mattino». È stato questo abbinamento a guidarci nell’immaginare il progetto espositivo, che avrebbe ampliato e arricchito la mostra di Fattori, dove per la prima volta si riserva uno spazio non accessorio alle acqueforti. Naturalmente l’abbinamento Fattori-Morandi punta non tanto su una fortuna visiva del pittore livornese, tema già esaurientemente trattato anche in altre occasioni, ma piuttosto su un’affinità di intenti e temperie che oltrepassano, per gli artisti, i tempi più positivisti della filologia. La consuetudine a lavorare nell’arte contemporanea, dove per gli artisti il dialogo reciproco è cruciale ma si pone come riflessione critica e linguistica piuttosto che come prestito iconografico, ha suggerito di verificare queste procedure anche in decenni poco sondati in questa direzione. Abbiamo quindi lavorato sulle opere, accuratamente selezionate in base a testimonianze che potessero garantire l’esistenza di un colloquio con Fattori, possibilmente non mediato dalle posizioni della critica che non sempre poteva coincidere con l’autenticità di una riflessione creativa. Questa posizione, trasferita nel titolo «Ripensare Fattori», è stata la guida che ci ha portato a costruire i dittici e i trittici collocati nel salone d’ingresso della Ricci Oddi, spazio studiato da Corrado Anselmi e rivelatosi perfetto per il progetto che avevamo immaginato: puntare consapevolmente su un numero ristretto di opere di artisti del Novecento per costruire un percorso narrativo che procedesse quasi per choc visivi, evitando sequenze troppo didascaliche. In tal senso vanno apprezzati gli accostamenti inusuali tra opere che appartengono a epoche lontane, come l’apertura sui paesaggi di Oscar Ghiglia e Giorgio Morandi e la chiusa su Mario Puccini e Renato Natali; o ancora l’abbinamento tra i due ritratti di Plinio Nomellini e Ghiglia. Tutte opere che condividono, pur nella autonomia dei linguaggi individuali, analogie nella scelta di rileggere Fattori, analogie affidate a un sentire che si rinnova dagli anni estremi dell’Ottocento, con il «Ritratto di ciociara» di Nomellini (1888), al «Paesaggio» di Morandi del 1960. E la circolarità del salone ci ha poi permesso di dare concretezza espositiva al rapporto tra le acqueforti di Fattori e quelle di Morandi, che in una visione ravvicinata svelano coincidenze impreviste.

Qual è il messaggio di cui la rassegna si fa portavoce?

B.C. Il primo messaggio, il più immediato, è certamente quello di documentare un dialogo tra passato e contemporaneità. Questo significa, nel caso in questione, tra l’Ottocento di Giovanni Fattori e il Novecento degli artisti esposti, ma poi anche, in un gioco di specchi riflessi, tra il nostro 2025 e il Novecento che rilegge Fattori. Dunque, far capire che ogni artista vive in un tempo preciso che ne determina le scelte; e in parallelo anche gli storici sono condizionati dal tempo in cui vivono. Poi questa è una mostra sul modo di vedere degli artisti e dunque vorremmo che sollecitasse nei visitatori una riflessione sull’importan-za del rapporto che si instaura anche per ciascuno di noi con le opere d’arte, sulla necessità di uno sguardo scevro da pregiudizi. Gli apparati didattici tradizionali sono stati evitati e sostituiti da brevi citazioni degli artisti stessi, isolando parole chiave, a creare quasi un ipertesto che richiede ai visitatori una partecipazione attiva. Il messaggio è dunque quello di reagire alla fruizione distratta, passiva ed effimera cui ci sottopone il bombardamento visivo della nostra epoca.

Dall’emiciclo della mostra prende avvio il percorso della raccolta appartenuta a Giuseppe Ricci Oddi, un «tempio» dedicato all’arte destinato a divenire nel 1931, come era nelle intenzioni del suo artefice, una galleria pubblica in cui il visitatore si trova a percorrere un viaggio attraverso la cultura figurativa non solo italiana dell’Otto e Novecento. In che modo la mostra dialoga con la raccolta permanente?

L.P. Il legame è molto forte, a cominciare dall’arco cronologico interessato dall’esposizione che prende le mosse da un autore dell’Ottocento, Fattori, per esplorare come alcuni artisti italiani del secolo successivo, soprattutto intorno agli anni Trenta, abbiano intessuto un dialogo a distanza con lui. Ed è proprio su questi stessi anni, tra la fine dell’Ottocento sino al quarto decennio del Novecento, che si concentra il collezionismo di Giuseppe Ricci Oddi. Non è un caso che in mostra abbiano trovato spazio in modo del tutto naturale opere che appartengono alla raccolta permanente della Galleria: penso al bellissimo Carrà dei «Pagliai» del 1929 o ancora al nucleo di incisioni di Giovanni Fattori, all’acquaforte di Giorgio Morandi, «Il Poggio al mattino», che il collezionista piacentino acquista direttamente dall’autore nel 1928. Questi «inserti» Ricci Oddi nel percorso della mostra temporanea tessono intorno alle opere una nuova rete di relazioni che le arricchisce, le rende più sfaccettate. Spostate dal contesto in cui sono allestite di solito e dai loro «vicini» consueti, si mostrano sotto una nuova luce, svelano nuove profondità. Va poi detto che lo stesso Fattori è un autore presente in Ricci Oddi. Per «Pattuglia di lancieri a cavallo», il collezionista non esita a sacrificare nel 1930 un’opera di Michetti che scambia per ottenere la piccola tavola del maestro toscano. Aggiungo poi che la mostra ha offerto anche l’occasione di esporre alcuni materiali di grafica che per ragioni conservative sono usualmente collocati in deposito: le già ricordate incisioni di Morandi e Fattori, ma anche la celeberrima acquaforte del 1903 di Ulvi Liegi che raffigura il grande maestro toscano nell’atto di incidere, affettuoso omaggio da parte di un pittore più giovane di oltre trent’anni. Infine, c’è un dono che lo spazio architettonico della Ricci Oddi regala alla mostra ed è quello della luce che piove dall’alto, consentendo una visione dei dipinti entro una dimensione naturale chiara e serena.

Simili iniziative contribuiscono ad animare percorsi museali già consacrati e storicizzati apportando innegabili vantaggi da un punto di vista della conoscenza del pubblico alla scoperta di itinerari disseminati nelle nostre province. Auspici e programmi?

L.P. Come per tutte le mostre che si rispettino, vi sono innanzitutto vantaggi derivanti dall’occasione di studio e conoscenza che si riverberano sull’istituzione stessa. Poi nel caso della Ricci Oddi la collaborazione con altre realtà prestigiose, quali l’Istituto Centrale per la Grafica di Roma, o con studiosi di vaglia è particolarmente preziosa e importante. È ben noto che la Galleria abbia avuto una storia complicata, nella quale non sono mancati i traumi. Basti pensare all’affaire Klimt, e che, dopo la scomparsa prematura del direttore Stefano Fugazza nel 2009, sia rimasta a lungo senza guida scientifica; l’istituzione ha pertanto la necessità di ricostruire una trama di relazioni con la comunità museale e degli studiosi per conquistare lo spazio e l’attenzione che la qualità del luogo e della raccolta meritano. Le mostre non sono la soluzione, ma servono da acceleratore e sarebbe folle pensare che l’unica politica espositiva che la Ricci Oddi debba praticare sia quella di continuare a prestare opere alle esposizioni altrui. A Piacenza, città per certi versi appartata ed estranea ai grandi circuiti turistici, le mostre attraggono un pubblico che deve essere intercettato e guidato alla scoperta di quanto il luogo ha da dare, al di là dell’evento temporaneo. Il copione che in questi giorni vediamo costantemente ripetersi in Ricci Oddi è quello del visitatore alla mostra che scopre la Galleria, la sua raccolta, la bellezza e l’importanza della sua architettura. E di questo non si può che essere contenti, anche se la sorpresa spesso manifestata dal pubblico indica con chiarezza che c’è ancora molta strada da percorrere per far conoscere la Galleria. D’altra parte la crescita dell’istituzione è un processo e come tutti i processi richiede tempo e tenacia. Per quanto riguarda i programmi futuri, va sottolineato come la Galleria non disponga di spazi riservati a mostre temporanee: la stessa esposizione in corso è allestita nell’atrio d’onore, un ambiente di grande solennità e bellezza, ma che pone vincoli molto forti e non consente la realizzazione di iniziative di «grande taglia». Dunque, se non si apriranno nuovi scenari e nuove possibilità, la Ricci Oddi dovrà necessariamente ambire a mostre di dimensioni contenute, puntando molto sulla qualità delle proposte, anche sviluppando in termini di consolidamento della propria identità i tantissimi stimoli che la collezione permanente offre.

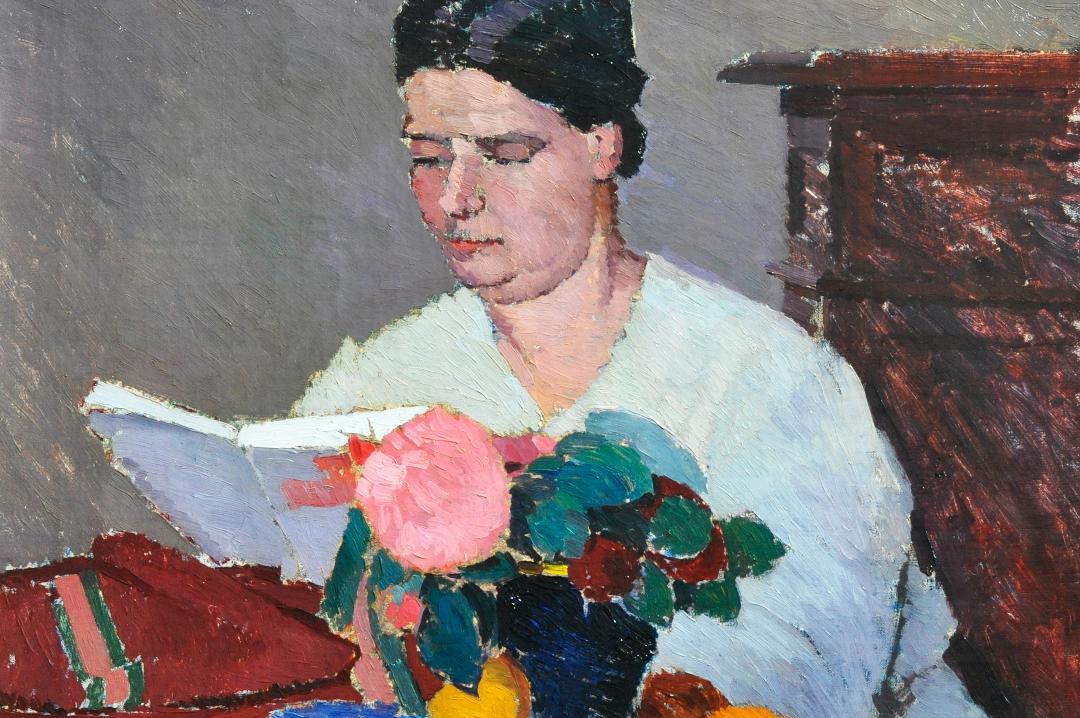

Plinio Nomellini, «Ciociara», 1888, collezione privata