Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Mauro Lucentini

Leggi i suoi articoliNew York. Non c’è nessun dubbio, siamo nel «momento Weimar», come ha scritto il direttore di un giornale berlinese alludendo alla traballante repubblica di quel nome; siamo, nella vita come nella politica, in una strana epoca di ritorno agli umori incerti e stupefatti che pervasero il mondo subito dopo la prima guerra mondiale. E questo in arte significa una ripresa del Dada, del cui manifesto ricorre in questo mese di luglio esattamente il centenario. Fu il trionfo del balbettio incomprensibile che trova la sua spiegazione solo in se stesso, delle frasi insensate, delle melodie senza armonia, degli objects trouvés o comunque deglioggetti qualsiasi interpretati come opere d’arte. Un tempo di scemenze o anche di follie in cui dovrebbe tuttavia in qualche modo anche risuonare un senso della vita.

Per quanto riguarda l’America, al ritorno di questo stato d’animo potrà aver anche contribuito una stagione elettorale che ha generato, come Weimar per Hitler, un aspirante al Governo che molti paragonano al fatale imbianchino. Avviene però anche che al Guggenheim Museum stiano aspettando l’arrivo di una tazza del cesso tutta in oro massiccio che l’artista padovano Maurizio Cattelan sta creando in una fonderia italiana, perché possa essere installata almeno per un certo tempo in uno dei gabinetti pubblici del museo. L’idea è che quest’oggetto possa, a differenza dell’orinatoio di Marcel Duchamp che a tutt’oggi pende rovesciato in una sala del MoMA, essere veramente usato dai visitatori, impartendo loro al tempo stesso una qualche scossa di carattere esistenziale.

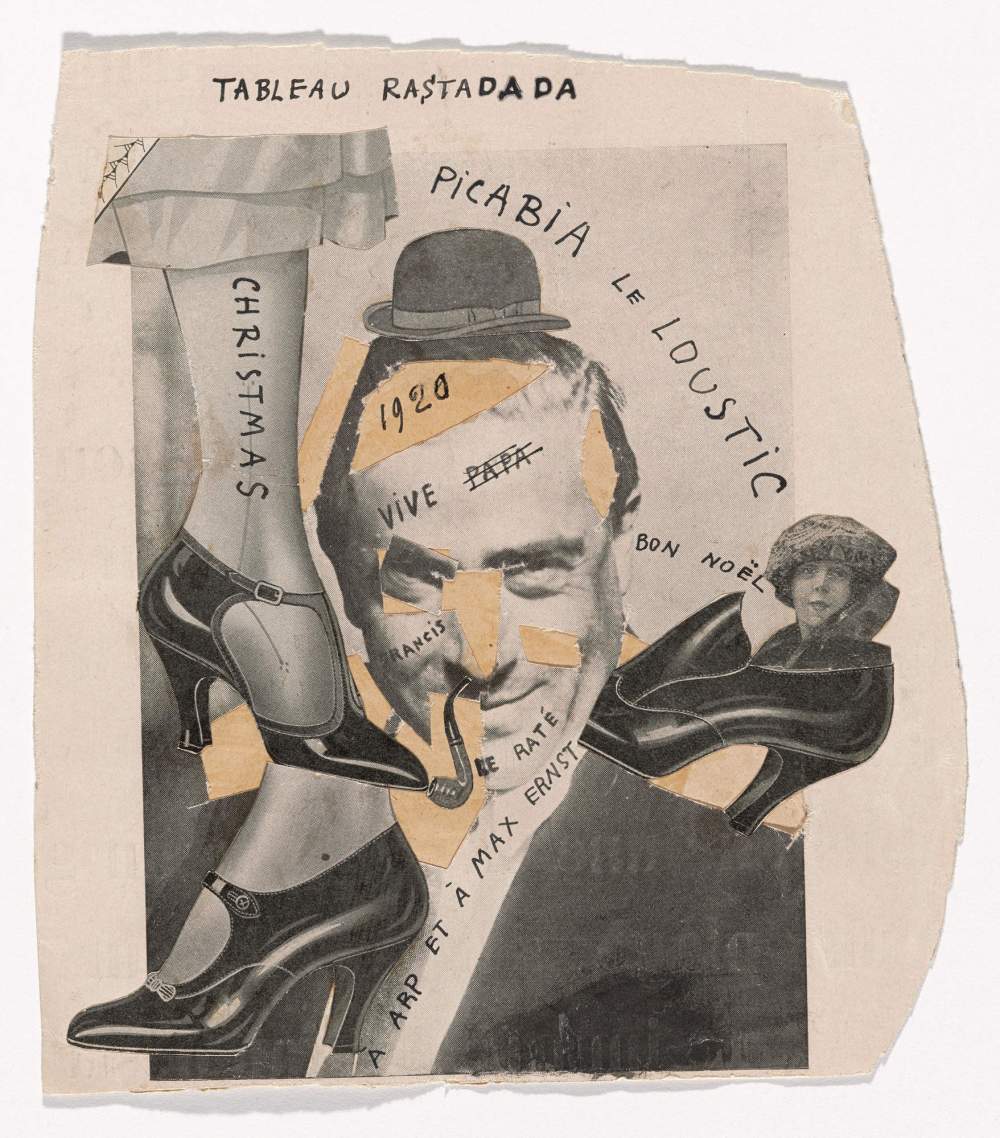

Altre analoghe presunte spedizioni nell’inconscio collettivo vengono contemporaneamente avviate a Manhattan, in maniera più strutturata, in una serie di mostre. Limitandomi alle maggiori, al MoMA si è aperta all’inizio dell’estate, e prosegue sino al 18 settembre, l’esposizione «Dadaglobe reconstructed», omaggio postumo al poeta parigino Tristan Tzara che insieme al poeta svizzero Hugo Ball fu tra i fondatori del Dada. Nel 1920 Tzara intendeva lanciare un’esibizione mondiale intitolata «Dadaglobe» di oggetti proposti da dadaisti di ogni nazione, ma poi non c’era riuscito, ha detto il MoMA alla stampa, per «motivi economici e interpersonali», ossia per mancanza di soldi e liti scoppiate tra gli stessi artisti. Questi, che includevano personaggi poi famosi come Jean Cocteau, Marcel Duchamp, Man Ray, Max Ernst e Francis Picabia avevano dato ognuno un contributo sotto forma di una foto, di un autoritratto, di un poema o di un collage; e Tzara ne aveva raccolti un centinaio. Fallita l’iniziativa, gli oggetti erano andati dispersi tra collezionisti privati. Alla morte di Tzara nel 1963 tra le sue carte era stata trovata la lista di questi proprietari, il che ha permesso ora alle diligenti curatrici del MoMA Adrian Sudhalter e Samantha Friedman di rintracciarne gran parte e di allestire col ritardo di circa un secolo l’esposizione. Molti sono semplici autoritratti più o meno grotteschi ma ci sono divertenti disegni e foto come il «Dio in bicletta» di Georges Ribemont o la foto di un «occhio umano associato a quello di un pesce» di Max Ernst; un «quadro fluorescente» del romano Julius Evola e un pomposo «sua eccellenza al passeggio» del mantovano Aldo Fiozzi. L’elemento coprologico anche qui non manca. Ad esempio in un messaggio di Man Ray a Tzara consistente nelle parole: «de la mer» ripetute più volte che diventano, ovviamente, «la merde». Un’anticipazione evidentemente dell’etichetta «Merda d’artista» apposta da Piero Manzoni su certi suoi barattoli messi in mostra e presumibilmente in vendita negli anni Sessanta.

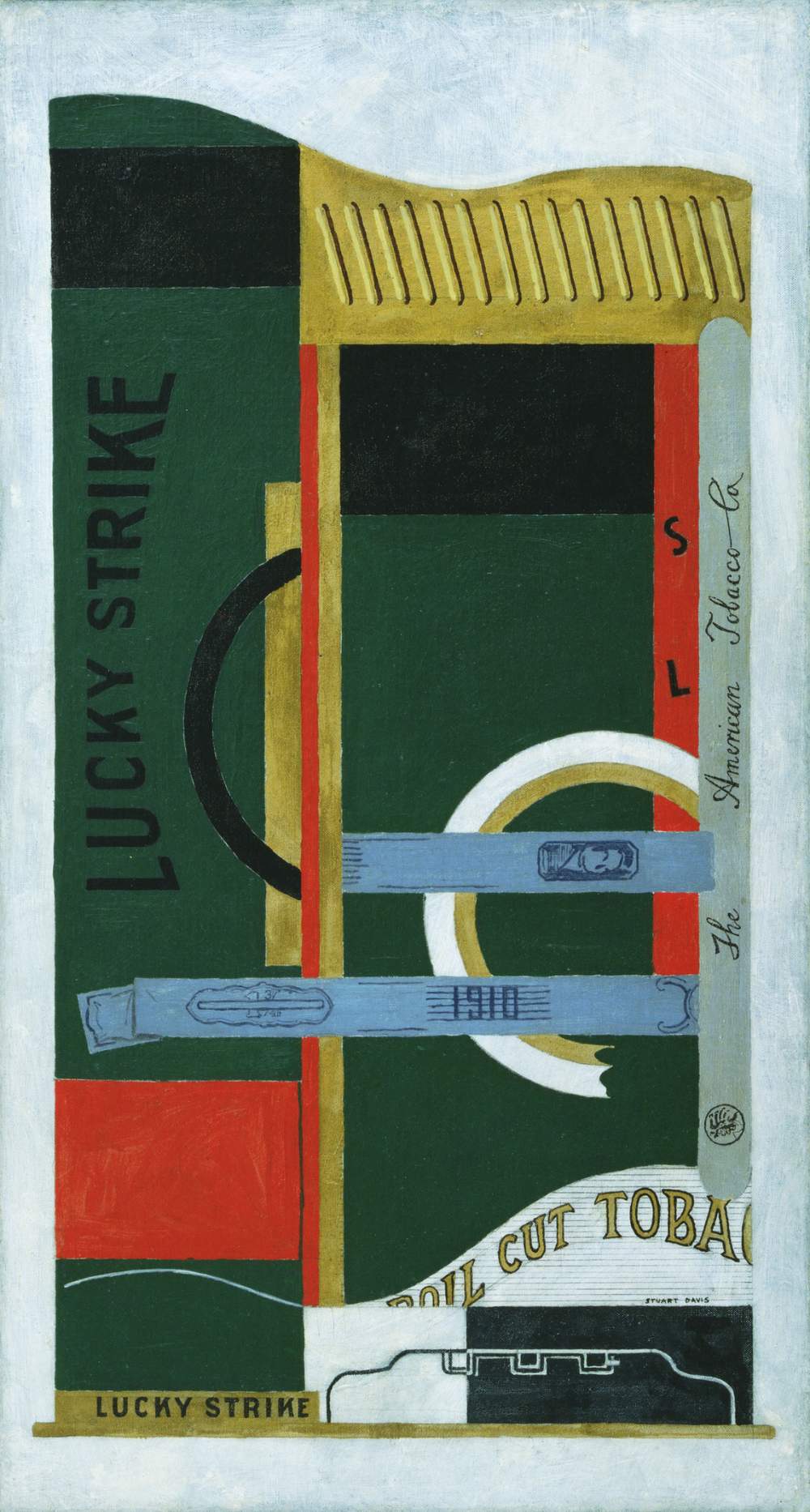

Quasi contemporaneamente si è aperta al Whitney la mostra «Stuart Davis: in Full Swing» (sino al 25 settembre), che si concentra sul primo periodo della produzione di questo importante pittore e collagista di Filadelfia (1892-1964), che, ispirandosi abbastanza chiaramente negli anni Venti all’avanguardia europea e soprattutto ai dadaisti, mise insieme frammenti di parole, chiazze di colore, contrastanti spunti geometrici e frasi pubblicitarie. Sono risonanze della civiltà industriale che precedono di alcuni decenni l’avvento della Pop Art.

Chi poi avesse voluto ritrovare nello stesso periodo a New York gli aspetti addirittura filosofici del Dadaismo, elaborati da uno dei suoi grande maestri sotto il nome di «anticultura», non avrebbe avuto che da visitare fino a metà luglio alla Galleria Acquavella la retrospettiva di Jean Dubuffet (1901-1985) intitolata «Jean Dubuffet; anticultural positions»; mentre quasi contemporaneamente era visibile al Folk Art Museum la breve mostra «Art Brut in America: the incursion of Jean Dubuffet», che documentava la ricerca e raccolta da parte di Dubuffet stesso di esemplari di art brut, un termine creato da lui stesso per indicare un’arte grezza, spontanea, selvaggia che egli trovava soprattutto tra gli ospiti di prigioni o di istituti psichiatrici. Erano esposti, tra gli altri, i disegni e i graffiti di Carlo Zinelli (1916-1974) prodotti in parte sugli intonaci dell’Ospedale San Giacomo di Verona, dove Zinelli trascorse una parte della sua vita e morì.

Un secolo fa il Dada fece da prefazione a un demenziale teatro politico e a due versioni molto reali dell’apocalisse. Speriamo che le sue rievocazioni non abbiano lo stesso effetto.

Francis Picabia. Tableau Rastadada. 1920. Cut-and- pasted printed paper on paper with ink, 7 1⁄2 x 6 3⁄4" (19 x 17.1 cm). Gift of Abby Aldrich Rockefeller (by exchange), 2014. © 2016 Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris

Stuart Davis (1892–1964), Lucky Strike, 1921. Oil on canvas, 33 1/4 × 18 in. (84.5 × 45.7 cm). The Museum of Modern Art, New York; gift of the American Tobacco Company, Inc., 1951. © Estate of Stuart Davis/Licensed by VAGA, New York