Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Gareth Harris, Anny Shaw

Leggi i suoi articoliLa Biennale di Venezia è riconosciuta a livello internazionale come uno degli appuntamenti più importanti del calendario culturale, ma non sono in molti i visitatori a sapere che è anche il più grande mercato dell’arte mondiale. I finanziamenti statali sono da sempre percepiti come l’ossatura portante dei padiglioni nazionali, ma il fatto che le casse della fiera più prestigiosa del mondo siano rimpinguate anche dalla vendita delle opere esposte è un aspetto decisamente meno considerato. Ora, tuttavia, un numero crescente di mercanti e collezionisti finanzia allestimenti ai Giardini, all’Arsenale e in altre location della Biennale. La galleria Paula Cooper di New York e il miliardario della Tasmania David Welsh, ad esempio, sono tra i finanziatori del Padiglione francese, che presenta l’artista Céleste Boursier-Mougenot. A dare una spinta a questa accelerazione è anche la proliferazione di fondazioni a Venezia, solitamente sostenute da collezionisti privati e filantropi. I mercanti sono riluttanti a parlare delle cifre che investono in mostre e nuove committenze per la Biennale, ma alcuni artisti, curatori e consulenti dichiarano che nella situazione economica attuale, e visto anche il prestigio legato alla mostra veneziana, le gallerie private contribuiscono inevitabilmente a progetti per la Biennale. Vernissage, cataloghi, pubblicità e marketing fanno lievitare i costi. Jens Hoffmann, vicedirettore del Jewish Museum di New York, afferma che sarebbe ingenuo pensare che i mercanti non prendano parte al gioco: «I musei e le biennali hanno a disposizione sempre meno fondi, molti fanno affidamento unicamente sul sostegno dei galleristi per la produzione e la spedizione delle opere e per la pubblicazione dei cataloghi».

Spendi a Venezia, incassi a Basilea

L’artista Michael Elmgreen, del duo scandinavo Elmgreen & Dragset, sottolinea che la Biennale ha sempre avuto finanziamenti extra, soprattutto per la realizzazione delle opere e le spese di soggiorno e viaggio. «Come avviene per la maggior parte delle mostre museali o per i progetti di public art, come il Fourth Plint di Londra a Trafalgar Square, gli artisti hanno bisogno di finanziamenti aggiuntivi dalle loro gallerie», spiega. Di solito c’è un ricavo; la maggior parte delle opere esposte ai Giardini e all’Arsenale sono infatti in vendita. La Biennale rimane il principale indicatore per tutti i settori artistici. «Venezia è un palcoscenico dove i galleristi possono dettare i loro gusti, per questo molti di loro fanno investimenti significativi in termini di tempo e denaro, afferma Michael Plummer, cofondatore della società di consulenti newyorkesi Artvest Partners. C’è molto in gioco per il nome dei mercanti, e anche per quello degli artisti». Come per le fiere, anche alla Biennale si vedono soprattutto top dealer. Nella mostra principale, «All the World’s Future», curata da Okwui Enwezor, 17 dei 136 artisti sono rappresentati da sei gallerie: Gagosian, David Zwirner, Pace, Marian Goodman, White Cube e Hauser & Wirth. E quattro di quegli artisti, ossia Ellen Gallagher, Isa Genzken, Georg Baselitz e Andreas Gursky, sono rappresentati da più di un gallerista. L’influenza di questi importanti nomi del mercato si fa sentire anche nei padiglioni nazionali. La Pace, ad esempio, ha due artisti che rappresentano i rispettivi Paesi: Adrian Ghenie per la Romania e Adam Pendleton in una collettiva nel Padiglione del Belgio. Christoph Büchel, della scuderia di Hauser & Wirth, rappresenta l’Islanda. Alla Biennale non mancano anche artisti emergenti e i galleristi che li rappresentano: 88 dei 136 artisti presenti nella sezione centrale, tra cui i sudcoreani Kim Ayoung e Nam Hwa-yeon, sono per la prima volta a Venezia. Numerosi anche gli artisti africani: una ventina, tra cui il ghanese Ibrahim Mahama con una nuova opera finanziata dalla galleria A Palazzo di Brescia. La Jack Bell di Londra, al debutto in una mostra internazionale, rappresenta tre artisti (Karo Akpokiere, Lavar Munroe e Gonçalo Mabunda). Che si tratti di blue chip o di emergenti, la Biennale offre un’opportunità unica per far salire il valore degli artisti. «Le opere scelte da Enwezor e dai curatori dei padiglioni nazionali ricevono una consacrazione nel mondo dell’arte contemporanea e quindi incrementano il loro valore», afferma Olav Velthuis, autore di Talking Prices. Symbolic Meanings of Prices on the Market for Contemporary Art, un’indagine del 2007 sulle dinamiche del mercato dell’arte, aggiungendo che l’impatto su artisti ancora sconosciuti oltre i confini del loro Paese, come «il consistente numero di artisti africani», sarà notevole. Frieze New York, così come Art Basel, potrebbero beneficiare delle nuove date della Biennale, che è stata anticipata a maggio (per coincidere con Expo 2015). «Il vecchio adagio “Vedi a Venezia, compra a Basilea” è pronto per essere rivisto», conclude Velthuis.

Pago dunque espongo?

Anche se i finanziamenti dei mercanti contribuiscono a tenere a galla la Biennale, alcuni ritengono che il loro sostegno potrebbe far nascere questioni etiche. Hoffmann afferma che se le gallerie sono considerate come i principali supporter delle mostre, i curatori rischiano di perdere la loro indipendenza. Ma, aggiunge, «è importante non fare i puristi pretendendo che esista un mondo dell’arte indipendente dagli interessi commerciali». Secondo alcuni mercanti i curatori non subirebbero alcuna pressione. «L’integrità dell’iter curatoriale a Venezia lascia poco spazio per un’influenza del mercato, ed è così che dev’essere», afferma Joost Bosland, un direttore della galleria sudafricana Stevenson. Andrew Renton, direttore della londinese Marlborough Contemporary, spiega che gli enti organizzatori dei padiglioni nazionali sono «incorruttibili. Prendiamo ad esempio il British Council: è impossibile immaginare che possa venir meno al suo rigorosissimo processo di selezione». Una portavoce del British Council afferma che il budget per il Padiglione della Gran Bretagna è di 250mila sterline (circa 347mila euro) aggiungendo che i mercanti sostengono «l’intero costo della produzione di nuove opere realizzate per la Biennale», e pagano di tasca loro tutte le cerimonie di apertura. Ma la maggior parte dei padiglioni nazionali è sostenuta da un mix di fondi pubblici e privati. I Governi continuano a dare il loro contributo: l’Australia per esempio, attraverso l’Australia Council for the Arts, finanzia con 1 milione di dollari australiani (710mila euro), il nuovo padiglione nazionale costato in tutto 7,5 milioni di dollari australiani 5,3 milioni di euro), progettato dallo studio di architettura Denton Corker Marshall e inaugurato dalla scultrice Fiona Hall. «6,5 milioni di dollari sono stati elargiti da circa 80 famiglie australiane», dichiara una portavoce.

Collezionisti in campo

Il budget per il Padiglione della Francia è di 950mila euro, 300mila dei quali provengono dal Ministero della Cultura francese, mentre gli altri 350mila dall’Institut Français, ente a finanziamento statale che promuove la cultura francese all’estero. I restanti 300mila sono stati devoluti da soggetti individuali e società, quasi tutti privati, come David Walsh e le tre gallerie che rappresentano Boursier-Mougenot: Paula Cooper di New York, Xippas di Parigi e Mario Mazzoli di Berlino. Vincenzo Trione, curatore del Padiglione Italia, riconosce che i mercanti hanno un ruolo importante nel dar vita al prodotto finale della Biennale. Trione spiega che il suo allestimento è finanziato dal Governo italiano e dall’Alitalia, cui si aggiungono collezionisti di alto profilo, come lo stilista Brunello Cucinelli e la torinese Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Il curatore aggiunge però di «aver preso accordi solo con gli artisti, chiedendo loro di realizzare nuove opere a loro spese. Qualche volta gli artisti hanno scelto di essere finanziati nella produzione di queste installazioni da mercanti e collezionisti privati». Collezionisti e filantropi si stanno facendo largo alla Biennale, soprattutto in quei Paesi dove il finanziamento statale per l’arte è praticamente inesistente. Attraverso la sua fondazione, il miliardario ucraino Victor Pinchuk ha sostenuto il Padiglione dell’Ucraina nel 2007, 2009 e 2015. Un suo portavoce ha affermato che la fondazione investe nei progetti di Venezia senza aspettarsi un tornaconto, ma se le opere vengono vendute entro un breve termine i costi di produzione sono ammortizzati. Altre fondazioni che sostengono la Biennale seguono modelli diversi. Diana Campbell Betancourt, direttore artistico della fondazione non profit Samdani, sponsor dell’artista del Bangladesh Naeem Mohaiemen e del gruppo indiano Raqs Media Collective nell’Arsenale, afferma che la fondazione non recupererà i costi nel caso in cui le opere vengano vendute: «Il nostro appoggio riguarda aspetti come le spese di viaggio per gli artisti, l’affitto delle attrezzature e l’installazione». Feroze Gujral, direttore e fondatore dell’associazione indiana non profit Gujral Foundation, che finanzia la prima presentazione congiunta di India e Pakistan «My East is Your West», con opere del pachistano Rashid Rana e dell’indiana Shilpa Gupta, dichiara che la fondazione non sarà rimborsata in caso di vendita.

Il privato salvagente

Gujral spiega di aver deciso di finanziare la mostra dopo aver richiesto inutilmente il sostegno del Governo pachistano, ricordando che la stessa cosa è successa nel 2013, quando Massimiliano Gioni, l’allora curatore della Biennale, cercò di ottenere un padiglione nazionale per l’India, ma il Governo indiano rifiutò la proposta. «Abbiamo deciso di andare avanti con il progetto per conto nostro, per dare agli artisti del Sud-Est asiatico il supporto che non ricevono nei loro Paesi», afferma Gujral. Tra gli altri finanziatori del progetto, Rajan Anandan, vicepresidente e amministratore delegato di Google India, insieme alla moglie Radhika, e il collezionista Sunil Munja. I modelli di finanziamento sono tuttavia sempre più simili. La Tagore Foundation International, una fondazione non profit istituita dal mercante di New York e Hong Kong Sundaram Tagore, finanzia «Frontiers Reimagined», una mostra collaterale di 44 artisti da 25 Paesi a Palazzo Grimani dal 9 maggio al 22 novembre. Tagore spiega che i costi per l’allestimento della mostra, coorganizzata con il museo statale veneziano, supereranno il milione di dollari (920mila euro). La mostra, centrata sul «dialogo interculturale», comprende opere del coreano Kim Joon e dell’italiano Vittorio Matino (entrambi rappresentati dalla galleria Sundaram Tagore). Tagore sottolinea che le opere in mostra, finanziata da «risorse private», non saranno in vendita. «Lo status della Biennale è elevato, perché a questo evento partecipano i principali collezionisti, curatori e critici d’arte da tutto il mondo, è un’incubatrice di idee. E le idee sono la linfa vitale del mondo dell’arte».

David Walsh.

Michael Elmgreen

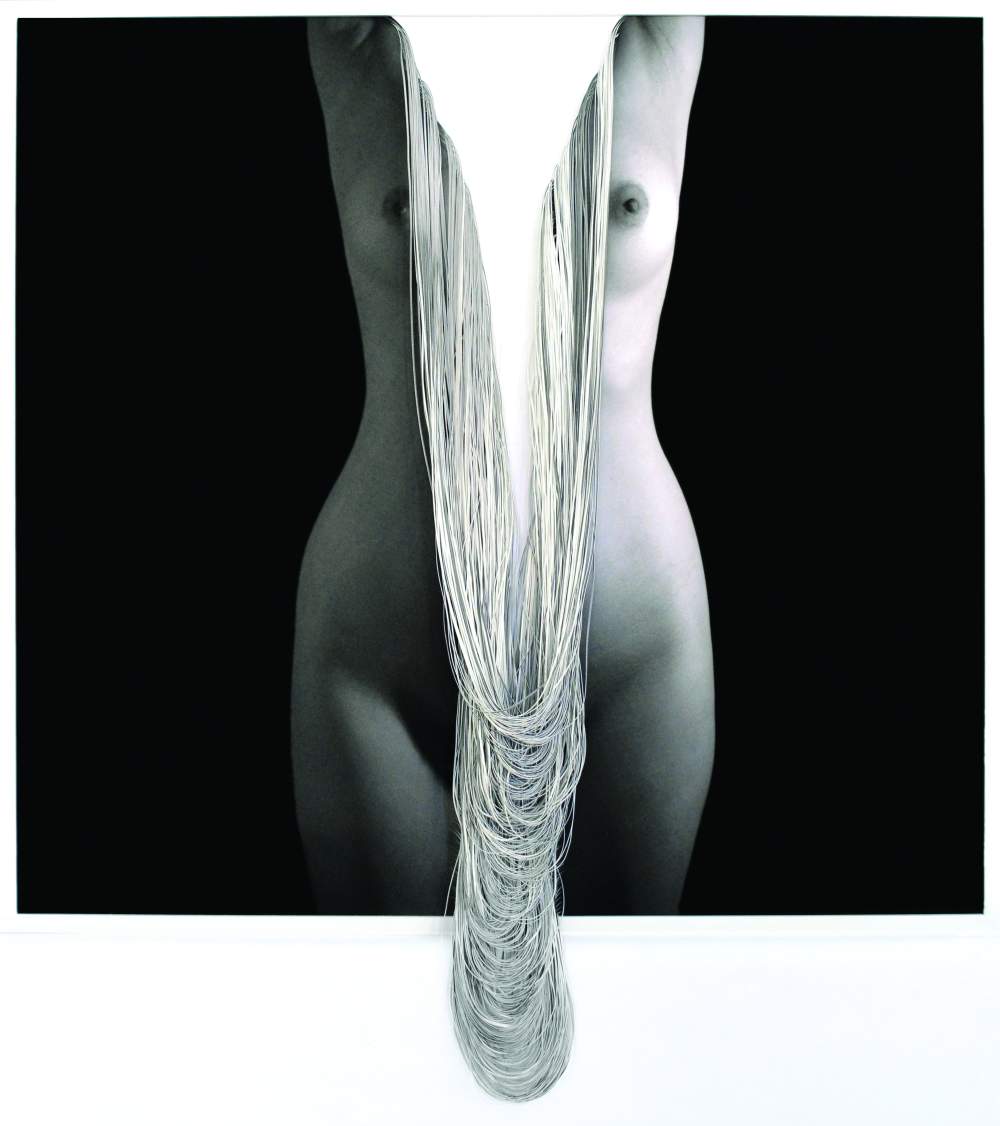

«Anicca» (2014) di Kamolpan Chotvichai, presente nella mostra «Frontiers Reimagined» a Palazzo Grimani. © Tagore Foundation International, Courtesy the Artist

«Senza titolo» (1997-2015) di Claudio Parmiggiani, artista del Padiglione Italia. Foto Lucio Rossi, Studio Foto R.C.R, Parma

Altri articoli dell'autore

Grandi nomi di collezionisti e tante vendite sin dall’inizio della terza edizione della super fiera nella capitale francese

L’impero è diventato una colonia: secondo l’Art Basel/Ubs Global Art Market Report, a causa soprattutto della Brexit nel 2021, le importazioni d’arte in Gran Bretagna si sono dimezzate rispetto al 2019

I collezionisti europei sostengono la fiera

Golpe fallito, inizio di dittatura. Ma ci sono anche nuovi progetti