Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Fulvia Maria Grandizio

Leggi i suoi articoliIl Castello di Agliè appartiene alla rete delle Residenze Reali Sabaude del Piemonte situandosi nella terza cintura, la più lontana da Torino. Agliè è tassello prezioso della «Corona di Delizie», sistema di dimore destinate agli svaghi, che dal 1563 i Savoia avevano iniziato a realizzare intorno alla nuova capitale del ducato. A differenza di altre residenze non ha conosciuto periodi di decadenza. I suoi edifici, i parterre e il parco che ne costituiscono l’ornamento hanno vissuto continue fasi di rinnovamento che li hanno resi palinsesto architettonico e dell’arte dei giardini.

L’attuale direzione del castello, impegnata nella tutela e valorizzazione del luogo, ha commissionato al Politecnico di Torino una ricerca sui giardini e il parco, per promuovere la conoscenza di un aspetto spesso poco indagato negli studi sulle dimore storiche. Il volume che ne è scaturito a cura di Paolo Cornaglia e Marco Ferrari, vede la presenza di numerosi saggi di entrambi e di Maria Vittoria Cattaneo, integrati dall’apporto della storica dell’arte Marina dell’Omo. La lettura minuziosa delle fonti, la scoperta di inedite e la disamina diacronica delle trasformazioni più significative hanno messo in luce gli attori: committenti, progettisti, giardinieri, alcuni dei quali hanno iscritto la storia dei luoghi in un contesto europeo e in costante rapporto con l’esperienza coeva francese.

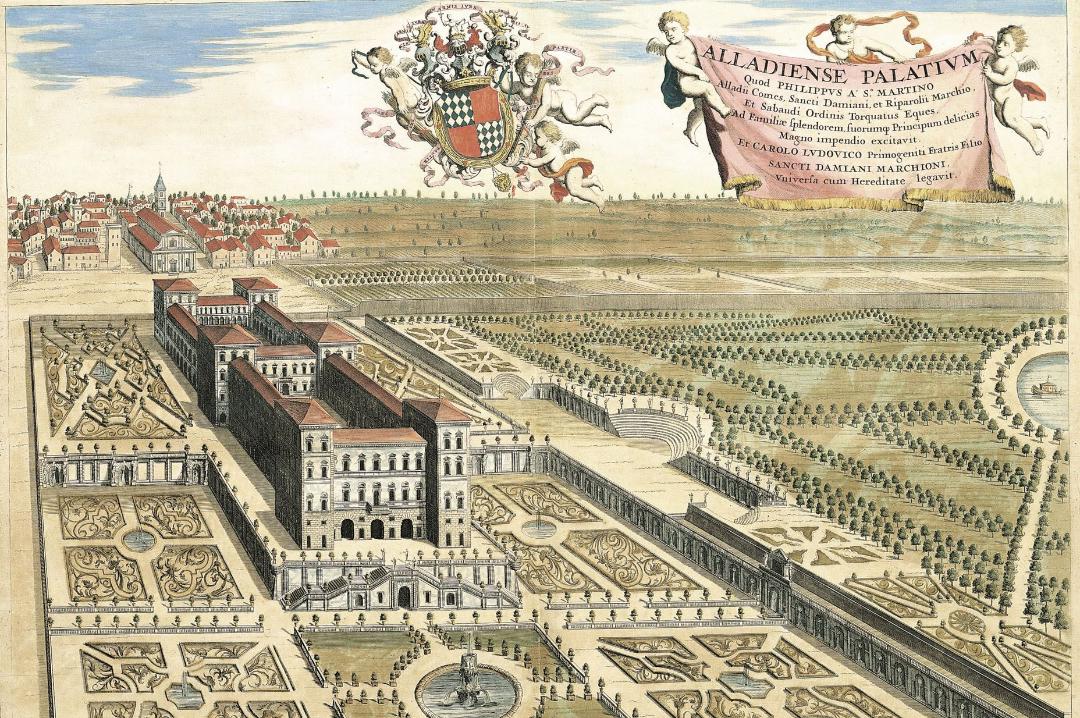

Il ruolo primario nella narrazione è da attribuire a Filippo d’Agliè. Membro della famiglia canavesana dei conti San Martino e San Germano è allo stesso tempo uomo d’azione nelle milizie sabaude e letterato colto, figura di spicco alla corte di Vittorio Amedeo I. Alla morte del duca diviene ministro e consigliere della reggente Cristina di Francia. Per lei, sorella del re Luigi XIII, è architetto, poeta, compone opere per le feste di corte, cura le coreografie dei balletti. Tra 1643 e 1764 Filippo amplia il castello medievale e lo trasforma in una «maison de plaisance», che ingentilisce con un giardino su terrazzamenti di gusto italiano e uno pensile. L’assetto complessivo del «domaine» sarà ispirato allo schema consolidato di matrice romano-francese che prevedeva la sequenza spaziale: dimora, giardino a parterre, canale, parco attraversato da un’allea centrale che si attesta su un «miroir d’eau» circolare. Un tale disegno evoca, per l’analogia compositiva, il progetto su Racconigi a cui nello stesso periodo stava lavorando l’ingegnere Carlo Morello.

Giuseppe Pietro Bagetti, «Veduta del Castello Ducale di Agliè dal lato sud-ovest», secondo quarto del XIX secolo

Al XVIII secolo data l’Appartamento dei bagni, al piano del giardino pensile e ad esso integrato, a cui si aggiungerà poi la citroniera, di fatto realizzando le proposte di Jacques-François Blondel, segno dell’aggiornamento e della raffinatezza della committenza in questo periodo. Protagonisti della fase 1765-98 sono il disegnatore di giardini francese Michel Benard, già attivo in altre residenze sabaude, e il duca del Chiablese Benedetto Maurizio. Un grande lotto rettangolare in asse con la facciata est del castello diviene giardino classico francese, tardivo rispetto all’ormai consolidata novità del giardino irregolare, ma ornato dalla scenografica Fontana dei Fiumi, elemento che lega giardini del castello e parco. Sarà il re Carlo Felice a tramutare il parco secondo il gusto paesaggistico ricorrendo dal 1829 a Xavier Kurten.

Maria Cristina di Borbone-Napoli, di cultura cosmopolita, appassionata di arte e sedotta dall’archeologia, arricchisce il parco inglese di reperti romani con l’aiuto dell’architetto Canina. Dal 1839 si avvale delle competenze orticole del milanese Mosè Mauri, cui commissiona una serra per coltivare gli ananas. Il giardiniere incrementa le collezioni con arbusti e fiori giunti in Europa nel XIX secolo grazie ai cacciatori di piante e li valorizza disponendoli in corbeilles. Dal 1850 i Duchi di Genova hanno il pieno possesso della villeggiatura reale. Con il giardiniere capo Antonio Capello i giardini si colorano di parterre vittoriani fioriti di specie annuali, mentre il giardino pensile è ripartito in moduli irregolari e piantato con specie esotiche. Ragguardevole il taglio che orienta l’analisi anche sul manufatto vegetale nel corso di quattro secoli, giungendo a cogliere i motivi e l’iter della separazione, fisica e percettiva, tra giardini e parco che tutt’oggi segna la Residenza alladiese.

Il ragguaglio sui giardinieri presenti nelle diverse epoche, sulle modalità tecniche della manutenzione e sulle liste di alberi, arbusti, fiori utilizzati per comporre gli spazi concorrono alla scrittura di una storia materiale dei cantieri. Schede biografiche di giardinieri e architetti, a cura degli autori, integrano queste tematiche. L’apparato iconografico è ricco, completato da tavole sinottiche sull’evoluzione dell’insieme degli spazi verdi storici proposte da Marika Carbone, Marco Ferrari e Delia Orilia negli apparati del volume, tra cui compare l’estesa bibliografia e un utile indice dei nomi, curati da Ester Germani. Questa pubblicazione rappresenta un contributo essenziale da consultare per definire una conservazione e un restauro dei giardini che abbia tra le sue priorità il raffronto con la storia.

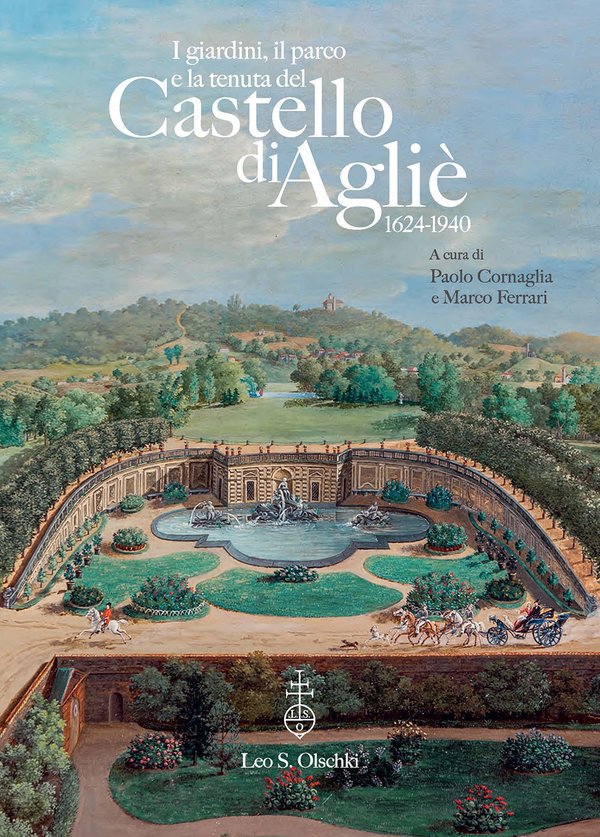

I giardini, il parco e la tenuta del Castello di Agliè (1624-1940). Dall’impianto formale al disegno paesaggistico

a cura di Paolo Cornaglia e Marco Ferrari, 300 pp., 131 figg. b/n e 48 tavv. a col., Olschki Editore, Firenze 2025, € 39

Fulvia Maria Grandizio è responsable de l’Orangerie de Châteauneuf et du Jardin du Parfumeur Ep Château de Versailles-Service des Jardins du Domaine de Trianon et de Marly

Maria Anna di Savoia, «Castello Reale di Agliè», primo quarto del XIX secolo

Virginia Lombardi, «Veduta del parco di Agliè dal castello», metà del XIX secolo

La copertina del volume