Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elisabetta Matteucci

Leggi i suoi articoliVicino alla Chiesa di San Jacopo in Acquaviva, uno dei luoghi di culto più antichi e significativi di Livorno, a Villa Mimbelli, sede dal 1994 del Museo Civico Giovanni Fattori, fervono grandi preparativi. L’imponente mole di interventi di restauro finalizzati alla riqualificazione dell’edificio e del parco appartenuti al facoltoso commerciante di granaglie di origine dalmata, Antonio Mimbelli, sono conclusi. Tutto è pronto per presentare al pubblico una grande rassegna retrospettiva. Una vera e propria antologica attraverso la quale il Comune ha inteso celebrare l’importante ricorrenza del bicentenario della nascita di uno dei suoi figli più amati, il macchiaiolo Giovanni Fattori. Il progetto è promosso dal Comune, in collaborazione con l’Istituto Matteucci di Viareggio, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e della Fondazione Piacenza. Fondazione Livorno e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ricoprono il ruolo di main sponsor, affiancate da Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci come sponsor e da Howden Spa in qualità di sponsor tecnico. La mostra segue, ad appena due mesi di distanza, l’altra monografica conclusasi il 29 giugno che, più contenuta numericamente, ha ottenuto a Piacenza, presso Palazzo XNL, un grande successo di pubblico e un forte riscontro di critica. Ne parliamo con il curatore Vincenzo Farinella, professore ordinario di Storia dell’arte moderna all’Università di Pisa che, oltre a coltivare la passione per la pittura dell’Otto-Novecento, ha al suo attivo numerose pubblicazioni dedicate all’arte italiana in epoca rinascimentale e all’approfondimento dei suoi intricati rapporti con l’antichità classica.

Professor Farinella, la mostra inaugurerà il 6 settembre, data di nascita del pittore, e presenterà circa 250 opere tra oli, pastelli e grafica. Può spiegarci, a grandi linee, quali novità devono aspettarsi i visitatori? In quale elemento si distingue dalla precedente?

La mostra livornese su Fattori è completamente diversa da quella piacentina, anche se riproporrà un nucleo di opere già presenti a Palazzo XNL: è infatti strutturata come una mostra monografica cronologica, allestendo cioè le opere secondo un preciso itinerario biografico, che si snoderà nei tre piani di Villa Mimbelli, permettendo al visitatore di seguire il lunghissimo percorso artistico di Fattori, dagli esordi a Livorno e a Firenze, negli anni Quaranta e Cinquanta dell’Ottocento, attraverso oltre mezzo secolo di storia, fino ai primi del Novecento, quando le arti visive vanno incontro a una trasformazione radicale e irreversibile. Il percorso sarà punteggiato da opere di altri artisti: i maestri (Baldini, Bezzuoli e Pollastrini), gli esempi che lo hanno influenzato (Nino Costa), gli amici con cui dialogava (Ferroni, Francesco Gioli e Cannicci), gli artisti contro cui ha lottato (De Albertis, Müller), gli allievi che lo hanno amato e «tradito» (Nomellini).

Fattori è stato una delle personalità più autentiche e coerenti del panorama figurativo dell’Ottocento europeo. Promotore di un’arte quale riflesso dell’esistenza ha contribuito, non solo con l’esecuzione dei soggetti militari, all’elaborazione di un vero e proprio linguaggio nazionale. La sua pittura, espressione visiva dell’intimo dialogo instauratosi tra l’artista e la realtà circostante, favorisce, mai come oggi, una riflessione sulla complessità del cruciale momento storico e politico che stiamo vivendo.

In effetti, in un momento in cui purtroppo le guerre sono tornate drammatiche protagoniste anche in Europa e si parla di investire nuovamente enormi somme di denaro nel riarmo, può essere interessante riflettere sull’originalissima interpretazione fornita da Fattori delle battaglie che hanno scandito la storia del Risorgimento, portando all’Unità d’Italia: anche se Fattori aveva condiviso gli ideali libertari e democratici che hanno ispirato molti dei protagonisti di questo periodo storico (definendosi sempre, anche negli ultimi anni di vita, «un uomo del ’48»), la sua rilettura della storia contemporanea presenta, come già notato da alcuni critici del tempo, tratti di assoluta originalità. Prendiamo, ad esempio, le due grandi battaglie divenute proprietà del museo livornese, grazie a sottoscrizioni pubbliche che hanno incoraggiato e sostenuto Fattori: nella «Carica di cavalleria a Montebello» l’artista, pur raffigurando una vera battaglia, colta nel momento drammatico dello scontro caotico dei soldati piemontesi e austriaci, ha tuttavia evitato di esaltare il vincitore e di sottolineare, come in altre interpretazioni figurative del medesimo evento, l’eroismo dei protagonisti. Nel monumentale «Assalto alla Madonna della Scoperta» Fattori ha compiuto un passo ulteriore: la battaglia, in questo caso, quasi non si vede, relegata sullo sfondo, mentre tutta l’attenzione si concentra sulle retrovie, sui movimenti delle truppe, sugli ufficiali fermi su un’altura e intenti a osservare lo svolgersi degli eventi, ponendo al centro della scena un particolare assolutamente secondario: un soldato di spalle, sceso da cavallo e impegnato a stringere i finimenti della sella. Non ci sorprende che la commissione del Concorso Berti, a cui fu presentato questo capolavoro, abbia alla fine deciso di premiarlo, non tuttavia come un «dipinto di storia», ma come una più prosaica «scena di genere».

Sullo sfondo del periodo postunitario, dominando anche altri generi come il ritratto e il paesaggio, Fattori ha proposto un’inedita lettura dei fatti dell’arte non più separati dalla vita. Quali traguardi ha raggiunto applicando il principio di verità a una profonda capacità d’introspezione psicologica?

In quella che probabilmente rimane la più bella tra tutte le monografie dedicate a Fattori nel Novecento, pubblicata a Firenze nel gennaio del 1913 sotto gli auspici di Oscar Ghiglia e Gustavo Sforni, l’artista livornese viene definito «un grande pittore di tutta la natura», intendendo cioè la sua capacità di interpretare a 360 gradi la realtà che lo circondava, indagata in prima battuta mediante la quotidiana pratica del disegno: sia la natura del mondo rurale, colta nelle armoniche campagne livornesi e fiorentine così come nel primitivo scenario maremmano, sia la natura umana, nelle vesti di acutissimo ritrattista capace di penetrare empaticamente nei segreti dell’animo umano, sia la realtà della storia contemporanea. E non solo le esaltanti battaglie risorgimentali, ma anche e soprattutto la vita quotidiana, ripetitiva e spesso banale, dei soldati. Con gli anni e con la delusione per gli esiti dell’unificazione d’Italia, secondo quella visione del «Risorgimento tradito» che accomuna tanti intellettuali italiani di fine Ottocento, emergono in questo totalizzante realismo fattoriano (che lui aveva battezzato con la parola «verismo», per sentirsi in sintonia con gli esiti letterari di Verga, Capuana e Fucini, che aveva in realtà anticipato) nuovi temi più amari e drammatici: l’inutile sacrificio dei soldati semplici, sconfitti e abbandonati senza vita sul campo di battaglia o staffati e trascinati dai loro cavalli, l’assurdità delle guerre coloniali intraprese in terra d’Africa, scandite da rari successi (dove tuttavia protagonisti diventano i nemici, impegnati a lottare per la libertà della loro terra), la durezza di una vita di spossante lavoro senza sbocchi, come in una memorabile tavoletta del museo livornese, con quella famiglia di carbonai che sembra fagocitata dalla miseria e dalla sporcizia.

La mostra presenta anche opere di altri autori che, poste in dialogo con la produzione del pittore livornese, costituiscono una testimonianza della vitalità del suo linguaggio. Una lezione recepita dalla cultura novecentesca in maniera non univoca, tanto da originare e stimolare esperienze artistiche anche distanti tra loro. Può illustrarci qualche esempio?

Nella sezione finale della mostra, prima della vera e propria conclusione, si è pensato di presentare al pubblico una serie di «dialoghi» tra opere di Fattori e di artisti che lo hanno avuto come maestro o come modello: si potrà così cogliere tutta l’ampiezza e la varietà del lascito fattoriano nell’arte e nella cultura novecentesche. Da Mario Puccini, che lo ebbe come insegnante all’Accademia di Belle Arti, a Oscar Ghiglia, che ne frequentò lo studio fiorentino, diventandone amico, da Amedeo Modigliani, che lo conobbe a Livorno frequentando la scuola di Guglielmo Micheli, a Giorgio Morandi, che lo ammirò in particolare come sommo acquafortista. L’eredità di Fattori, in realtà, è talmente vasta e diramata che potrebbe estendersi a molti artisti cruciali del primo Novecento italiano, da Carrà a Rosai, da Soffici a Viani: se Fattori è stato sentito, da artisti così grandi e così diversi, come un «maestro» a cui rifarsi per affrontare le avventure di un mondo completamente mutato rispetto a quello ottocentesco, è perché Fattori ha saputo incarnare quella veste sia come esempio etico, per la sua intatta e adamantina moralità indifferente alle leggi del mercato o ai gusti del pubblico, sia come esempio linguistico, a causa cioè di quei tratti stilistici antiaccademici e protonovecenteschi che lo differenziano da tutti i suoi, pur grandissimi, contemporanei.

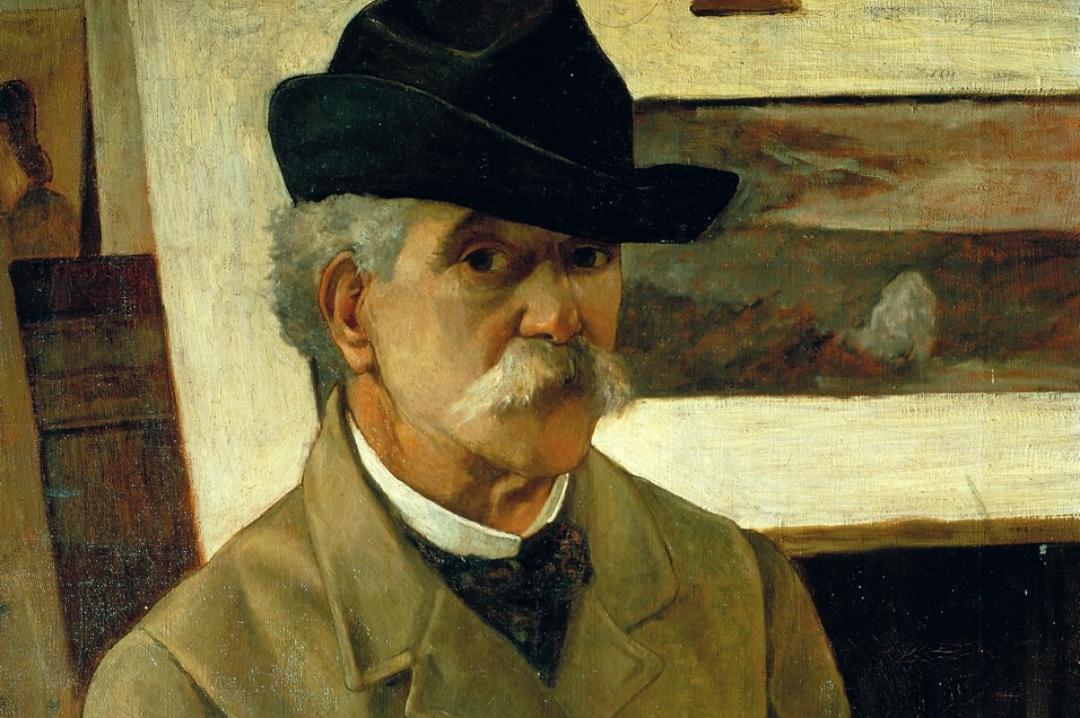

Giovanni Fattori, «Carica di cavalleria a Montebello» (1862), Livorno, Museo Civico Giovanni Fattori