Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Mattia Pivato, Nicola Pietrantoni

Leggi i suoi articoliLa recente sentenza del 12 dicembre 2023, n. 1715 del Tribunale di Bolzano ha assolto un imputato dal reato di contraffazione di alcune opere d’arte attribuite a Gino De Dominicis. La pronuncia si è in particolare distinta per la rigidità con cui ha ritenuto parametri di natura soggettiva i criteri impiegati dall’accusa per sostenere la falsità delle opere contestate (come le valutazioni sul tratto pittorico impiegato con l’utilizzo di espressioni quali «morbidezza del tratto» e «accuratezza del dettaglio», nonché i riferimenti alla «poetica dell’artista»). Questi sarebbero, pertanto, non idonei a dimostrare «oltre ogni ragionevole dubbio» la non autenticità di quelle opere in sede giudiziaria.

In particolare, dalla lettura delle motivazioni, emerge come la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero che concludeva, in maniera certa, per la non autenticità delle opere in questione, fosse in realtà «totalmente inidonea a sostenere un giudizio di responsabilità penale», in quanto caratterizzata da «diverse imprecisioni, contraddizioni, ed affermazioni apodittiche che, in sostanza, la privano di adeguata credibilità». Questa pronuncia consente di richiamare, innanzitutto, alcuni principi fondamentali che dovrebbero orientare l’accertamento in sede penale; il nostro ordinamento, infatti, impone il rigoroso rispetto di una serie di regole finalizzate proprio alla verifica dei fatti contestati. In questo scenario, è evidente come il giudizio in tema di autenticità di un’opera costituisca il momento centrale del processo, per le inevitabili ricadute sulla stessa colpevolezza dell’imputato.

La valutazione di un’opera, però, è connotata spesso da complessità di varia natura, come ha sottolineato anche il Giudice di Bolzano, dal momento che «dal punto di vista giuridico, l’attribuzione dell’opera d’arte suscita numerosi problemi, legati in particolare a cosa si intenda per autenticazione e attribuzione… e quale ne sia il regime giuridico, cosa siano copia e imitazione, quali reazioni l’ordinamento appresti al falso d’arte o all’erronea attribuzione». In altre situazioni, inoltre, gli strumenti tecnici a disposizione non sono in grado di offrire un effettivo contributo scientifico: è il caso di alcune opere di arte contemporanea o appartenenti all’Arte concettuale.

Se pensiamo, infine, che queste criticità si collocano all’interno di «un mercato dotato di una regolamentazione assai scarna, dove vengono scambiati beni di notevole valore in quantità molto rilevanti», si comprende meglio la necessità di raggiungere, ai fini di un’eventuale responsabilità per il delitto di «contraffazione di opere d’arte» (oggi, punito all’art. 518-quaterdecies c.p.), quel grado di certezza richiesto dal nostro ordinamento in ordine alla non autenticità dell’opera.

Accanto ai profili penalistici, la pronuncia in esame conferma l’orientamento secondo cui l’attribuzione di un’opera d’arte al suo autore non rappresenta un’attività riservata in via esclusiva all’archivio di riferimento o ai familiari dell’artista ai sensi dell’art. 23 della legge 633/1941 sul diritto d’autore (e neppure all’autore stesso, ai sensi dell’art. 20). Si tratta, invero, «di un’attività che chiunque può compiere, proprio perché rientrante nella garanzia costituzionale della manifestazione del pensiero e della libertà della scienza». Se, dunque, l’attribuzione di paternità di un’opera rappresenta la «manifestazione di una expertise di livello privatistico», la giurisprudenza maggioritaria, da cui la sentenza di Bolzano non pare discostarsi, è concorde nel ritenere che essa possa essere svolta da chiunque sia accreditato quale esperto dal mercato. Ciò senza tuttavia escludere il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un’opera d’arte ove sia erroneamente attribuita ad altri o, viceversa, disconoscerne la provenienza.

Da ciò deriva che – in caso di parere negativo – il proprietario dell’opera potrà dunque «ben ottenere da un terzo esperto […] il responso sull’autenticità dell’opera», senza tuttavia dimenticare che il mercato è sovente abituato a riconoscere l’autorevolezza (solo) di certe autentiche, perlopiù provenienti da una ristretta cerchia di esperti e/o enti accreditati, con l’eventualità che tale novero possa anche mutare nel tempo. Un parere di autenticità potrebbe tuttavia essere richiesto anche in sede giudiziale, anche se, come affermato dal giudice altoatesino, non esiste un diritto giudizialmente tutelabile all’accertamento dell’autenticità di un’opera. Allo stesso modo, «non è configurabile un potere, giudiziale, di accertare con crisma di verità l’autenticità». In altre parole, si deve escludere che, in caso di discordanza tra pareri (o nella loro incertezza), l’autenticità dell’opera possa essere definitivamente ottenuta in sede giudiziale.

Per altro verso, la sentenza ribadisce il concetto per cui una eventuale mancata archiviazione dell’opera non certifica da sé sola la falsità della stessa, essendo tale circostanza «del tutto irrilevante nel giudizio sulla sua autenticità» (come ritenuto, tra le altre, dalla sentenza 6083/2010 del Tribunale di Roma).

In conclusione, alla luce delle motivazioni formulate dal Tribunale di Bolzano, appare evidente come il parere di autenticità su un’opera d’arte, mantenendo una connaturata alea di discrezionalità soggettiva, richieda, ancor più se in sede giudiziale, un approccio valutativo «particolarmente rigido» da parte del giudice, così da consentire di «non confondere i piani che devono distinguere una discussione in tema d’arte dalla motivazione di un provvedimento giudiziario».

Mattia Pivato è avvocato presso lo Studio Pedersoli Gattai e Nicola Pietrantoni presso lo Studio Associato Isolabella

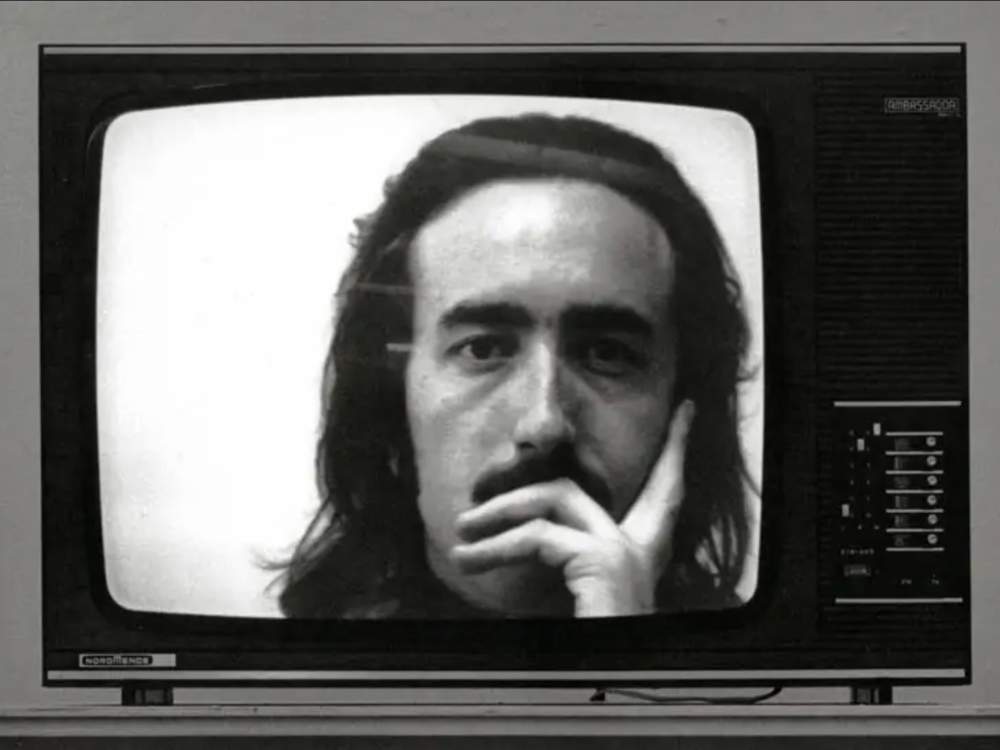

Un ritratto dell’artista nell’opera «Schermo» (1970), di Gino De Dominicis, fotografia in bianco e nero