Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Raffaella Giuliani

Leggi i suoi articoliA Roma la progressiva urbanizzazione e l’ammodernamento infrastrutturale dello Stato Pontificio prima, e dello Stato Italiano dopo il 1870, tra la fine dell’Ottocento e soprattutto la prima metà del Novecento sacrificarono alcuni importanti complessi catacombali. È il caso della catacomba ebraica di Monteverde, «vittima» prima dell’attività di estrazione di pozzolana, particolarmente convulsa nella Roma umbertina, e poi del fuoco incrociato dell’edilizia residenziale e della posa delle reti tranviarie e ferroviarie del quartiere Trastevere. Altro cimitero inghiottito dallo sviluppo residenziale fu quello di San Tertullino, collocato dalle fonti topografiche sulla via Latina.

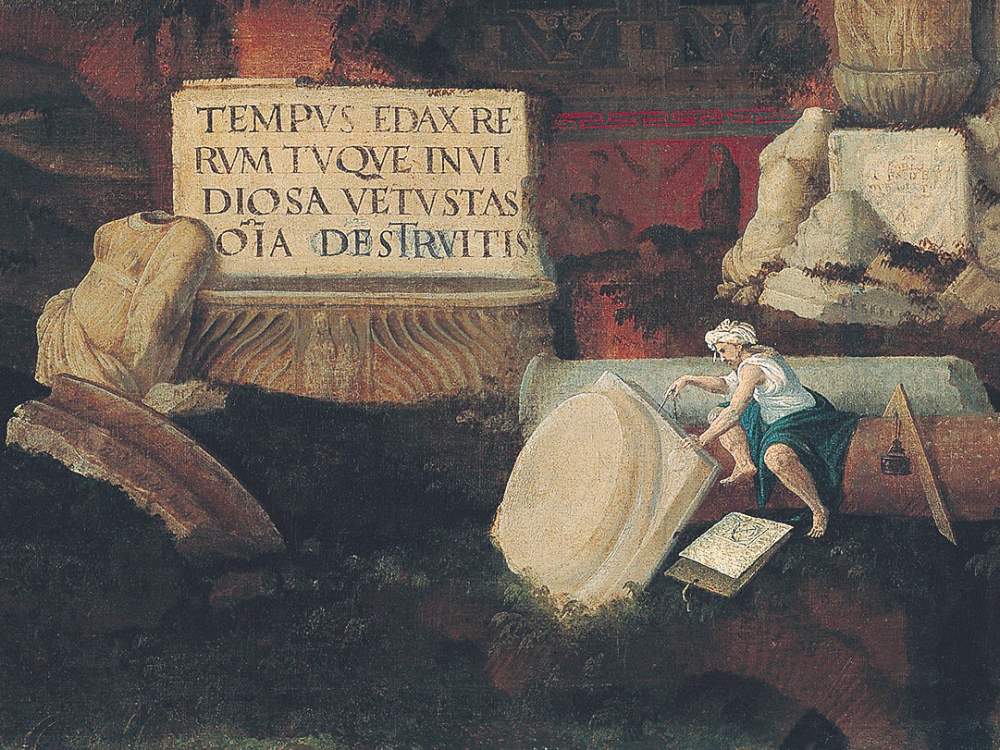

La maggior parte delle catacombe romane, dopo la traslazione dei corpi dei martiri nelle chiese urbane, avvenuta a più riprese nell’Alto Medioevo, vennero abbandonate e dimenticate, a parte qualche rara eccezione. In epoca moderna, nel fervore umanistico e soprattutto nella Roma della Controriforma (R. Giuliani, «Il Giornale dell’Arte, edizione online, 30 marzo 2020), le catacombe romane vennero ritrovate e nuovamente frequentate. Protagonista assoluto della riscoperta moderna delle catacombe fu Antonio Bosio, ma oltre a lui si diede allo studio di questi singolari monumenti, veri depositi dottrinali cristiani, tutta una nutrita e variegata serie di studiosi di antichità, collezionisti, storici ed eruditi. Tra questi spicca l’urbinate Raffaele Fabretti (1620-1700), grande appassionato di epigrafia pagana e cristiana, al quale si deve la riscoperta proprio del cimitero di San Tertullino e poi di un secondo cimitero, oggi praticamente scomparso, a parte poche insignificanti gallerie: quello dei Santi Castulo e Stratonico.

Fabretti scoprì la catacomba di San Castulo nel 1672: l’identificazione avvenne sulla base del ritrovamento di un’iscrizione che ricordava il luogo di sepoltura del martire, anche se le sue reliquie nell’VIII secolo erano già partite per Moosburg, nell’alta Baviera. L’antico itinerario De locis sanctis Martyrum situa il cimitero al primo miglio della via Labicana (attuale via Casilina Vecchia), presso i fornici dell’acquedotto Claudio. Il santuario martiriale doveva essere di tutto rispetto, in quanto contemplava la presenza di due martiri, Castulo e Stratonico, deposti nella catacomba e a cui era dedicata anche un’«ecclesia» in superficie.

Se Stratonico rimane sostanzialmente avvolto nell’ombra del passato, su Castulo disponiamo di qualche notizia. Il suo «dies natalis» è fissato dal Martirologio Geronimano al 26 marzo, mentre cenni di biografia si possono trarre dalla Passio Sancti Sebastiani, datata al tempo del pontefice Sisto III (432-440), secondo la quale Castulo sarebbe stato «zetarius» (ossia «cubicularius», cameriere privato) dell’imperatore Diocleziano; avrebbe nascosto segretamente, nel cuore dei palazzi palatini, il papa Gaio (283-296) e parecchi cristiani; tradito dall’apostata Torquato, fu arrestato, sottoposto a processo sommario, torturato e infine gettato in una fossa e sepolto sotto una gran mole di terra («massa arenaria»). Un’altra recensione della Passio, dedicata al solo martire Castulo, aggiunse che il suo corpo riposa «humatum» nello stesso luogo ove fu ucciso, lungo la via Labicana, non lontano da Roma.

Dopo la riscoperta da parte del Fabretti il cimitero venne visitato da illustri studiosi, tra cui il celebre erudito Mabillon, ma anche, purtroppo, da avidi cercatori di reliquie e di antichità cristiane che coi loro saccheggi ne decretarono in breve tempo la rovina. Nel 1864 lo riportarono alla luce i lavori di costruzione della ferrovia Roma-Civitavecchia, attuati in quelle che erano allora le vigne del convento dei SS. Cosma e Damiano. Purtroppo anche in quell’occasione molto si perse, come ci riferisce laconicamente nel 1865 il grande archeologo cristiano Giovanni Battista de Rossi: «nei tagli fatti per la via ferrata è stato rinvenuto un sepolcreto non sotterraneo. La notizia non me ne giunse in tempo perché potessi esaminarne la costruzione e l’età».

Per quanto riguardava la parte sotterranea, invece, i lavori della via ferrata riaprirono l’accesso a cunicoli cimiteriali posti circa 12 metri sotterra, scavati con grande perizia dagli antichi fossori in condizioni proibitive per l’incombente presenza dei potenti piloni del soprastante acquedotto Claudio e per la natura friabilissima del tufo, tanto che si è ritenuto che la geologia del sito confermi l’ipotesi, già formulata dal Bosio e accolta dallo stesso de Rossi, secondo cui Castulo sarebbe stato martirizzato in una cava di pozzolana («arenarium») e lì sepolto, fatto di cui si trova indizio anche nella citata passio. Sul luogo poi si sarebbe sviluppato un cimitero cristiano, per effetto di una venerazione profondamente radicata nei confronti dello «zetarius»imperiale.

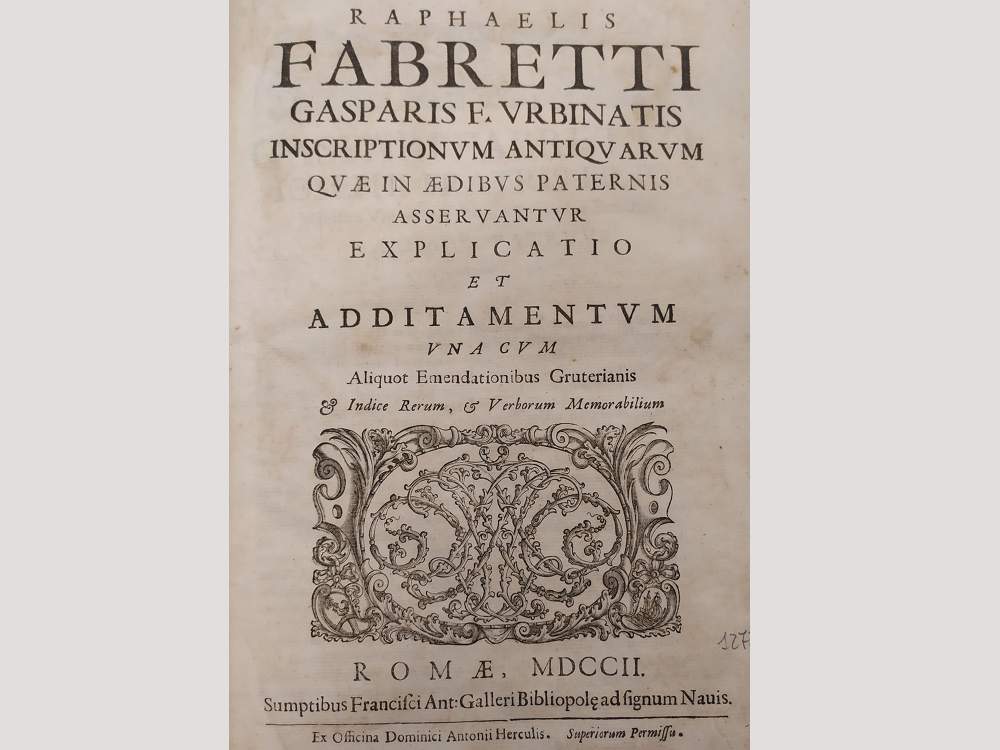

La passione principale del Fabretti fu lo studio dell’epigrafia degli antichi. Secondo modalità abituali nella pratica delle antichità da parte degli eruditi del tempo, tale passione lo condusse all’asportazione di moltissimo materiale epigrafico dalle catacombe, che traslocò dalle umide gallerie del suburbio romano alle più signorili sedi del palazzo paterno in Urbino. L’operazione gli riuscì particolarmente facile perché a Roma fu nominato Custode delle reliquie e dei cimiteri e autorizzato dal Cardinal Vicario Gaspare Carpegna, da cui l’ufficio del Custode dipendeva, a prelevare dai sacri recessi quanto ritenesse necessario. A illustrazione della sua raccolta, pubblicò nel 1699 Inscriptionum antiquarum quae in aedibus paternis asservantur explicatio et additamentum (con seconda edizione del 1702).

Nell’opera figurano una trentina di testi provenienti dal cimitero di Castulo, a cui viene dedicato il capitolo VIII. Oggi la raccolta Fabretti si trova nelle sale del Museo Lapidario, all’interno del Palazzo Ducale di Urbino. Attualmente vi si contano 18 testi provenienti dalla catacomba, rispetto ai 30 annoverati da Fabretti. Le assenze si devono probabilmente alle complesse vicissitudini della collezione epigrafica, fino alla sua sistemazione settecentesca negli ambienti del Palazzo Ducale ad opera del cardinale Gianfrancesco Stoppani, legato pontificio a Urbino tra il 1747 ed il 1756, che con molta fatica riuscì ad acquisire la collezione alla città dagli eredi Fabretti. In ogni caso Fabretti dovette aver lasciato nel cimitero un piccolo numero di iscrizioni.

Purtroppo del complesso archeologico perlustrato da Fabretti non rimangono oggi che poche gallerie, spoglie di qualunque corredo epigrafico o decorativo. Accedere a tale piccolo nucleo sotterraneo è estremamente disagevole in quanto è situato presso l’attuale via Casilina Vecchia, ai margini della sede ferroviaria del tracciato Roma-Pisa, presso i piloni dell’acquedotto Claudio. Nel corso di una ricognizione effettuata alcuni anni or sono l’ipogeo è stato trovato occupato da individui senza fissa dimora.

È stato perciò necessario attuare nelle ore notturne un intervento radicale di bonifica igienica degli ambienti, profittando dell’interruzione dell’intenso traffico ferroviario, grazie alla collaborazione del personale di Rete Ferroviaria Italiana. D’altro canto, risulta da documenti d’archivio che durante il secondo conflitto mondiale le gallerie sono state utilizzate come rifugio antiaereo. Una sorte ben triste per quello che fu il santuario del «cubicularius» di Diocleziano!

Raffaella Giuliani, Ispettrice delle Catacombe di Roma, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Città del Vaticano.

Altri articoli dell'autore

È appena uscita la nuova guida (in più lingue) delle catacombe romane di San Callisto a firma di Dimitri Cascianelli

È ripartita la nuova campagna di scavo nel sito di via Appia Antica 39, nel cuore del Parco Archeologico e del Parco Regionale, al di fuori delle Mura Aureliane e vicino al Sepolcro di Geta

Salvatore Settis e Giulia Ammannati rileggono la celebre missiva di Raffaello Sanzio e Baldassarre Castiglione indirizzata al papa, testo fondativo e «seminale» per la nascita del concetto moderno di tutela del patrimonio culturale

Scomparso lo stimato studioso di arte tardo antica e iconografia cristiana