Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Bandarin

Leggi i suoi articoliIl rischio maggiore sono gli scavi clandestini. Ognuno dei 122 Paesi del Trattato di Roma dovrebbe sentirsi minacciato

All’orrore per la ferocia sanguinaria dell’Isis si aggiunge quello per la distruzione del patrimonio archeologico delle grandi civiltà del Medio Oriente antico: i Sumeri, gli Assiri, i Babilonesi. E adesso è minacciata Palmira, il grande centro del commercio carovaniero nel periodo ellenistico e romano, capitale del breve regno della regina Zenobia, ribelle a Roma e sconfitta dall’imperatore Aureliano nel 272 d.C. Perché l’Isis si accanisce contro le mura di Nimrud e di Ninive, contro le statue di Hatra, perché oggi minaccia uno dei più straordinari tesori archeologici dell’antichità? E che cosa possiamo fare noi oggi per fermare questa barbarie, per proteggere il patrimonio dell’Umanità? L’Isis è una forza politica e militare che usa con successo una forma di violenza estrema per terrorizzare e sbaragliare gli avversari. Decapitazioni, torture, attentati, massacri, tutto è finalizzato all’obbiettivo di conquista del territorio del nuovo «Califfato». La distruzione dei monumenti antichi serve lo stesso fine: mandare un messaggio di terrore ai governi e ai popoli della regione, sfregiare quanto essi, al pari di noi, consideriamo prezioso e insostituibile, associare al messaggio di morte l’annuncio di una radicale distruzione delle forme della nostra civiltà. Il furore di tipo iconoclastico è anche esso presente, come era avvenuto nel 2001 con la distruzione dei Buddha di Bamiyan in Afghanistan da parte del Governo dei Taliban, ma certamente prevale in questo caso il messaggio politico, gestito con competenza e conoscenza del funzionamento dei media moderni.

Non è purtroppo l’unico caso recente in cui il patrimonio è al centro di conflitti e distruzioni: si pensi a quanto avvenuto negli ultimi anni in Siria, ad Aleppo, al Crac des Chevaliers, oppure a Timbuctú in Mali, per citare solo alcuni esempi. In tutti questi casi, come per Palmira, si tratta di siti iscritti nella lista del Patrimonio mondiale, protetti in teoria dalla «Comunità Internazionale». Ma la Convenzione del Patrimonio Mondiale non è purtroppo bastata per evitare le distruzioni. Che cosa possiamo realisticamente fare per cercare di proteggere questi siti, e con essi la nostra storia e il nostro patrimonio? Gli strumenti a disposizione non sono, dobbiamo riconoscere, all’altezza della situazione, e i Governi che stanno affrontando il problema lo sanno benissimo. Esiste un trattato internazionale di grande importanza, la Convenzione dell’Aia per la protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato, adottata nel 1954, con i suoi due protocolli del 1954 e del 1999. È un trattato firmato oggi da 126 Stati, che li obbliga a evitare la distruzioni del patrimonio culturale (siti, musei, istituzioni) in caso di guerra e a proteggerlo in caso di occupazione militare. La Convenzione in teoria si applica anche in caso di conflitti interni, ma è evidente che essa non ha alcun effetto sulla volontà distruttrice di forze terroristiche come l’Isis, che certamente non riconosce le regole della Comunità internazionale.

Il secondo protocollo della Convenzione, del 1999 (peraltro ratificato per ora solo da 68 Paesi), prevede forme di protezione «rafforzata» per i siti che vengano iscritti in una Lista speciale. In sostanza, la Convenzione resta un sistema di importanti principi, ma non ha capacità di intervento diretto. Di recente, a seguito degli eventi in Medio Oriente, l’Unesco ha iniziato a discutere, su iniziativa italiana, della possibilità di creare delle forze specializzate, ma ci vorrà tempo prima di vedere effetti concreti di queste iniziative. La Comunità internazionale dispone anche di un altro strumento, la Convenzione del 1970 per la lotta contro il traffico illecito di beni culturali, che non ha una applicazione generale ma è evidentemente di grandissima importanza in caso di conflitto, perché è in questi casi che avvengono le spoliazioni, i furti nei musei e gli scavi archeologici selvaggi, alla ricerca di oggetti di valore. Questa Convenzione, ratificata da 128 Stati, dispone indirettamente di alcuni strumenti operativi, perché può far riferimento alle polizie nazionali, alle organizzazioni doganiere e all’Interpol. A essa fa da complemento la Convenzione Unidroit del 1995 sui beni culturali rubati o esportati illegalmente, ratificata oggi da 33 Stati. Si tratta di strumenti importanti, ma che hanno capacità limitate di intervento diretto.

Fondamentale in caso di conflitto è la prevenzione, che spesso richiede la rimozione degli oggetti culturali dai musei e dai depositi a rischio. Finora la maggior parte del patrimonio archeologico museale della Siria si è salvato grazie a un’efficace operazione di trasferimento in luoghi sicuri. Ma in situazioni di conflitto, con la perdita di controllo del territorio da parte delle autorità centrali e locali, il rischio maggiore è rappresentato dagli scavi clandestini. Quasi tutti i principali siti siriani, tra cui Apamea, Ebla, Mari, hanno subito in questi anni enormi distruzioni a causa di scavi clandestini. C’è purtroppo una scarsa percezione nell’opinione pubblica della gravità di questi processi. Gli scavi clandestini non sono opera di individui isolati, alla ricerca di una forma di sopravvivenza.

Sono, al contrario, guidati da una rete vasta e organizzata di trafficanti, spesso dalle stesse organizzazioni criminali che manovrano i traffici di droga o di esseri umani. Molte organizzazioni terroristiche, tra cui l’Isis, si finanziano anche in questo modo. La lotta al traffico illecito di beni culturali è quindi anche una lotta al terrorismo internazionale, ed è necessario aumentare la sensibilità del pubblico su questo tema, per bloccare il commercio di opere e aiutare l’azione della Comunità Internazionale. In anni recenti, a questi strumenti se ne è aggiunto un altro, la Corte penale internazionale istituita con il Trattato di Roma nel 1998. Anche se non tutti i Paesi aderiscono a questo trattato (sono oggi 122), i principi espressi sono di grande importanza, perché considerano crimine di guerra, soggetto a giudizio penale, le distruzioni volontarie di edifici destinati a usi religiosi, all’educazione, all’arte, nonché dei monumenti storici. Un’inchiesta sulle distruzioni dei monumenti di Timbuctù da parte delle forze salafite nel 2013 è attualmente in corso. Se qualcosa si può quindi fare per prevenire la distruzione del patrimonio, è evidente lo scarto che esiste tra le dimensioni del fenomeno e le capacità di risposta.

Certo, l’istituzione di corpi specializzati in materia, da affiancare durante i conflitti alle forze militari, o da utilizzare per la creazione di capacità locali di intervento, sarebbe un segno concreto della importanza che la Comunità Internazionale attribuisce alla protezione del patrimonio. Ma molto più importante resta naturalmente l’azione preventiva, che è un’azione complessa, di lungo periodo e dipendente dalle risorse mobilitate per la cooperazione culturale tra Paesi. Se crediamo alla necessità di proteggere il patrimonio per la sopravvivenza della nostra cultura, questa strada è obbligata. Come hanno dimostrato le drammatiche distruzioni della seconda guerra mondiale in Europa, o anche in tempi più recenti quelle legate ai conflitti nei Balcani, non dobbiamo pensare che il problema appartenga soltanto agli «altri». E dobbiamo essere in grado di preparare (come azione intrinseca alla conservazione) il nostro patrimonio e quello degli altri a reggere l’urto degli eventi storici. Nella foto, lo staff del Directorate General of Antiquities and Museum partecipa alla campagna Unesco #unite4heritage a Palmyra, lanciata lo scorso 28 marzo.

Francesco Bandarin, consigliere speciale dell’Unes

Altri articoli dell'autore

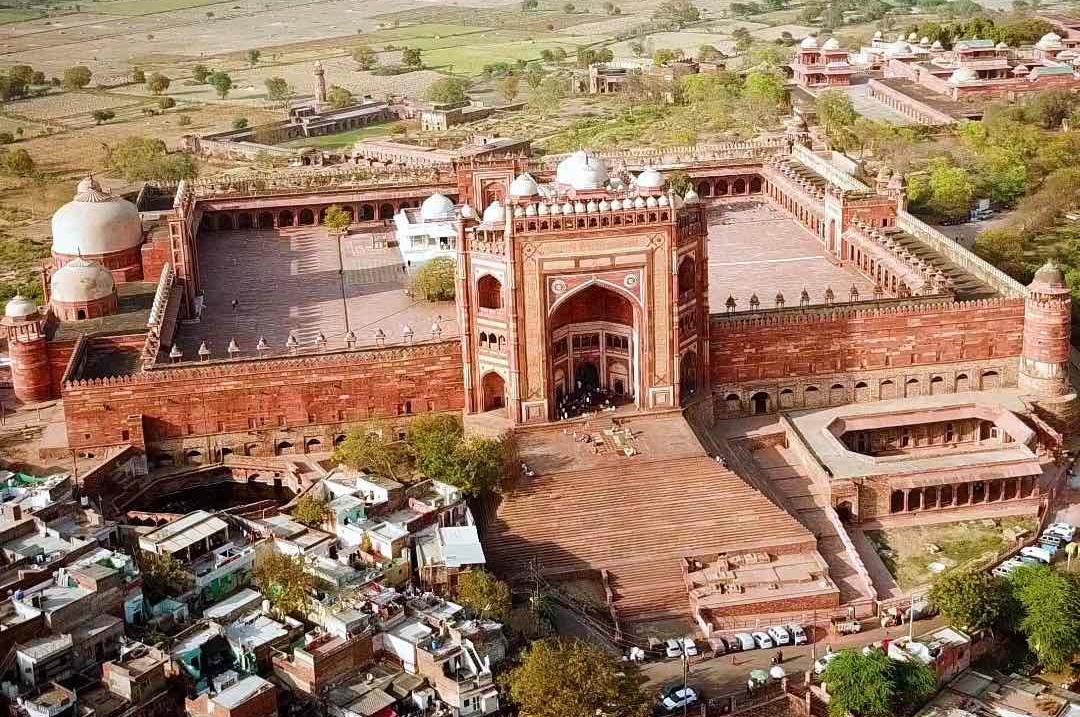

La «Città della Vittoria» fu eretta da Akbar, nipote del fondatore dell’impero Moghul, che però la lasciò nel 1585 e la abbandonò definitivamente dopo il 1601

Il 4 febbraio è mancata la guida spirituale degli Ismailiti Nizariti. Con l’Aga Khan Trust for Culture ha promosso la conservazione dei monumenti, la rigenerazione degli ambienti storici e la promozione di dialogo e multiculturalismo

Oltre 100mila chilometri quadrati di terre selvagge e specchi d’acqua, un vastissimo sistema naturale, ospita un mosaico diversificato di comunità vegetali e una vasta gamma di fauna marina e terrestre

Dal Sud America all’Europa: tutti i maggiori progetti dell’architetto brasiliano che riuscì a coniugare i principi e gli stili del Novecento con l’arte del paesaggio