Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giusi Diana

Leggi i suoi articoliIl Teatro Massimo è il più grande centro di produzione culturale di Palermo, il direttore artistico è Oscar Pizzo e quello musicale Gabriele Ferro. Quando venne inaugurato il 16 maggio 1897 dal «Falstaff» di Giuseppe Verdi, con i suoi 7.730 metri quadrati era il terzo teatro più grande d’Europa, dopo l’Opera di Parigi e Vienna.

La maestosa architettura fu ideata da Giovan Battista Filippo Basile, cui dopo la morte subentrò il figlio Ernesto. Una monumentale scalinata introduce al pronao con sei colonne corinzie, in alto, sopra il fregio, si legge: «L’Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l’avvenire».

Spettacolare la cupola d’ispirazione corinzia, un grande vaso con diametro di 28,73 metri rivestito da squame in bronzo. Gli interni sono un tripudio di velluti, intagli e decorazioni cui lavorò tra gli altri Ettore De Maria Bergler, il pittore più ammirato del Liberty palermitano che decorò il soffitto della sala, apribile per rinfrescare l’ambiente nella bella stagione. Un’incredibile serie di vicissitudini costrinse il Teatro alla chiusura per lavori di ristrutturazione per oltre 23 anni. La riapertura, nel 1997 con il concerto dei Berliner Philarmoniker diretti da Claudio Abbado, ha rappresentato un momento di riscatto altamente simbolico per l’intera città.

Dal luglio 2014 soprintendente della Fondazione lirica è Francesco Giambrone, palermitano, ex assessore alla cultura, critico musicale e di danza, già soprintendente della Fondazione Teatro Massimo dal 1999 al 2002, componente della Commissione Consultiva Musica presso il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e nel 2006-10 soprintendente della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Nel 2013 ha pubblicato il saggio Politiche per la cultura in Europa. Modelli di governance a confronto. A lui abbiamo rivolto alcune domande.

Il Teatro Massimo è il monumento di Palermo più visitato dopo la Cappella Palatina. Come siete riusciti a ottenere un risultato così importante?

Semplicemente aprendolo. Aprendo i cancelli, la scalinata, tutti gli accessi esterni, rimettendolo in comunicazione con la piazza. La gente ha percepito così, in modo immediato e istintivo, che il Teatro è un luogo di tutti, non chiuso ed elitario. I numeri delle visite guidate in continua crescita lo confermano. Ma al di là delle visite è anche importante vedere come i palermitani e i turisti frequentino questo luogo: sedendosi davanti ai cancelli, salendo sulla gradinata, fermandosi al bar.

Elisabetta Tesi, fresca di nomina, è la prima donna alla guida della struttura gestionale e amministrativa della Fondazione. Il processo di cambiamento passa anche da scelte come questa?

Assolutamente sì. Senza temere di fare torto agli uomini, io credo che le donne di valore abbiano una marcia in più. E che questa marcia sia strategica nei processi di cambiamento di cultura organizzativa come quello che il Teatro sta attraversando.

Lei ha portato l’Opera nelle piazze e nelle case, con un maxischermo all’esterno del Teatro e la diretta streaming. Quali altre iniziative state mettendo in campo per avvicinare il grande pubblico?

Probabilmente già dal prossimo settembre partirà «Opera camion», un modo nuovo di portare il Teatro in giro per la città. È un progetto in collaborazione con l’Opera di Roma che prevede l’allestimento di un’opera dentro un camion che potrà fermarsi dove si vuole, una sorta di Carro di Tespi 2.0. Vogliamo portarlo nelle periferie, nei quartieri disagiati, a rischio di esclusione sociale e ad alta densità mafiosa, in tutti quei luoghi dove crediamo sia importante esserci. Basterà aprire il camion per fare apparire scene, luci e palcoscenico. I cantanti saranno lì, in carne e ossa, insieme all’orchestra. Prima opera in programma il «Barbiere di Siviglia». Contiamo di andare avanti con un’opera all’anno. Inoltre continueremo con il maxischermo, importante strumento di coinvolgimento del pubblico e di apertura verso nuovi pubblici e verso la comunità.

Il rapporto tra il Teatro e la città è passato anche attraverso produzioni su due icone dell’arte palermitana, il Caravaggio dell’Oratorio di San Lorenzo e la Vucciria di Renato Guttuso. Come sono nati questi due progetti?

Sono nati dalla storia della città, una storia peculiare nelle sue ferite ed eccellenze. Ogni teatro è diverso perché è inserito in una città, in un proprio contesto. «Il Quadro nero» di Andò e Betta ispirato a «La Vucciria» è un omaggio a Renato Guttuso, che tanto ha lavorato in questo Teatro. «Il Caravaggio rubato» di Bolzoni e Sollima è il richiamo a una pagina non felice della nostra città che nell’opera diventa lo spunto per parlare di Palermo e della mafia. Quel furto è una ferita inferta al nostro patrimonio artistico, ma anche alla nostra coscienza.

In che modo la cultura può diventare motore di sviluppo economico?

La cultura non può diventare, ma è motore di sviluppo, a partire dal nostro Teatro, che dà lavoro, produce ricchezza e affronta i temi dell’inclusione sociale e della diseguaglianza. Il problema è che non tutti i decisori pubblici l’hanno capito e quindi la constatazione, ovvia al punto da essere diventata banalità e luogo comune, che il nostro Paese può vivere di cultura e di turismo non è ancora diventata patrimonio condiviso. Seppure acceso, il motore funziona a fatica.

Palermo sarà la sede nel 2018 della prossima edizione di Manifesta. In che modo vi state preparando a questo appuntamento?

Siamo pienamente coinvolti in Manifesta, che consideriamo un’occasione importante per la città. Lavoriamo a stretto contatto con lo staff organizzativo della manifestazione. Il nostro Teatro ha una grande attenzione nei confronti delle arti visive, un’attenzione destinata a crescere. Nel 2018 contiamo di affidare una delle opere della stagione a un artista contemporaneo in raccordo con lo staff di Manifesta.

In che modo arte e cultura possono aiutarci a comprendere i cambiamenti epocali che stiamo attraversando?

Arte e cultura servono a farci capire quel che abbiamo vissuto e quel che viviamo, a volte, anticipandolo. Non sono orpelli di cui si può fare a meno. Sono le lenti per decifrare il presente, un presente in vorticoso cambiamento da ogni punto di vista, dal problema dell’inclusione sociale al grande dramma dei migranti che riguarda il nostro futuro e il mondo intero.

Di che cosa ha ancora bisogno il grande patrimonio delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane?

Di riconoscimento da parte delle istituzioni preposte alla sua tutela e valorizzazione. Il mondo delle Fondazioni ha commesso degli errori, sprechi, gestione non oculata e autoreferenzialità, ma non è giusto che coloro che hanno superato quella stagione e si muovono su logiche del tutto diverse debbano pagare ancora il prezzo della diffidenza. La lirica è un grande patrimonio del nostro Paese, una delle sue più grandi risorse. Ripartiamo da questo.

Altri articoli dell'autore

Le opere presenti alla personale nella galleria palermitana di Francesco Pantaleone coniugano straordinaria intensità estetica e valore concettuale

A Palazzo Abatellis l’artista piemontese rilegge il celeberrimo affresco tardogotico attraverso dei capi d’abbigliamento, realizzati dalla sartoria del Teatro Massimo, che ne richiamano la palette cromatica e alcuni accessori

Alla presentazione del programma ufficiale assenti il ministro Giuli e il presidente regionale Schifani. Ecco gli eventi previsti nel corso dell'anno e che cosa offre (sempre) il patrimonio storico artistico della città

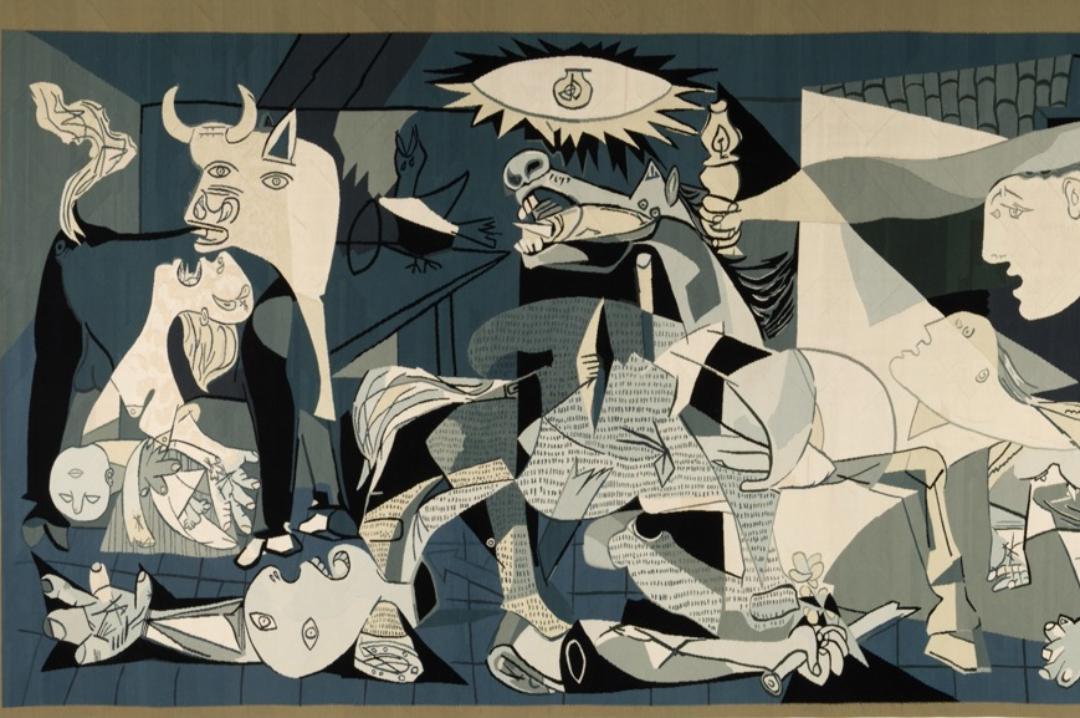

A supporto della suggestiva ipotesi, a Palazzo Abatellis una versione tessile di «Guernica», realizzata da Jacqueline de La Baume-Dürrbach, e alcuni disegni preparatori dell’artista spagnolo sono accostati all’affresco tardogotico