Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arianna Antoniutti

Leggi i suoi articoliDal febbraio 2021 Alessandra Marino dirige l’Istituto Centrale per il Restauro. Romana, laureata in Architettura, ci accoglie nel suo ufficio presso il complesso monumentale di San Michele a Ripa per illustrare i progetti in atto e quelli futuri dell’Istituto le cui radici affondano nel passato nobilissimo, e sempre vivo, della Storia dell’arte italiana.

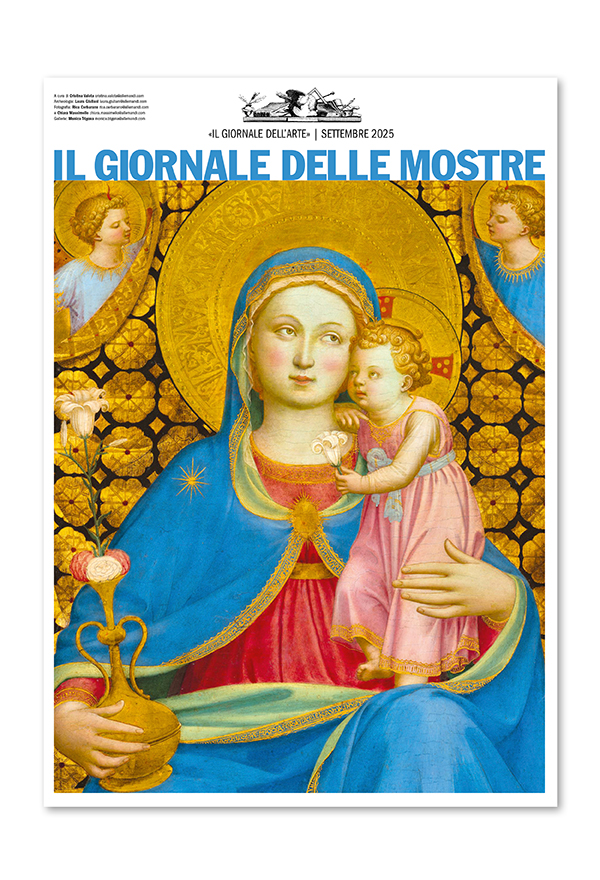

«In questa stanza, oltre alla mia scrivania, c’è la scrivania di Cesare Brandi. Proviene dallo studio del fondatore e primo direttore dell’Icr (dal 1941 al 1961): una presenza che fa tremare le vene e i polsi. Non mi siedo mai a quel tavolo, ma lo guardo come un ammonimento. Accanto a esso c’è una copia ottocentesca del comparto centrale del Polittico di Bologna dipinto da Giotto. Brandi negli anni Cinquanta pensò di organizzare, a scopo eminentemente didattico, una mostra sul falso nell’arte e a tal fine invitò Soprintendenze e musei a inviare copie di opere. L’idea era di insegnare agli allievi dell’Icr a guardare un dipinto e a riconoscerne i più minuti dettagli, come la doratura e le punzonature, per riuscire a distinguere l’originale dal falso. È un tema interessante perché fa parte della storia dell’Istituto, della sua politica culturale fondativa, in cui si innestano la mostra come strumento didattico, ma anche l’essenziale rapporto con gli altri uffici del Ministero.

L’Icr nasce da subito con un intento ben preciso: portare avanti, contemporaneamente, l’attività di restauro, di ricerca e di formazione. La volontà era formare dei restauratori che uscissero dalla logica dell’empirismo di bottega e approdassero al rigore metodologico. Dal punto di vista accademico il diploma allora rilasciato non era equiparato a un diploma di laurea come ora invece, dall’anno 2010, avviene. Questo fu il motivo per cui mia madre, che mi voleva assolutamente laureata, si oppose alla mia iscrizione all’Icr. Appena diplomata avrei voluto difatti seguirne i corsi, assecondando il mio amore per il restauro, tanto che conservo ancora le vecchie dispense ciclostilate che avevo studiato per poter sostenere l’esame di ammissione.

Ora invece i nostri allievi (che conseguono, dopo un ciclo di studi quinquennale, il diploma in restauratore dei beni culturali) ottengono un attestato equiparato a una laurea universitaria e il titolo abilitante all’esercizio della professione. L’Istituto non solo forma questi giovani allievi ma, insieme con loro, continua a produrre attività di restauro e di ricerca. La Scuola di Alta Formazione e Studio è difatti incardinata all’interno dell’Istituto stesso, c’è uno scambio continuo tra i filoni di ricerca dell’Istituto e quelli della Scuola. Anzi spesso le tesi di laurea sono mirate a testare prodotti o metodologie messi a punto nell’ambito della ricerca d’Istituto».

Della sua lunga esperienza al Ministero che cosa utilizza all’Icr?

Il restauro è una passione e un mestiere. Il fatto di avere avuto un’esperienza di tutela così radicata, per tanti anni, è stato fondamentale. Ho potuto maturare, nell’ambito delle Soprintendenze e poi alla direzione del Servizio III-Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, una gamma di competenze piuttosto vasta. Il rapporto con il territorio, inoltre, è formativo perché impariamo a rapportarci con gli enti locali e con gli enti ecclesiastici, e quindi ad avere una visione ampia. Dal 2009 al 2016, ad esempio, ho lavorato come responsabile del procedimento per il cantiere «Nuovi Uffizi», con cui abbiamo inaugurato 56 nuove sale. Approdare all’Istituto ha significato anche il ritorno a un contatto diretto con il patrimonio. Non c’è dubbio che questa sia una macchina estremamente articolata e complessa da gestire, ma chi ama questo lavoro qui si sente a casa propria.

Dove siete attivi in questo momento?

Tra gli attuali filoni di ricerca c’è il tema dei materiali ecocompatibili che possano sostituire, nella pratica del restauro, i prodotti chimici, spesso tossici. Ad esempio si stanno compiendo sperimentazioni per verificare la possibilità di utilizzare sui materiali lapidei alcuni oli essenziali in alternativa ai biocidi chimici. Sono ricerche che avvengono sempre in partenariato, anche se noi naturalmente abbiamo 4 laboratori interni: fisica, chimica, prove su materiali e biologia. E oltre a questi, 12 laboratori di restauro: dipinti murali; materiali lapidei; mosaici e stucchi; calchi e gessi; pelle e cuoio; metalli, leghe, ceramiche, vetri e materiale organico da scavo; tessuti; carta e pergamene; dipinti su tela; dipinti su tavola; manufatti lignei dipinti e non dipinti e, infine, materiali di arte contemporanea.

Alla Scuola si accede con un esame piuttosto impegnativo, dobbiamo assicurare un rapporto docente allievo, previsto dalla norma, di uno a cinque. Questo perché gli allievi lavorano quasi da subito sui beni culturali, ragion per cui devono essere garantiti un assoluto controllo e una condivisione costante. È una tradizione che ha caratterizzato l’Icr fin dai primi anni, far lavorare i ragazzi anche su opere importanti: penso ad esempio agli affreschi della Cappella Ovetari agli Eremitani di Padova o, in seguito, alla statua equestre di Marco Aurelio. Tra le ultime opere uscite dai nostri laboratori il «Ritratto di Pier Luigi Farnese» di Tiziano proveniente dal Museo di Capodimonte a Napoli, dipinto su tela ora in mostra a Parma, e le due tavolette di Antonello da Messina della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria. Restaurate con il contributo di Banca Intesa Sanpaolo, sono ora esposte a Napoli per la mostra «Restituzioni».

È appena stato completato il restauro del Polittico della Vergine, realizzato nel 1443 da Antonio Vivarini, anche se le tre tavole centrali, per complesse vicende conservative, provengono da un precedente polittico smontato. Ricollocata da pochi giorni a Venezia nella Chiesa di San Zaccaria, l’opera ha restituito completezza alla Cappella di San Tarasio, detta anche Cappella d’oro per lo splendore dei suoi tre polittici, tutti restaurati a cura dell’Icr nell’ambito di una lunga collaborazione attivata alla fine del 2013 tra Icr, Curia Patriarcale di Venezia e Soprintendenza. È una collaborazione che dovrebbe ora proseguire, nella medesima Cappella, con un cantiere estivo per il restauro degli affreschi di Andrea del Castagno.

I cantieri estivi sono esperienze preziose, che offrono ai nostri studenti una situazione estremamente proficua, facendoli operare all’esterno, quindi non in laboratorio, non sulla singola opera mobile staccata, ma in un contesto urbano, e sono sempre condotti con quello spirito di squadra che caratterizza il nostro lavoro. Un aspetto che mi preme sottolineare è l’alto grado di occupazione di chi esce dalla Scuola dell’Icr: i nostri diplomati trovano lavoro, con incarichi anche rilevanti, non solo in Italia ma anche all’estero. Lo scorso anno la Scuola ha ricevuto un importante riconoscimento, il Praemium Imperiale assegnato dalla Japan Art Association, e la borsa di studio di 30mila euro è stata destinata a borse di collaborazione.

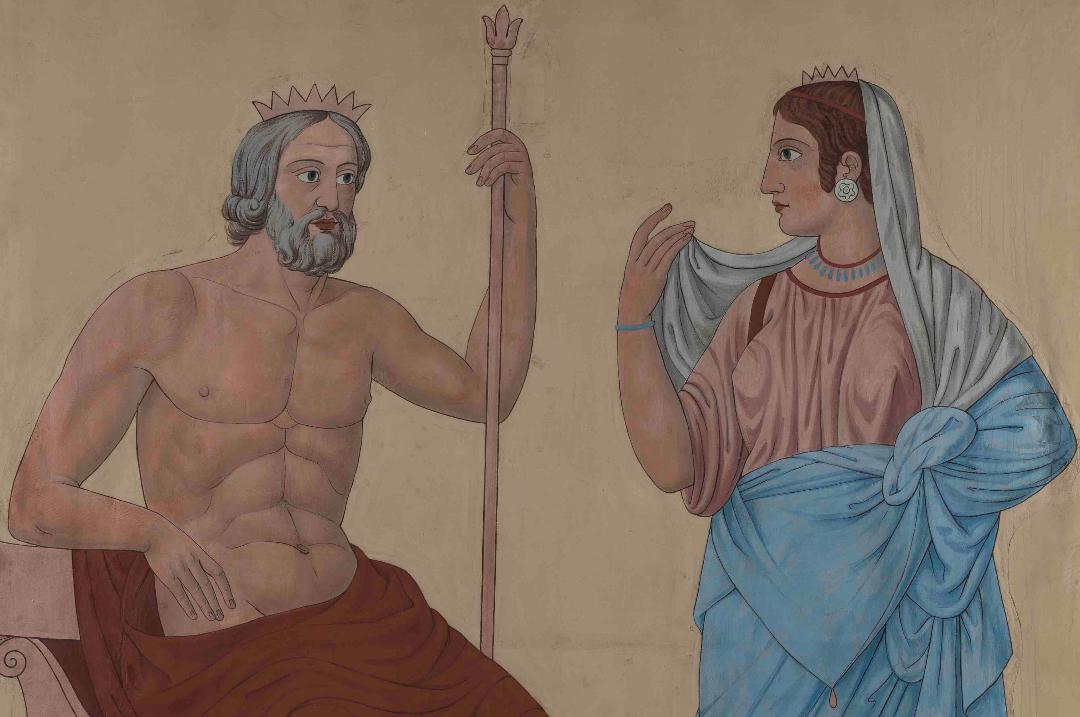

I rapporti con l’estero, rimasti fermi a causa della pandemia, sono un altro fronte sul quale stiamo operando. Ad esempio l’Icr ha rinnovato un accordo con la Scuola Nazionale Superiore di Conservazione e Restauro del patrimonio culturale di Tipasa, in Algeria, e, con il supporto dell’ufficio del consigliere diplomatico del Ministro e del Servizio III del Segretariato Generale, l’Istituto è in contatto con diversi Paesi nordafricani per riprendere collaborazioni spesso legate al tema della formazione. Fra i progetti realizzati all’estero, sicuramente merita una menzione il cantiere di restauro avviato nel 2013 e diretto da Maria Concetta Laurenti che ha consentito il recupero delle pitture murali del Tempio di Mut a Jebel Barkal nella Nubia sudanese, sito iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco.

Questo recupero ha ispirato la creazione di «Restauratori volanti. Dall’Italia al Sudan», un documentario, scritto e diretto da Mario Micheli, con materiali provenienti dagli archivi storici dell’Iccrom, di Rai Teche e dell’Istituto Luce-Cinecittà, che abbiamo presentato al Teatro Palladium di Roma. È un documento emozionante che delinea la nascita dell’Istituto, e lo fa attraverso i volti e le voci dei suoi protagonisti, come Paolo e Laura Mora che, con Giovanni Urbani, furono fra i primi, insigni allievi dell’Icr.

Il «Ritratto di Pier Luigi Farnese» dopo il restauro

Altri articoli dell'autore

Restaurata, è tornata visibile nel Museo Gregoriano Etrusco la copia ottocentesca della parete di fondo della tomba distrutta a Vulci dopo la sua scoperta nel 1833

Il Rapporto 2025 della Federazione, dedicato al turismo culturale, è positivo. Ma attenzione all'«overtourism» e agli occupati nel settore culturale: solo il 3,5% del totale (e per metà autonomi), al di sotto della media comunitaria

Al via la selezione pubblica dei direttori di 14 istituti di cultura statali autonomi. Selezione entro il 15 dicembre

Un emendamento votato la sera del 30 luglio in Commissione Bilancio al Senato ha portato il cespite da 24,8 milioni di euro a 54,8